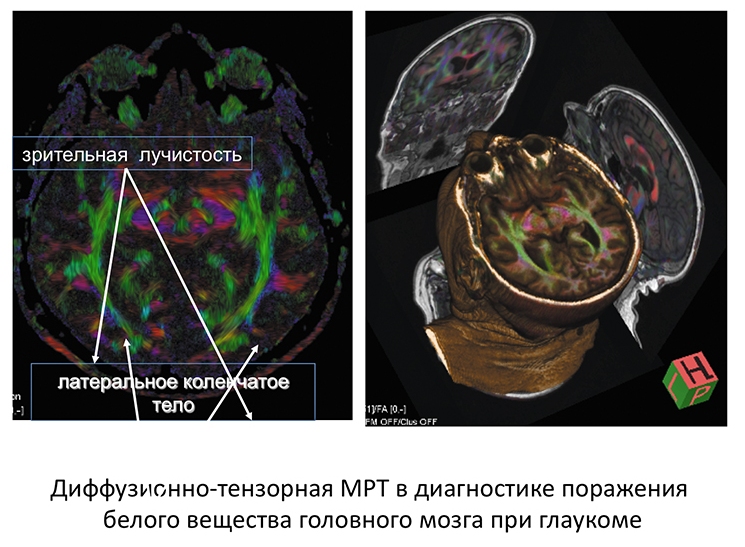

Одним из информативных методов прижизненной оценки вовлеченности ЦНС в патологический процесс при глаукоме является диффузионно-тензорная МРТ (ДТ-МРТ). Метод основан на измерении величины и направления диффузии молекул воды в веществе мозга. ДТ-МРТ позволяет оценить проводящие пути головного мозга, а также создать их трехмерную реконструкцию, обнаружить и оценить повреждение волокон белого вещества.

Одним из основных параметров, получаемых при ДТ-МРТ, является фракционная анизотропия (ФА). Это величина, характеризующая «направленную» организацию структур головного мозга, позволяет оценить целостность проводящих путей головного мозга (рис. 16).

Рис.16

По данным литературы, при глаукоме наблюдается уменьшение параметра ФА в зрительном нерве, НКТ и зрительной лучистости, что может свидетельствовать об аксональной дегенерации на уровне ЦНС и атрофии проводящих путей зрительного анализатора.

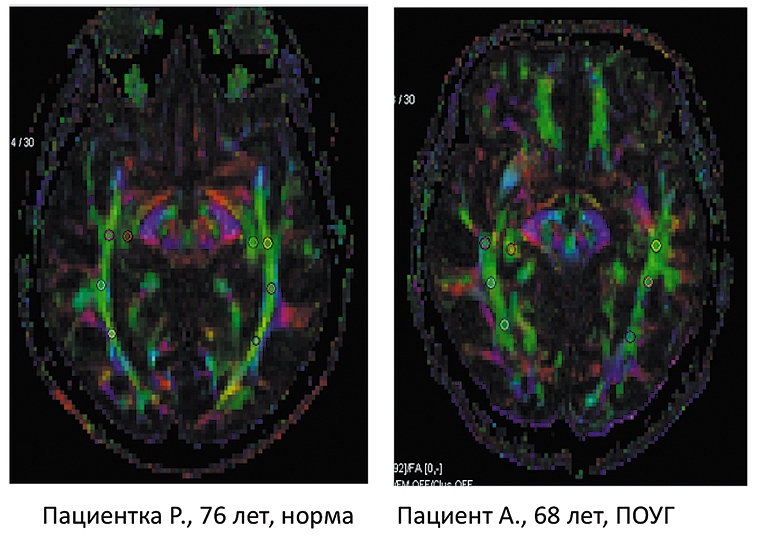

В качестве примера на рис. 17 представлены результаты ДТ-МРТ пациентки из группы нормы, 76 лет, и пациента с ПОУГ в далеко зашедшей стадии, 68 лет (исследование выполнено в НИИ неврологии РАН). Визуально можно отметить строгую упорядоченность волокон зрительной лучистости в случае нормы. И наоборот, прерывистость, неупорядоченность волокон зрительной лучистости при глаукоме.

Рис.17

Для получения числового значения ФА необходимо выделить так называемую «область интереса». В нашем исследовании это НКТ и зрительная лучистость.

Полученные таким методом значения ФА при трехкратном выделении у одного пациента имели определенный разброс. Для получения максимально объективной оценки ФА у пациентов с ПОУГ в нашем институте была разработана программа по обработке данных ДТ-МРТ «Анализатор фракционной анизотропии». Программа автоматически по характеру вокселей в аксиальной проекции распознает зону, имеющую преимущественную дорсовентральную направленность.

Исследование ДТ-МРТ мы провели 16 пациентам. Среди них было 12 пациентов с ПОУГ различной стадии и 4 пациента из группы контроля без офтальмологической патологии. Уменьшение параметра ФА и увеличение ΔФA расценивали как критерии нарушения целостности проводящих путей вследствие нарушения аксонального транспорта.

При статистической обработке полученных данных было выявлено достоверное снижение параметра фракционной анизотропии у пациентов с глаукомой по сравнению с группой контроля (медианы значений 0,74 и 0,77 соответственно, р<0,01 критерий Манна-Уитни). Выявлена значимая (p<0,05) и высокая значимая (p<0,01) корреляция параметра продольной изменчивости ФА (ΔФA) с морфометрическими (площадь нейроретинального пояска, средняя толщина комплекса ганглиозных клеток сетчатки, индексы объема глобальных и фокальных потерь, толщина слоя перипапиллярных нервных волокон) и морфо-функциональными (индексы MD и PSD компьютерной периметрии) параметрами сетчатки и зрительного нерва для каждого глаза.

Коэффициенты корреляции |r| находились в пределах от 0,62 до 0,88. Доказана высокая корреляция ΔФA со стадией глаукомы: для правого глаза коэффициент корреляции Спирмена составил 0,7, для левого глаза — 0,72 (p<0,05).

Выявленные изменения подтверждают вовлеченность центральных отделов зрительного анализатора в нейродегенеративный процесс при прогрессировании глаукомы.