По данным скринингового исследования поля зрения у пациентов 2-й группы положительное влияние мемантина также было заметно уже через 1 месяц. Улучшение поля зрения происходило в основном за счет перехода части относительных скотом в точки с «нормальной» светочувствительностью. Однако разница между этими значениями не была статистически значима (р>0,05). Через 2 месяца наблюдали значительно более выраженный эффект от приема препарата. Число точек с «нормальной» светочувствительностью возросло на 23,8% по сравнению с исходными данными, число абсолютных скотом уменьшилось на 13,5% (изменения были статистически значимы p<0,05). Число относительных скотом осталось практически неизменным.

Объединяя результаты, полученные в 1-й и 2-й группах, можно сделать вывод, что на фоне приема мемантина у пациентов с нестабилизированным течением ГОН происходит увеличение суммарной светочувствительности, главным образом, за счет улучшения светочувствительности в каждой из исследуемых точек. Дискутабельным остается вопрос о продолжительности и цикличности курсов лечения мемантином.

Постепенное увеличение дозировки обеспечивает хорошую переносимость препарата, значительно снижая частоту возникновения побочных эффектов. В лечении болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона применяют схемы длительного назначения мемантина в поддерживающей дозе 20 мг/сут. Возможно, такой подход окажется корректным и в лечении ГОН, так как при дальнейшем наблюдении за пациентами, принимавшими мемантин, отмечается постепенное ухудшение показателей поля зрения после отмены препарата.

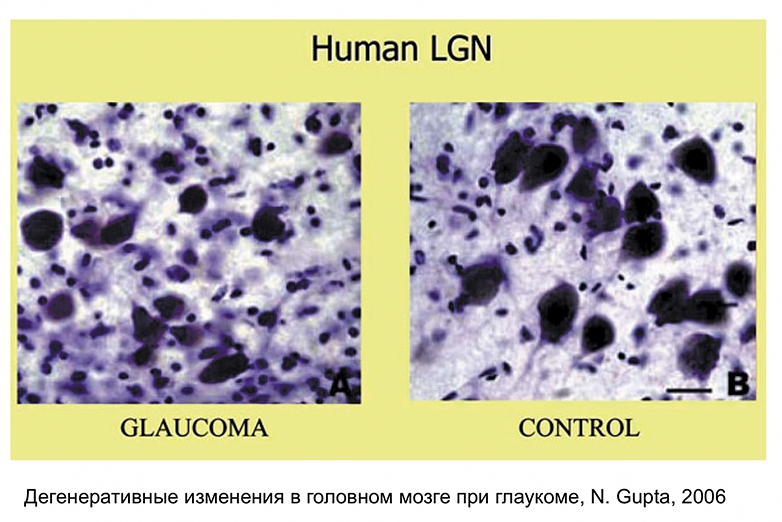

Маркером глаукомного процесса является гибель ганглиозных клеток сетчатки вследствие повреждения их аксонов на уровне ДЗН. Однако патологический процесс этим не ограничивается. По данным Gupta и Yucel, атрофии подвергается и наружное коленчатое тело, и зрительная кора. Дегенеративные изменения проявляются в виде сморщивания и гибели нейронов. Этот же процесс отмечен и в НКТ. При окраске срезов по Нисслю выявляют истончение слоев НКТ, уменьшение плотности клеток, их размеров, изменение формы, увеличение депозитов липофусцина в магно- и парвоцеллюлярных слоях. В эксперименте подтверждается прямая зависимость степени дегенерации нейронов НКТ от гибели ГКС у приматов. При этом достоверной корреляции между гибелью нейронов НКТ и повышенным ВГД не выявляют. Обратная ситуация наблюдается при исследовании кониоцеллюлярного пути. Дегенеративные изменения в К-нейронах возникают при повышении офтальмотонуса и в отсутствии данных о гибели нервных волокон. Интересно, что при глаукоме дегенеративным изменениям подвергаются именно проводящие нейроны НКТ, в то время как вставочные нейроны не изменяются. Гибель первых в свою очередь влияет на первичную зрительную кору, снижая ее метаболическую активность. Иммунохимический анализ с использованием цитохромоксидазы при экспериментальной глаукоме показал снижение метаболической активности в глазных доминантных колонках IVС слоя и каплях II-III слоев стриарной коры, коррелирующее с потерями зрительных волокон.

Распространение дегенеративных изменений на структуры ЦНС при ГОН можно объяснить вторичной транссинаптической нейродегенерацией, под которой понимают распространение патологического процесса на здоровые нейроны, которые избежали первичного повреждения от повышенного ВГД, но прилежат к поврежденным нейронам, которые оказывают на них патологическое влияние.

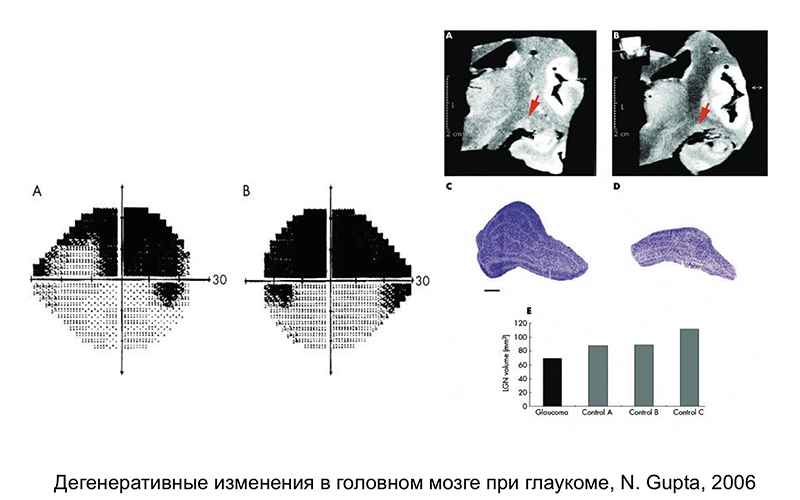

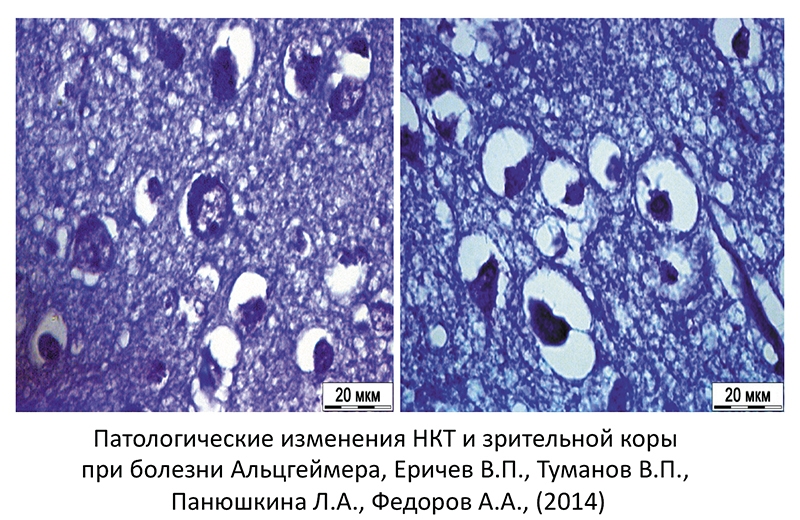

В 2006 году N. Gupta опубликовала первую клинико-морфологическую статью, подтверждающую дегенеративные изменения в головном мозге пациента с глаукомой. При жизни у пациента была диагностирована глаукома низкого давления. При посмертном исследовании аутопсийного материала головного мозга у этого больного были выявлены выраженные атрофические изменения в интракраниальной части зрительного нерва по сравнению с группой контроля, атрофические изменения в НКТ и зрительной коре. Результаты морфологического исследования коррелировали с клиникой, картиной глазного дня и результатами исследования полей зрения, проведенными при жизни пациента (рис. 7-8).

Рис. 7

Рис. 8

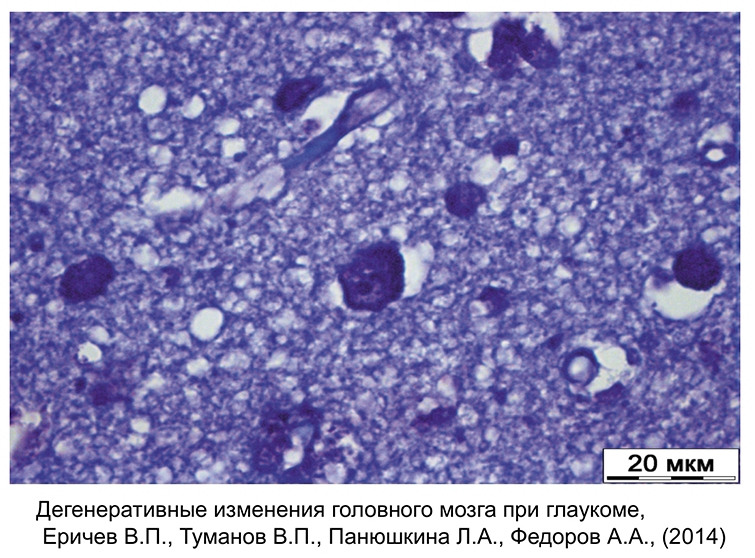

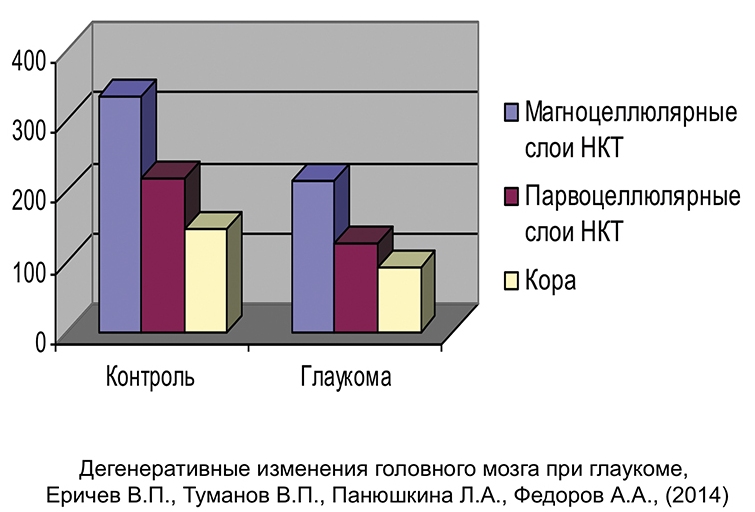

Нами также был проведен сравнительный анализ морфометрических параметров нейронов НКТ и зрительной коры у 4 пациентов группы контроля и 1 пациента с глаукомой. В случае с глаукомой выявили выраженную атрофию нейронов, уменьшение их площади, уменьшение площади ядер (более выраженное в парвоцеллюлярных слоях НКТ и зрительной коре) (рис. 9-11). Уменьшение объема цитоплазмы и ядра при «светооптической» сохранности их, утолщение и складчатость ядерной мембраны, умеренный гиперхроматоз ядра и цитоплазмы, конденсация хроматина, сморщивание цитоплазмы — все эти морфологические признаки в случае с глаукомой свидетельствуют о вовлечении в апоптоз нейронов НКТ и зрительной коры, что в свою очередь может служить доказательством транссинаптического распространения патологического процесса от глаза к структурам ЦНС. Транснейрональная атрофия нейронов в данном случае может быть обусловлена недостаточным притоком к ним афферентных импульсов в результате гибели синаптических связей (асинапсия).

Рис. 9

Рис.10

Рис.11