Всем пациентам были проведены классические офтальмологические методы обследования, включавшие в себя определение остроты зрения с коррекцией и без коррекции в стандартных условиях освещенности, биомикроскопию переднего отрезка глаза, прямую и обратную офтальмоскопию, авторефрактометрию, гониоскопию, тонометрию по методу Маклакова, электронную тонографию, статическую и кинетическую периметрию, определение критической частоты слияния мельканий, а также ретинальную томографию дисков зрительных нервов (HRT III), оптическую когерентную томографию переднего отрезка глаза (OCT RTVue-100 фирмы Optovue, США) с определением профиля площади, высоты хорды и величины прогиба слезного мениска, на основании которых высчитывали объем слезного мениска и коэффициент поверхностного натяжения слезного мениска, прижизненное исследование морфологии роговицы на клеточном и микроструктурном уровне, конфокальную микроскопию роговицы на приборе HRT III, оснащенного роговичным модулем Rostock Cornea Modul. Для сопоставления результатов конфокальной микроскопии между исследуемыми группами нами была разработана трехбальная шкала оценки степени выраженности роговичных изменений, где за 0 баллов принимали отсутствие изменений, за 1 балл — изменения эпителиального слоя роговицы, за 2 балла — изменения в эпителиальном и стромальных слоях роговицы, за 3 балла — наличие изменений во всех слоях роговицы.

Методы исследования слезопродукции глаза, включали в себя постановку пробы Ширмера и пробы Норна.

Результаты исследования

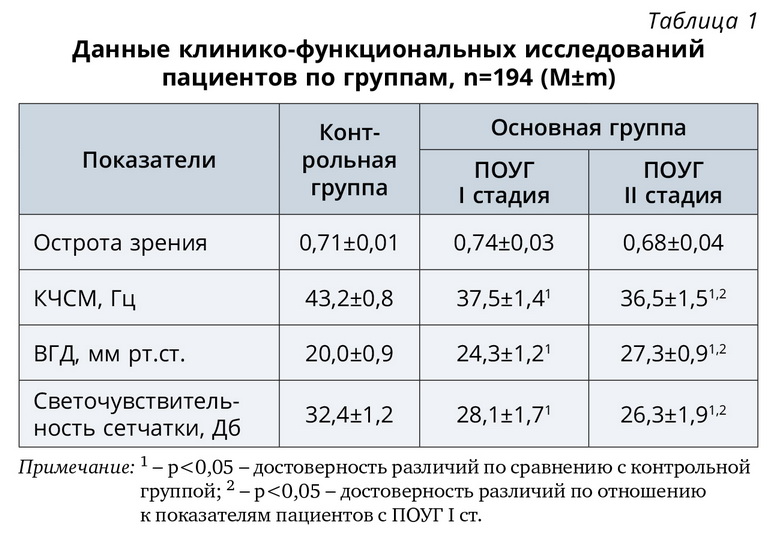

Анализ клинико-функциональных показателей выявил наличие у пациентов основной группы существенного снижения показателя критической частоты слияния мельканий, увеличение показателя тонометрического внутриглазного давления, существенное снижение светочувствительности сетчатки по отношению к данным контрольной группы и показателям нормы (табл. 1).

По данным электронной тонографии было выявлено существенное увеличение уровня истинного внутриглазного давления и коэффициента Беккера, снижение коэффициента легкости оттока (минутный объем водянистой влаги) у пациентов с ВВПОУГ по отношению к показателям контрольной группы. Анализ данных ретинальной томографии ДЗН выявил увеличение показателей площади и объем экскавации ДЗН, снижение показателей площади и объема НРО, снижение толщины СНВС у пациентов основной группы по сравнению с данными контрольной группы и показателями нормы.

Пациенты основной группы предъявляли жалобы на сухость, слезотечение, затуманивание зрения, повышенную утомляемость, жжение, рези в глазах, причем частота и выраженность этих жалоб существенно превышала показатели в контрольной группе, в связи с чем нами было проведено более углубленное исследование, направленное на выявление ССГ у данной категории пациентов.

Анализ результатов исследования суммарной слезопродукции, проводимой с использованием пробы Ширмера показал значительное снижение данного показателя в среднем в 1,5 раза в основной группе по сравнению с нормой, в то время как в контрольной группе средние показатели суммарной слезопродукции соответствовали показателям нормы.

Оценка времени разрыва слезной пленки по данным пробы Норна показала, что в основной группе было отмечено достоверно значимое снижение данного показателя по отношению к контрольной группе и показателям нормы, что говорит о функциональной несостоятельности слезной пленки у пациентов с ВВПОУГ. В то же время данный показатель в контрольной группе превышал нижнюю границу нормы более чем на 40%.

При помощи оптической когерентной томографии роговицы и слезного мениска нами были получены основные параметры слезного мениска, такие как профиль площади слезного мениска, величина хорды и прогиба слезного мениска.

Путем проведения математических расчетов были получены основные показатели функционального состояния слезного мениска — коэффициент поверхностного натяжения слезного мениска и объем слезного мениска.

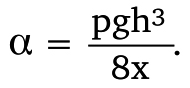

Первый показатель рассчитывался по формуле, предложенной А.И. Черепниным в 2009 году:

Второй показатель рассчитывался по формуле расчета объема жидкостей: V = Sh 10 мкл.

В результате произведенных расчетов у пациентов основной группы было выявлено значительное увеличение коэффициента поверхностного натяжения слезного мениска и уменьшение показателей объема слезного мениска по сравнению с данными контрольной группы и показателями нормы, что свидетельствовало о функциональной несостоятельности прероговичной слезной пленки у пациентов с диагнозом: впервые выявленная первичная открытоугольная глаукома.

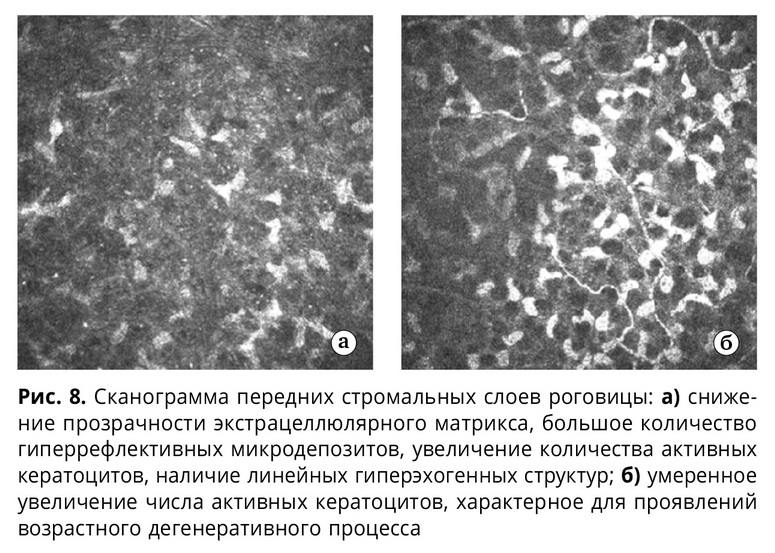

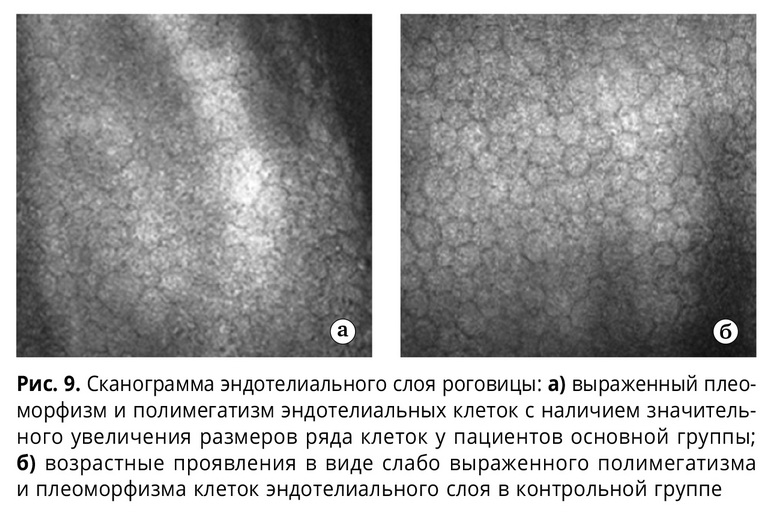

По данным конфокальной микроскопии роговицы, которая позволяет получить послойное структурное изображение всех слоев роговицы с возможностью детального их анализа на клеточном уровне и может быть сопоставима с гистологическим исследованием, были выявлены структурные изменения практически во всех слоях роговицы.

В поверхностном слое переднего эпителия роговицы была обнаружена повышенная десквамация и псевдокератинизация.

В промежуточном слое поверхностного эпителия роговицы было обнаружено увеличение количества клеток Лангерганса, выполняющих функцию иммуннокомпетентных клеток, увеличение гиперрефлективных межклеточных микровключений.

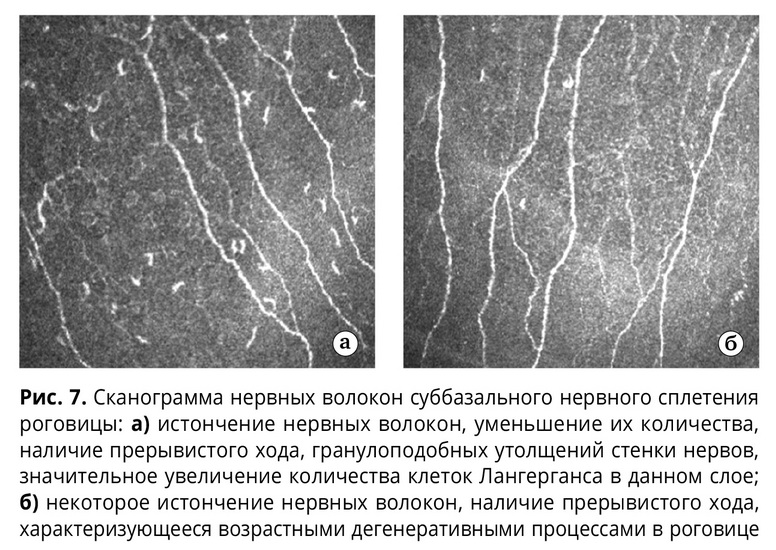

В суббазальном нервном сплетении выявлены изменения, которые проявлялись в значительном истончении нервных волокон, прерывистости их хода, уменьшения их количества, наличия гранулодоподобных пристеночных утолщений нервов, было отмечено увеличение количества клеток Лангерганса.