На слайде 3 представлен биодеструктирующийся дренаж IGen, который представляет собой гликозаминогликановую матрицу, импрегнированную на 90% коллагеном и на 10% хондроэтилсульфатом VI типа. Дренаж предназначен для профилактики конъюнктивально-склеральных сращений. Дренаж чаще всего используют в том случае, когда исчерпаны возможности обычной, традиционной хирургии.

Слайд 3

Исходя из предпочтений хирурга и клинической ситуации, выполняется фистулизирующая операция. После фиксации склерального лоскута одним или двумя швами дренаж помещают под конъюнктиву в области хирургического вмешательства, конъюнктиву фиксируют одним или двумя швами в области лимба, если разрез конъюнктивы выполнен основанием к своду. В течение 1-3 месяцев он подвергается постепенной биодеструкции, не вызывая дополнительного воспалительного процесса, способствуя тем самым обеспечению стойкой нормализации ВГД.

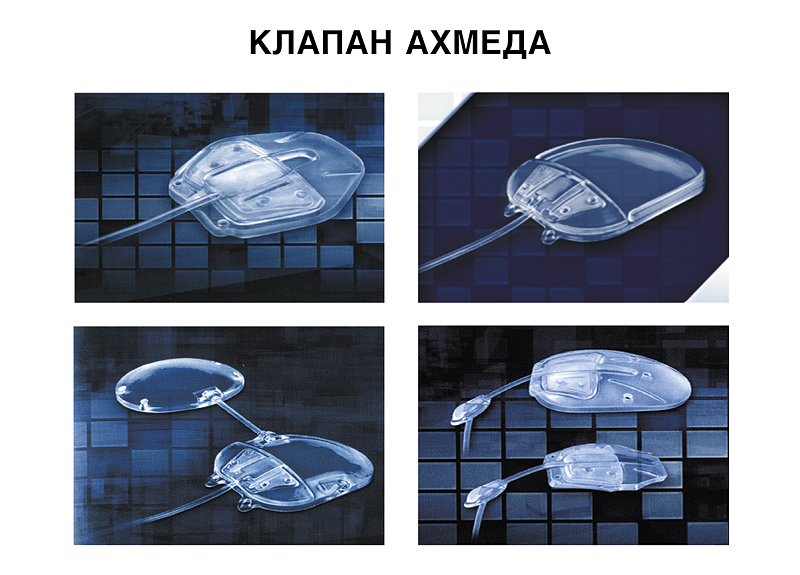

Однако наибольший интерес все-таки представляют дренажные устройства. Одно из первых дренажных устройств, которое получило довольно широкое распространение, предложил в 1973 году Энтони Мальтено. Сейчас в России сертифицированы и могут применяться два таких устройства – дренаж Мольтено и дренажное устройство Ахмеда, которое впервые было предложено в 1993 году и также получило широкое применение.

Клапаны Ахмеда имеют различную конструкцию, сделаны из разных материалов – полипропилена и силикона. Они различаются по своим размерам, что дает возможность учитывать клиническую ситуацию при имплантации устройства. Для достижения большего гипотензивного эффекта можно использовать двуплатные дренажи Ахмеда (два плато, соединенные между собой пропиленовой трубкой). В случаях рефрактерной глаукомы при афакии или псевдофакии, а также при глаукоме, развившейся после витреоретинальной хирургии, предлагают вводить пропиленовую трубку через плоскую часть цилиарного тела. Это более сложные в техническом отношении конструкции, но не всегда оправдывают надежды (слайд 4).

Слайд 4

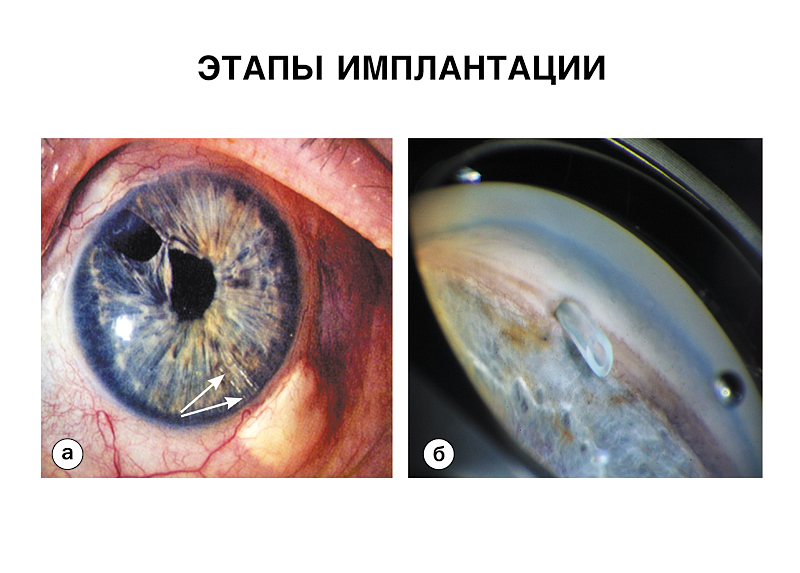

Корпус (плато) дренажного устройства помещают между прямыми мышцами, чаще всего между верхней и наружной прямыми мышцами, не ближе чем в 8-10 мм от лимба, пропиленовую трубку размещают в передней камере, если используют стандартную модель.

При имплантации такого дренажа необходимо учитывать некоторые особенности, невыполнение которых может повлиять на исход операции. Прежде всего, сам корпус необходимо фиксировать нерастворимым шовным материалом. Важно правильно сформировать канал, через который вводят пропиленовую трубку в переднюю камеру. Игла, используемая для формирования канала, должна находиться параллельно плоскости радужки. Это дает возможность свести к минимуму риск таких осложнений, как повреждение радужки и эндотелия роговицы, обтурация тканью радужки входного отверстия проксимального конца трубки. Пропиленовая трубка, как и корпус дренажа, должна быть фиксирована неподвергающимся биодеструкции швом. Обычно для фиксации накладывают один или два шва. Иногда для фиксации трубки необходимо формирование небольшого кармана из собственной склеры. Если возникает проблема с собственной склерой, которая должна надежно покрывать трубку, используют донорский материал, но к этому, как правило, прибегают не так часто. Очень важным является формирование периферического отрезка трубки, размещаемого в передней камере. Он не должен быть ни коротким, ни длинным. Фрагмент трубки, находящийся в передней камере, должен быть длиной примерно 2-3 мм с косым срезом, обращенным в сторону роговицы. Правильное положение внутрикамерной части трубки очень важно. Гониоскопическая картина (слайд 5) показывает правильное положение этого дренажа.

Слайд 5

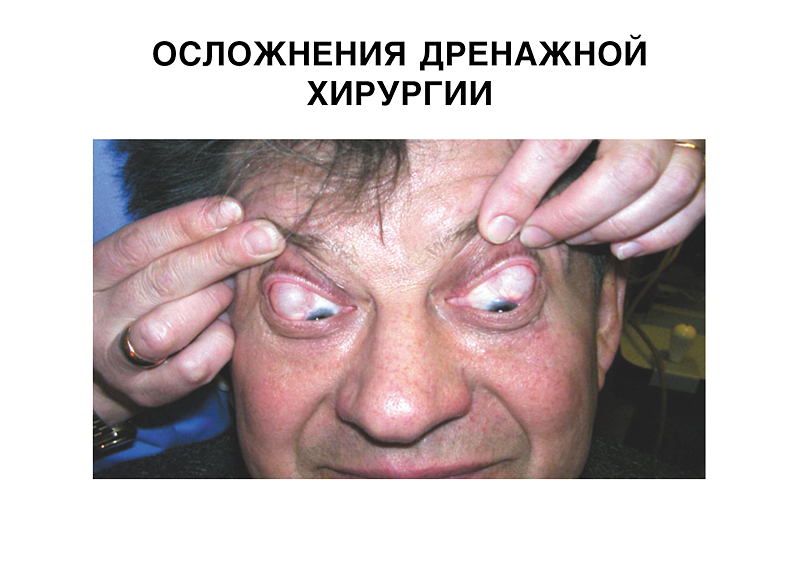

Очень важно знать о возможных осложнениях, связанных с имплантацией дренажа Ахмеда. Прежде всего, это формирование кистозной фильтрационной подушки (слайд 6).

Слайд 6