Известно, что активные формы кислорода приводят к гибели митохондрий, что в свою очередь способствует увеличению АФК. Таким образом, митохондрии обладают выраженным цитотоксическим действием: они вовлечены в «порочный круг» окислительного стресса в клетке, разорвать который не представляется возможным без принятия дополнительных мер, находящихся «в компетенции» нейропротекции (рис. 3). Когда оксидантная система дает ощутимые сбои, необходимо применять антиоксидантную терапию для выравнивания биохимических процессов.

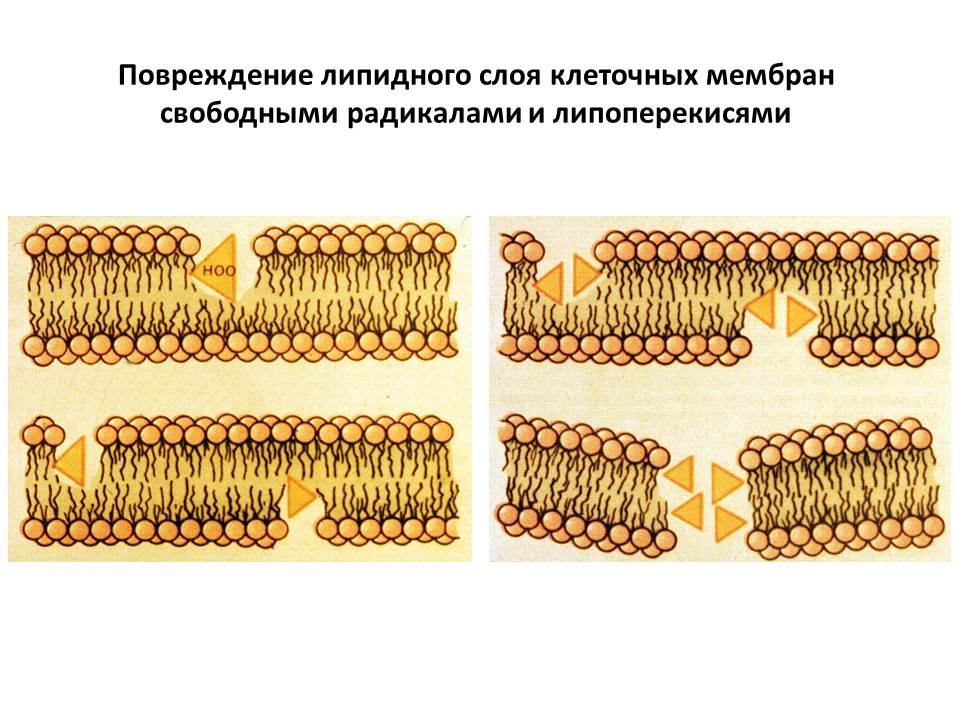

Большое значение имеет повреждение липидного слоя клеточных мембран свободными радикалами и липоперекисями (рис. 4). Под действием гидроперекиси разрушается поверхность клетки, внутрь клетки попадают разрушающие ее цитотоксические агенты, при этом возникающие продукты перекисного окисления липидов приводят, прежде всего, к гибели бессосудистых структур глаза, к которым относится, в первую очередь, дренажная система глаза, обеспечивающая нормальный отток внутриглазной жидкости.

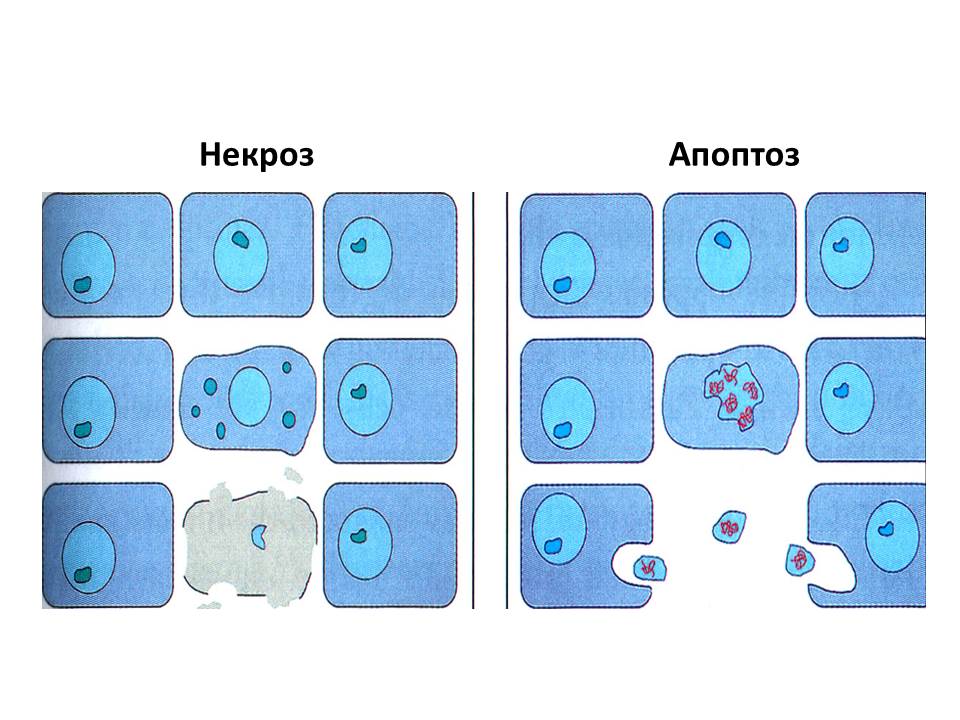

Гибель клеток может быть вызвана различными причинами. При глаукоме гибель клетки происходит по типу апоптоза и имеет обвальный характер, причина которого до конца не ясна. Существует значительная разница между гибелью клетки в результате физического или химического воздействия (некроз) и апоптозом клетки, сопровождающимся сморщиванием ядра, разрушением внутриклеточных структур, при котором осколки гибнущих клеток дают сигнал к суициду клеткам, расположенным рядом (рис. 5).

Эти процессы происходят в организме постоянно, и для защиты от разрушения, особенно сенсорной части сетчатки, существуют особые механизмы, обеспечивающие сохранность нервной ткани. Одним из таких механизмов являются нейротрофические факторы. При глаукоме особую важность имеет нейротрофический фактор мозга, который обеспечивает сохранность нейронов сетчатки и волокон зрительного нерва. В случае прекращения поступления нейротрофических факторов возникают риски гибели клеток, в частности на фоне повышения ВГД. Как только прекращается поступление нейротрофических факторов к ганглиозным клеткам сетчатки, начинается процесс их гибели по сценарию апоптоза.

Этот процесс реализуется за счет взаимодействия так называемых кератиновых рецепторов с нейротрофинами. В результате клетки не получают достаточного количества нейротрофинов, не запускаются сигнальные каскады, обеспечивающие работу комплексного механизма защиты сенсорной части сетчатки, снижается ответ ганглиозных клеток и клеток Мюллера на стимуляцию, и наступает их безвозвратная гибель.

Чтобы этого не произошло, существует так называемая нейропротекция. Она сложна, вызывает много вопросов, тем не менее, мы должны согласиться с необходимостью приложить максимум усилий для создания условий сохранения жизнедеятельности сенсорной части сетчатки. Необходимо признать и другой момент, а именно: существование чрезвычайно важных и серьезных проблем, связанных с нейропротекцией.

Прежде всего, речь идет о выборе препарата. По сути дела, на сегодняшний день не существует ни одного лекарственного средства, действие которого было направлено исключительно на нейропротекцию при глаукоме. Мы заимствуем препараты из кардиологической и неврологической практики, и в лечении глаукомы мы должны их использовать либо в формате off label, либо найти те показания, которые позволяют их использовать при глаукоме.

Вторая очень важная проблема – необходимость воздействия на пораженные участки сетчатки. Но каким образом мы можем определить именно тот самый пораженный участок и направить именно туда нейропротекторный агент в расчете получить терапевтический эффект? Сделать это практически невозможно.

Своевременность воздействия («терапевтическое окно»). Мы хорошо понимаем, что глаукома – это медленно прогрессирующее с пороговым эффектом заболевание, которое в зависимости от ситуации имеет различную скорость течения и, следовательно, различную скорость распада зрительных функций. Исходя из этой логики, мы должны использовать нейропротекторную терапию фактически на постоянной основе, так как глаукомный процесс не прерывается.

Зависимость от анатомо-функциональной сохранности сенсорной части сетчатки. Если ганглиозная клетка погибла, а погибла она безвозвратно, все наши усилия будут абсолютно бесполезны. Мы можем рассчитывать на успех только в том случае, когда нейропротекторные агенты будут действовать на клетки сетчатки, находящиеся в состоянии парабиоза.

Важной проблемой представляется различная скорость поражения структур.

Существуют определенные решения этих проблем. Действия нейропротекторных препаратов делятся на прямую и непрямую нейропротекцию. К непрямой нейропротекции относится снижение ВГД. Прежде всего, под снижением ВГД необходимо понимать достижение безопасного индивидуального уровня внутриглазного давления, создающего условия для сохранности ганглиозных клеток сетчатки. Кроме того, необходимо добиваться минимальных суточных флюктуаций, т.к. суточные колебания ВГД рассматриваются как самостоятельный фактор риска развития и прогрессирования глаукомы. Комплаентность и приверженность больного лечению – факторы, о которых врачи часто забывают или вовсе не учитывают.