Профессор В.П. Еричев

Слово предоставляется к.м.н., ведущему научному сотруднику отдела глаукомы ФГБНУ «НИИГБ» Сергею Юрьевичу Петрову.

С.Ю. Петров (Москва)

К.м.н. С.Ю. Петров (Москва)

«Этюд в багровых тонах»

Дорогие коллеги!

Разумеется, мой статус не соответствует тому, чтобы брать на себя ответственность и подводить некие итоги. «Этюд в багровых тонах» — так назвал свою книгу писатель А. Конан Дойль, в которой впервые появился Шерлок Холмс. С одной стороны, действительно, багровые тона окружают эту тему, с другой — вся эта нозология представляет собой непростой детектив.

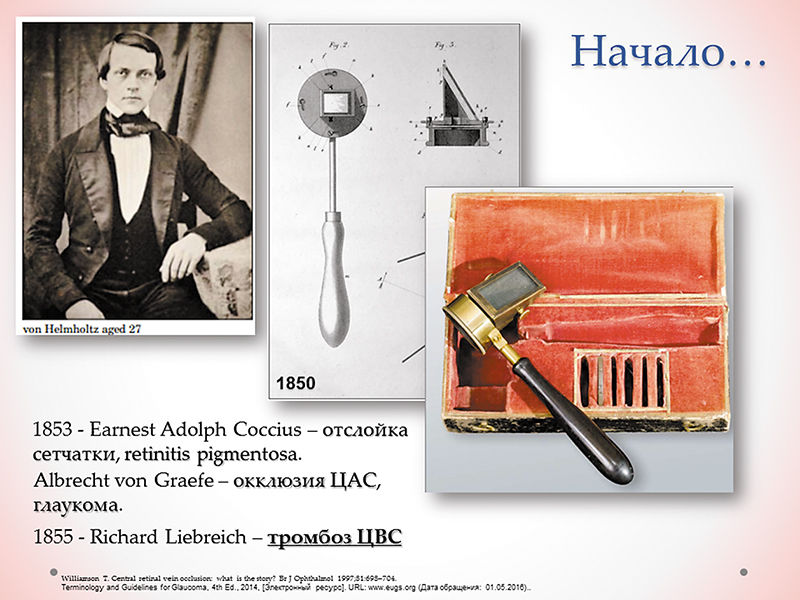

Герман фон Гельмгольц, на этой фотографии (рис. 1) ему 27 лет, в 1850 году он изобретает офтальмоскоп и, как пишут историки, рассылает прибор своим друзьям и коллегам. Затем, посмотрите, какой бум в диагностике ретинальной патологии за этим последовал: отслойка сетчатки, пигментный ретинит, окклюзии артерии сетчатки; фон Грефе описывает глаукому; Ричард Лейбрех — тромбоз ЦВС (1855 год), он назвал это «Apoplexia retinae».

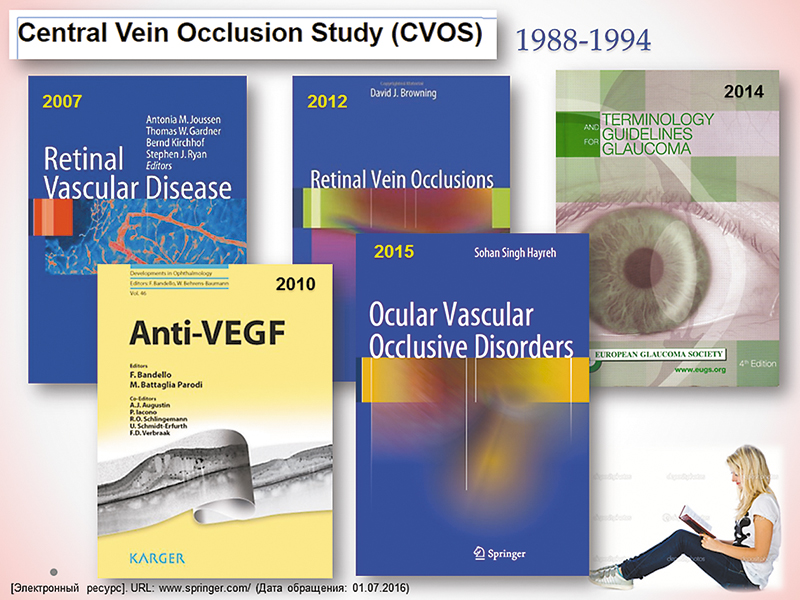

В подготовке этого доклада мы обратились к зарубежным коллегам, и они прислали нам последнюю литературу по этой теме (рис. 2). Если кого-то интересует данная тематика, мы можем выслать по почте нужные книги. Видите, с какой частотой, начиная со знакового исследования «Central Vein Occlusion Study», выходили работы по этой теме: 2007, 2012, 2015 годы.

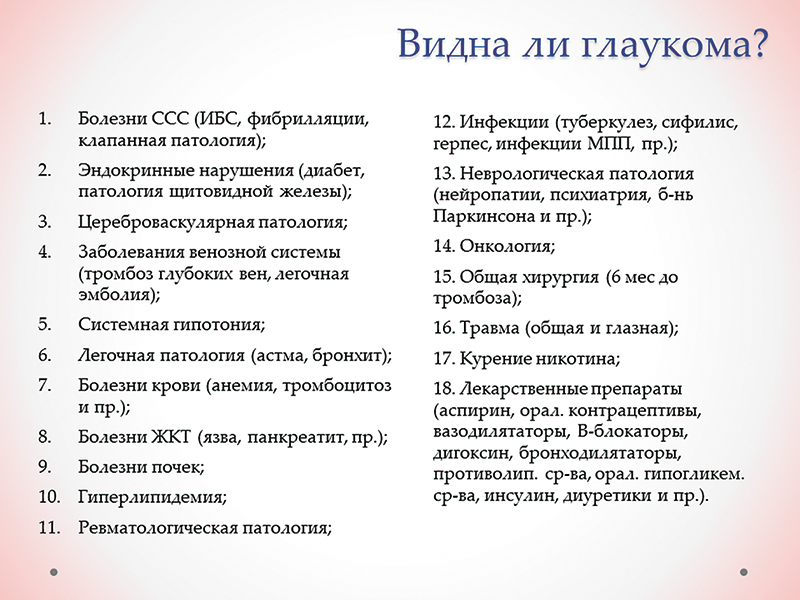

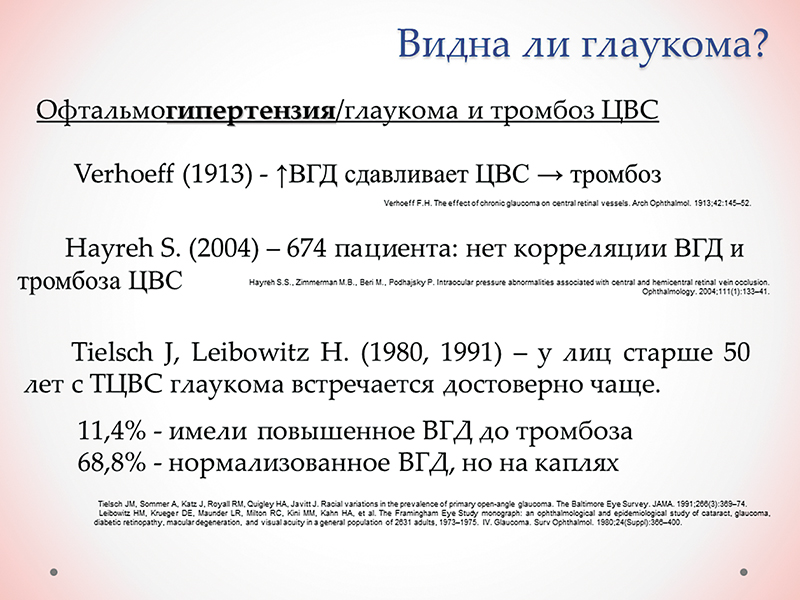

Патогенез сегодня обсудили, очень коротко: развивается окклюзия — развивается неоваскуляризация. Формирование фиброваскулярной мембраны приводит к вторичной открытоугольной глаукоме; пролиферация мембранных миофибробластов приводит к синехии УПК, что вызывает вторичную закрытоугольную глаукому. На первый взгляд, все просто, но эта патология не так проста, как может показаться. Ее особенности — низкий доказательный уровень (об этом сегодня говорили) и отсутствие единых стандартов терапии. На мой взгляд, это происходит потому, что неоваскулярная глаукома — патология довольно редкая, однако эта форма глаукомы очень сложно отвечает на медикаментозную терапию, на лазерное и хирургическое лечение. Глаукома при тромбозе ЦВС имеет рефрактерную форму, из чего следует пессимистичный прогноз. С каждым годом, Мария Викторовна [Будзинская] об этом говорила, появляются все новые и новые методики и препараты, и практические врачи зачастую не успевают отслеживать новинки, не знают, как вводить новый препарат, в каких дозировках. Посмотрите (рис. 3), сколько внимания уделено эпидемиологии, этиологии и патогенезу, клинике и т.д., и только два небольших раздела посвящено лечению: ранней терапии и поздней терапии. Наша сегодняшняя конференция по наполненности напоминает содержание этой работы — особое внимание мы уделили патогенезу. Действительно, одна из наиболее уважаемых в этой области экспертов, Мария Викторовна Будзинская, нехотя два дня назад определила тематику моего выступления, вот ее цитата: «На наших глазах вашей глаукомы не видно». И это, в общем, действительно, так. Посмотрите, на этом слайде (рис. 4) я собрал всю патологию, при которой различные авторы отмечали развитие окклюзии или тромбоза. Поверьте, здесь есть что лечить. Но есть ли корреляция с глаукомой? Позволю себе два слайда на эту тему (рис. 5-6). Сегодня говорили, что Вирхов еще в 1913 году предположил этиологический момент: повышение ВГД может приводить к сдавлению ЦВС, отсюда — возможен элемент тромбоза. Елена Владимировна Карлова говорила сегодня об исследовании Хайреха на 674 пациентах, которое не выявило корреляции между ВГД и тромбозом ЦВС. Однако следующие работы свидетельствуют, что у лиц старше 50 лет с тромбозом ЦВС глаукома встречается достоверно чаще, но в основном на нормализованном давлении, на каплях.