— Эльвира Ирековна, не могли бы поподробнее рассказать о Вашей работе в качестве руководителя офтальмологической службы Санкт-Петербургской Детской городской больницы № 1?

— В составе офтальмологической службы пять врачей-офтальмологов. Они оказывают квалифицированную помощь пациентам всех отделений больницы. В первую очередь, я бы хотела сказать о работе моих коллег в Неонатальном центре клиники, который по числу коек в отделении реанимации новорожденных занимает третье место в мире. Каждый год в Неонатальном центре выхаживается более трёх тысяч новорожденных и в абсолютном большинстве — недоношенные дети. В клинике выхаживаются и экстремально недоношенные дети, вес которых при рождении составляет всего 500 грамм.

Сюда направляются и новорожденные из других стационаров Санкт-Петербурга, которым требуется хирургическая помощь различного профиля. Неонатологическую службу ДГБ № 1 возглавляет главный неонатолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, к.м.н., доцент В.А. Любименко. Мы не просто работаем совместно с неонатологами, мы с ними дружим!

Все новорожденные дети регулярно осматриваются врачами-офтальмологами. Например, сегодня, в день нашего разговора, моими коллегами было осмотрено более тридцати новорожденных детей. Лично я занимаюсь самыми тяжёлыми случаями.

Офтальмологическая служба занимается не только новорожденными. Санкт-Петербургская Детская городская больница № 1 является базовой клиникой Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в Северо-Западном регионе РФ.

Здесь имеется вертолётная площадка и всё необходимое оборудование, чтобы

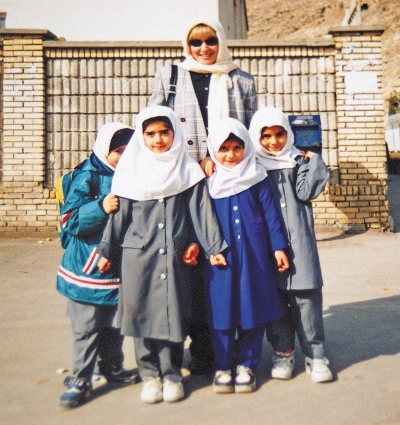

Командировка в Иран. Фотография с юными пациентами

оказывать помощь детям, которым был нанесён урон здоровью в результате чрезвычайных ситуаций. В нашей больнице действует один из самых современных в России ожоговых центров. Как известно, лечение ожоговых поражений органа зрения — это одна из сложнейших областей офтальмологии. При необходимости мы обращаемся за помощью к нашим коллегам из Военно-Медицинской академии им. С.М. Кирова, которые имеют уникальный опыт лечения данной категории пациентов.

— Вероятно, для врачей офтальмологической службы большое значение имеет междисциплинарное взаимодействие между медиками?

— Междисциплинарное взаимодействие — основа успеха детской офтальмологии. Например, успешное проведение операций зависит от чёткой работы анестезиологов-реаниматологов. Обеспечение наркоза для новорожденных и младенцев — это трудная задача, решение которой требует и специального оборудования, и немалого опыта.

При лечении ретинопатии недоношенных лазерные вмешательства проводятся в первые недели жизни. Такие операции необходимо провести в чётко обозначенный отрезок времени, который индивидуально определяется для каждого ребёнка. Они не могут быть проведены ни слишком рано, ни слишком поздно.

С точки зрения лазерного лечения ретинопатия недоношенных имеет много общего с диабетической ретинопатией. Но, в отличие от диабетической ретинопатии, ретинопатия недоношенных развивается стремительно. Каждый упущенный день может иметь значение!

В Неонатальном центре больницы мои коллеги занимаются не только лечением ретинопатии недоношенных. Также проводится консервативное и хирургическое лечение врождённой глаукомы и катаракты, воспалительных заболеваний органа зрения, врождённых патологий слезоотводящих путей, офтальмопатологии центрального генеза и т.д.

Большая работа проводится глазными врачами совместно с коллегами из неврологического отделения больницы. Именно в этом отделении проходят лечение пациенты с сочетанной патологией, последствиями травм и инфекций головного мозга, демиелинизирующими заболеваниями.

Как руководителю офтальмологической службы мне постоянно приходится участвовать в консилиумах, особенно в отделениях реанимации, которых в нашей клинике — 4. Поэтому междисциплинарное взаимодействие — это важнейшая часть нашей работы.

— Эльвира Ирековна, наверное, во врачебной практике случаются ситуации, которые особенно врезаются в память?

— Мы помогаем людям каждый день. Когда лечение проходит успешно — это нормально… Зарубки на сердце оставляют драматические ситуации, когда по объективным причинам мы не можем помочь маленькому пациенту, не можем предотвратить горе его родителей… Например, недавно в нашей больнице произошёл трагический случай. После девяти месяцев нахождения в коме скончался девятилетний мальчик. Это был обычный здоровый ребёнок. У него случилась острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Вроде бы банальное, нетяжёлое заболевание: появляется насморк, кашель, боль в горле. Такие ситуации знакомы практически каждому ребёнку и взрослому. Но у этого пациента на фоне ОРВИ произошёл отёк гортани и стеноз дыхательных путей. «Скорая помощь» приехала к ним домой уже после наступления клинической смерти, после декортикации мозга…

— Надежды на выживание этого пациента практически не было?

— Говоря простым языком, надежда на выход из комы была весьма призрачная. Мальчику могло помочь только чудо! Но, несмотря на эти обстоятельства, сотрудники больницы предпринимали всё от них зависящее, чтобы оказать ребёнку максимально возможную помощь.

Пациент, находящийся в коме, требует внимания врачей многих специальностей, в том числе врачей-офтальмологов. Например, существует риск вторичных инфекций, приводящих к потере зрения, к расплавлению глазного яблока…

К сожалению, девять месяцев борьбы врачей за жизнь пациента результата не принесли. Чуда не произошло. Ребёнок скончался.

— Вы считаете, что действия медиков в отношении этого маленького пациента были правильными?

— Они были совершенно правильными! Даже если остаётся малейший шанс на благоприятный исход, его надо использовать! Я рассказываю об этой ситуации потому, что она имела и драматический психологический аспект. В течение девяти месяцев мы, с одной стороны, вели борьбу за жизнь ребёнка, а с другой стороны, объективно информировали родителей о сложившейся ситуации… Но для родителей, особенно для папы, было сложно осознать реальную картину. Папа до последнего дня надеялся не просто на выживание, а на полное выздоровление сына. Когда мальчик умер, отец не смог справиться с навалившимся на него горем. Он стал вести себя неадекватно. Ему потребовалась экстренная помощь психиатров и госпитализация в стационар психиатрического профиля.

— Этот случай можно назвать типичным?

— Необходимость психиатрического вмешательства — это единичный случай. Но профессиональная помощь психологов необходима всем родителям, которые пережили такое горе. Не только родителям, но и медикам порой необходима психологическая помощь. Подобные ситуации не могут стать профессиональной рутиной. Ведь врачи, медсёстры, санитарки тоже в большинстве случаев являются папами и мамами… Они «пропускают» это горе через себя.

— С одной стороны, медикам необходимо объективно информировать родителей о состоянии здоровья их детей, а с другой стороны, оказывать им психологическую поддержку.

— Мы так и делаем. Но порой родители находятся в плену иллюзий, как папа этого мальчика… В его голове сын был и оставался здоровым, крепким мальчиком, даже когда ребёнок находился на волоске от смерти.

Не могу не упомянуть ещё один случай. Ослеп семнадцатилетний юноша, одиннадцатиклассник, который никогда не жаловался на проблемы со зрением. Если быть точным, то в настоящее время у него сохранилось только предметное зрение. Он различает контуры предметов. Парень не смог окончить школу, не сдал ЕГЭ со своими одноклассниками…

Мы диагностировали у него синдром Лебера. К сожалению, офтальмологическая помощь таким пациентам невозможна. Она не осуществляется нигде в мире. Более того, к сожалению, мы даже не можем дать прогноз, сохранится ли у молодого человека предметное зрение или он обречён на полную слепоту.