ВНИИ глазных болезней располагался тогда в трех местах. По месту его рождения — в четвертом корпусе горбольницы № 52 находилось отделение микрохирургии под руководством бессменного секретаря институтской парторганизации В.Е. Бочарова. На двух этажах терапевтической клиники по адресу: Погодинская, 10 и в роскошном, свежевыстроенном и еще не освоенном здании на улице Россолимо. Все, разумеется, рвались в новое здание. 52-я больница, расположенная практически на окраине города, считалась местом ссылки. Однако на момент моего появления, в январе 1985 года, там еще базировалась целая когорта авторитетных докторов и научных сотрудников: В.В. Архангельский, Б.Е. Удинцов, М.Л. Двали, Н.П. Нарбут, С.И. Варнаков и др. Я прибыл на новое место со своим инвентарем: самодельным витреотомом и прочим инструментарием. На вопрос Б.Е. Удинцова, чем же я хочу здесь заниматься, я ответил: «Тем же, чем и в Горьком — хирургией стекловидного тела». Вся ординаторская грохнула от смеха (а было там человек восемь). Отсмеявшись, Борис Евгеньевич сказал: «Вот Виталий Витальевич Архангельский — хирург от Бога, у него в руках первый в стране американский витреотом. Он делает им за год 15 операций. Нет таких больных. Не дури, займись чем-нибудь другим». После этого коллеги потеряли ко мне интерес — не конкурент.

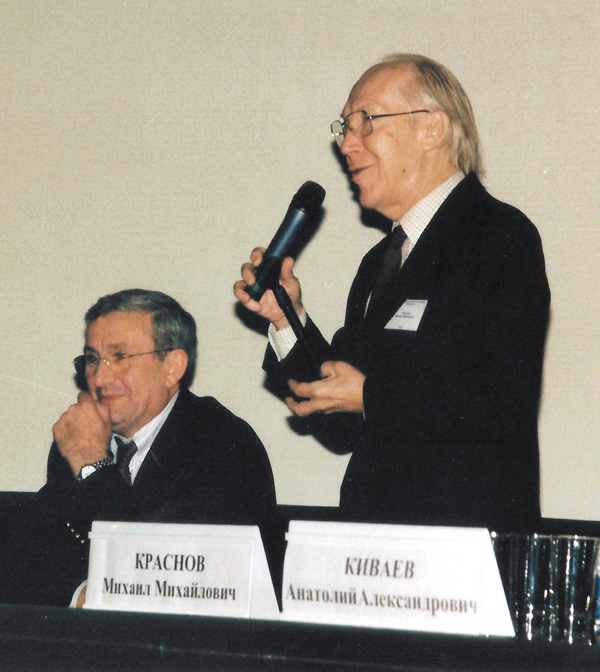

Профессор С.Э. Аветисов, профессор М.М. Краснов

Я не знаю, какие слова сказал М.М. обо мне Бочарову, но его отношение ко мне установилось весьма лояльное. Тут надо понимать, чтo за человек был Вячеслав Ефимович. Он первым в СССР защитил кандидатскую диссертацию по факоэмульсификации. Однако хирургическая карьера его как-то не очень задалась. Оперировал он мало, хотя имел в полном своем распоряжении настоящий факоэмульсификатор Келмана от «Cavitron». Будучи человеком весьма неглупым, по своему складу характера он был настоящим парт-работником с вязкой печальной речью, украшенной ленинской картавинкой, и непреходящим выражением лица больного, только что выпившего горькую микстуру. Как правило, он выполнял в институте роль «злого полицейского», четко проводя в жизнь волю руководства в лице М.М. Были в институте и пострадавшие от Бочарова. Одной из таких ярких фигур в стране на офтальмонебосклоне восьмидесятых был Н.Н. Пивоваров — блестящий хирург с мощной харизмой, любимец пациентов и женщин. Был он признанным специалистом по классической хирургии катаракты и отслойки сетчатки, чем, может быть, и вызвал ревность шефа. Так или иначе, но доступа к новейшим технологиям — факоэмульсификации и витреоэктомии — он не получил. И отслеживал реализацию этого недопуска Николая Николаевича к современной технологии именно Бочаров. И очень успешно. Так, что в 1983 году Пивоваров ушел от Краснова к Федорову.

Надо отдать должное Бочарову: он практически не вмешивался в мою лечебную и научную работу. Я делал то, что мне было интересным. Более того, я мог свободно ездить по стране и даже за границу. Ездить по стране Бочаров отпускал сам, даже без сообщения в отдел кадров. Для поездок же «за кордон» приходилось сначала получать визу М.М. Это обычно требовало 4-5 часов высиживания в приемной, но заканчивалось 10-15-минутной аудиенцией, как правило, с положительным решением (главное, чтобы институт денег не платил) и даже некими разговорами на отвлеченные темы. В одном из таких разговоров М.М. так ответил на мою просьбу о закупке какого-то прибора: «Денег не дам, но у тебя есть свобода». И тогда до меня дошел глубокий смысл отправки меня «на выселки», в 52-ю больницу под крыло педантичного Бочарова. Там, на «хуторе», я был защищен от придворной иерархии сложившихся отношений звезд разной величины, от интриг и прочих приключений. Можешь работать — ищи способы и работай. И это был еще один урок Краснова: хочешь дать вырасти способному человеку — дай ему свободу и не давай сбивать на взлете.

М.М. был настоящим сыном своего времени, выросшим в сталинской зиме, повзрослевшим в хрущевской оттепели, вошедшим в номенклатуру в раннебрежневском похолодании. Он виртуозно владел византийским искусством выживания и процветания в этой среде. Как писал А. Кушнер, «времена не выбирают, в них живут и умирают».

Я, например, не видел ни одного документа с резолюцией Краснова, только мелко исписанные маленькие буквально клочки бумаги, прикрепленные скрепкой. Так, на всякий случай.

Вопросы престижа и внешние признаки высокого положения были для М.М. очень важны. Он имел весь советский «иконостас» символов государственного признания — и Герой труда, и премию Ленинскую, и Государственную и Совминовскую и прочая, прочая... Ну, так ведь Партия и Правительство награждали, скажет неискушенный читатель. А искушенный промолчит. Sapienti sat. Знает, как эти регалии выхаживаются.

Наверное, этот «иконостас» был необходимым орудием для открывания высоких статусных дверей. Чтобы, например, построить институт в историческом центре Москвы. Построил. Хотя мечтал о другом — не об институте глазных болезней, а об институте глаза. Никакого здравоохранения, а просто изучать ГЛАЗ. И пять коек — для носителей изучаемого объекта.

И все-таки внешние признаки могущества были для него не только инструментом. Ему это нравилось — производить впечатление. Даже в мелочах. Например, зачем мне, молодому его сотруднику, было узнавать от него, что живет он в совминовском доме в стометровой трехкомнатной квартире (по тем временам немыслимая роскошь!)? Или что цвет его личной «Волги» черный? И это был еще один урок Краснова: великие — тоже люди, и все человеческое в них может быть. И от того, что нам что-то в них не нравится, они не становятся менее великими.

М.М., по моему убеждению, был очень одиноким человеком и не очень счастливым. Я ничего не слышал о его друзьях, но слышал о непростых отношениях с ближайшими родственниками. Бог не дал ему настоящей семьи и детей. Он не смог подготовить преемника и довести его до беспроблемной «передачи власти» в созданном им институте. При этом была у него естественная потребность в тепле и нежности. В конце его директорства случился интересный эпизод. Наша домашняя кошка Алиса родила четырех симпатичных котят. Как-то в разговоре с М.М. я упомянул, к слову, об этом. К моему удивлению, он захотел взять котенка. И даже сам приехал со своей спутницей последних лет к нам домой на такси выбрать «зверушку». Выбрал девочку. И сколько же нежности было у него в глазах, когда он держал в руках этот живой пушистый комочек!..

Так часто происходит, что одинокие люди на склоне лет, да еще обремененные солидным приданым (квартира в совминовском доме, дача в Барвихе), становятся мишенью для охотника. Так рядом с М.М. появилась годящаяся ему в дочери спутница, быстро начавшая подбирать в свои руки управление институтом. «Ничто не ново под луной»: с ее появлением М.М. начал быстро физически сдавать. Было очень тяжело видеть одряхлевшего льва с умными, все понимающими глазами, подчиненного в силу своей немощи чужой воле. В итоге прожил М.М. на 12 лет меньше своего отца. Ни рака, ни инфаркта, ни инсульта — просто угас.

Последние годы директорства М.М. чуть не привели к катастрофе его детище. Уникальный институт со своим узнаваемым профилем едва не попал в чужие руки. Очевидно, что тогда в тех же стенах стало бы развиваться что-то совсем иное, чем то, что выращивал всю свою жизнь М.М. Только ценой героических усилий интеллектуального ядра института удалось сохранить руководство Alma Mater за одним из ближайших учеников М.М. Это и обеспечило сохранность научной школы, ее дух.

И это последний урок Краснова: все имеет свой конец. Я не берусь фантазировать о мироощущении М.М. последних лет его жизни. Но пример его судьбы сильно повышает в моих глазах ценность тепла и заботы родных и близких людей в системе приоритетов среди таких важных вещей, как научная карьера, официальное признание и его материальные атрибуты.

Мой рассказ, повторюсь, очень личный. У многих людей, знавших и работавших с М.М., возможно, сложился другой его образ и иные мнения о нем как о человеке и ученом-руководителе. Я только хочу еще раз выразить свое чувство глубокой благодарности М.М. Краснову за его уроки. И уверен, что в этом буду не одинок.