«...Души прекрасные порывы...»

Харлап Сергей Иванович

ФГБУ «НИИ ГБ РАМН»

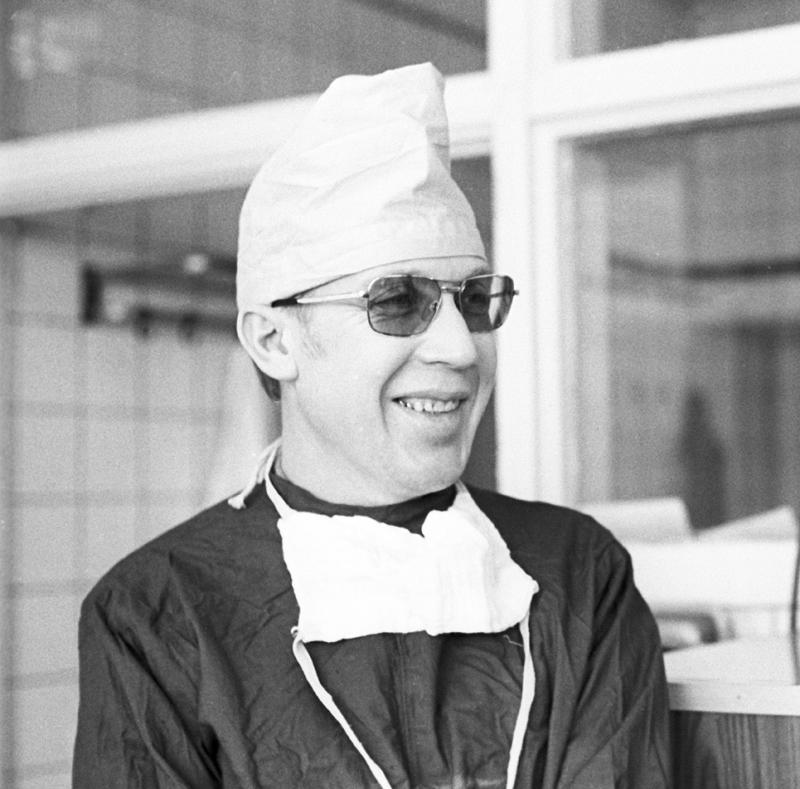

Мое первое знакомство с М.М. Красновым произошло еще в студенческие годы. Человек, который читал нам лекцию в тот день, был чуть выше среднего роста, сухощав, с большой головой, светлыми волосами и крупными чертами лица за тонкими, «прозрачными» очками. Халат и врачебный колпак были белоснежными, а внешний вид соответствовал моим впечатлениям о «глазных болезнях», приобретенным на кафедре. Слушали его внимательно. Он говорил о кругосветных морских путешествиях, во время которых у моряков развивалась странная и непонятная болезнь глаз. Они становились ярко-красными, болели, гноились и отекали до такой степени, что не представлялось возможным их раскрыть. Болезнь пытались лечить самым эффективным на то время способом — оперативным, т.е. локальным кровопусканием с использованием бритвы. Печальная ирония, касающаяся дальнейшей судьбы нашей профессии. Такой неординарный подход к лечению этого непонятного состояния привел к массовой слепоте на парусных кораблях эскадры мореплавателей и гибели людей.

Мое первое знакомство с М.М. Красновым произошло еще в студенческие годы. Человек, который читал нам лекцию в тот день, был чуть выше среднего роста, сухощав, с большой головой, светлыми волосами и крупными чертами лица за тонкими, «прозрачными» очками. Халат и врачебный колпак были белоснежными, а внешний вид соответствовал моим впечатлениям о «глазных болезнях», приобретенным на кафедре. Слушали его внимательно. Он говорил о кругосветных морских путешествиях, во время которых у моряков развивалась странная и непонятная болезнь глаз. Они становились ярко-красными, болели, гноились и отекали до такой степени, что не представлялось возможным их раскрыть. Болезнь пытались лечить самым эффективным на то время способом — оперативным, т.е. локальным кровопусканием с использованием бритвы. Печальная ирония, касающаяся дальнейшей судьбы нашей профессии. Такой неординарный подход к лечению этого непонятного состояния привел к массовой слепоте на парусных кораблях эскадры мореплавателей и гибели людей.

Важность и историческое значение данной медицинской проблемы после подобных доводов были неоспоримы. Форма подачи материала закрепила содержание, которое твердо осело в наших мозгах. Затем лектор изложил современное состояние вопроса, его медицинскую и социальную значимость, а также методы лечения. Позже, когда я уже был клиническим ординатором, я часто вспоминал эту лекцию. Тогда в Москве было отмечено распространение (если не сказать эпидемия) вирусного конъюнктивита. Я думал о наглядности и неординарности подачи учебного материала, но больше о том, каким «театральным» талантом (с элементами массового гипноза) должен обладать преподаватель, чтобы объяснить важность самых тривиальных и «скучных» профессиональных проблем. Убедить слушателей в том, в чем они просто не желали «убеждаться», делая материал простым, интересным и необходимым.

В дальнейшем я не раз слушал его выступления и лекции, но больше никогда не испытывал такого ощущения. Лекция завершилась эффектно, овацией. За все время моей учебы, я впервые наблюдал, как студенты по своей воле встали и так неформально благодарили профессора. Лектор поклонился, что было само по себе непривычно для того времени, а потом попрощался со слушателями в аудитории. При этом он сказал, что покидает институт и переходит в 1 ММИ им. И.М. Сеченова, где возглавит кафедру глазных болезней, так как на ее базе правительством организуется новый специализированный научный центр, и он будет его директором. Еще раз поблагодарил нас за внимание и теплый прием и сказал, что он будет очень рад, если хоть что-нибудь останется в наших головах. Это был Михаил Михайлович Краснов.

Я слышал о нем раньше, но видел его впервые. При прохождении цикла глазных болезней нам рассказали, что кафедру возглавляет профессор, сын известного отечественного офтальмолога М.Л. Краснова, ученика проф. М.И. Авербаха, того самого «…который лечил В.И. Ленина». В это время в отечественной прессе прошел ряд публикаций, часть из которых была переведена и за рубежом. Они были посвящены микрохирургии глаза и использованию лазеров в офтальмологии. Большинство из них были связаны с именем профессора М.М. Краснова. Одна, самая яркая, касалась уникального случая проведения сложной реконструктивной операции, успешно осуществленной им у пациента с тяжелым ожоговым поражением глаз. Для фиксации кератопротеза на функционально сохранном глазу им в качестве лечебного и опорного элемента была использована полусфера заднего отрезка другого, более травмированного, глаза этого же больного. Статья, примерно, так и называлась: «Из двух глаз — один». Кроме того, совместно с лауреатами Нобелевской премии академиками А.М. Прохоровым и И.Г. Басовым он разработал один из первых отечественных офтальмологических лазеров. В 1971 году в результате совместной работы был создан отечественный (первый в мире) лазерный офтальмодеструктор «Ятаган», адаптированный к щелевой лампе. Он работал с использованием коротких, гигантских импульсов, обладающих так называемым механическим, «некоагулирующим» действием на биологическую ткань. С его помощью стало возможным осуществлять некоторые оперативные вмешательства внутри глаза, например такие, как иридэктомия и капсулотомия, а также воздействовать на угол передней камеры нехирургическим путем.

В конце 1973 года я предстал перед М.М. Красновым на втором этаже старого здания кафедры глазных болезней на Девичьем поле.

М.М. Краснов с отцом, М.Л. Красновым, и сестрой, Натальей Михайловной

Переход профессора М.М. Краснова в 1 ММИ им. И.М. Сеченова и организация ВНИИ ГБ МЗ СССР не являлись его личным, карьерным делом, а были, скорее, вынужденными. Инициатива принадлежала в то время министру здравоохранения, академику и выдающемуся хирургу Б.В. Петровскому. Эти события были инициированы практической реализацией большой программы руководства страны, как бы теперь сказали, «модернизации» всей системы здравоохранения. Правительством осуществлялось строительство многофункциональных научно-практических медицинских центров в Москве и ряде городов республик СССР. Формально это было освоение денег, заработанных трудящимися во время проведения коммунистического субботника, прошедшего по всей стране, но фактически являлось огромным капиталовложением государства в медицинскую и биологическую сферу своей «жизнедеятельности». Частично эта работа осуществлялась Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике (ГКНТ), который был учрежден в 1966 году и возглавлялся В.А. Кириллиным. Так или почти так были созданы Онкологический научный центр и Кардиологический научный центр, а также расширен и реорганизован Институт клинической и экспериментальной хирургии МЗ СССР и другие медицинские учреждения страны. Создавались проблемные научные советы, посвященные медико-биологическим проблемам, комиссии и экспертные группы с участием крупных ученых и специалистов. Согласно этой концепции, часть создаваемых научно-практических учреждений представляла собой так называемые «объединения», которые состояли из научно-лечебных подразделений той или иной специальности (НИИ или научно-исследовательские лаборатории) и профильных кафедр ведущих медицинских вузов страны. Финансировались и управлялись подразделения этих «объединений» из разных центров, но находились, как правило, под руководством одного человека. Этим человеком и был выбран М.М. Краснов.

Будучи внуком священника и сыном профессора, он никогда не входил ни в какие общественные организации. М.М. Краснов не был членом партии, не выступал на объединенных общественных, коллективных собраниях, отдавая эту «честь» своим заместителям. До конца существования СССР он оставался главным специалистом 4-го Главного управления и приближенным врачом всех советских государственных деятелей того времени и их ближайших родственников. Он не был просто лекарем. К нему прислушивались, ему доверяли. В некотором смысле он был своего рода дипломатом, оказывая профессиональную помощь ряду представителей руководства других государств и их родственникам. Та эпоха дала нескольких врачей, которых можно назвать «кремлевскими». Их отличал высочайший профессионализм и осторожность, основанная на чувстве ответственности. К таким врачам, с которым мне посчастливилось увидеться, относились профессор, хирург В.С. Маят, профессор М.Л. Краснов. К таким врачам относился и сам М.М. Краснов.