Уроки Краснова

Столяренко Георгий Евгеньевич

ООО «Центр диагностики и хирургии заднего отдела глаза», Москва

Академик М.М. Краснов — выдающийся деятель мировой и советской офтальмологической науки и основатель одного из флагманов отечественного здравоохранения — НИИ глазных болезней РАМН. Наверное, так нужно начинать воспоминания о Михаиле Михайловиче для сборника к юбилею созданного им института. Но я на этом хотел бы закончить официальную и научную части. Об этом с более глубоким знанием деталей напишут другие. Я же хочу использовать представившуюся мне возможность рассказать о своих впечатлениях от общения с этим человеком, о том, как это общение повлияло на мою жизнь, по сути, об уроках Краснова.

Любая сложная, одаренная, ведущая активную социальную жизнь личность всегда многогранна. И грани эти очень разные. Одна грань кому-то путь подсветит отраженным светом, другая — кому-то засветит глаз, о третью кто-то даже поранится... Я и не делаю попытки осветить «личность героя», так сказать, панорамно. Мой рассказ — весьма субъективный, от лица провинциального коллеги, нечаянно ставшего москвичом.

Мое личное знакомство с Михаилом Михайловичем (обозначим его в дальнейшем для краткости М.М.) состоялось летом 1982 года. Мне было 28 лет, я жил в городе Горьком, работал врачом-офтальмологом в областной больнице им. Семашко, много оперировал и вместе с профессором Л.В. Коссовским разрабатывал новейшие в то время технологии ультразвуковой факофрагментации и механической витреоэктомии. Словом, уже достаточно хорошо отличал офтальмологический «Божий дар» от «яичницы». Имел опыт посещения ведущих клиник страны. Л.В. Коссовский договаривался с шефами других клиник — мол, разрешите мальчику посмотреть операционную. Это был чудесный опыт. Я приезжал в статусе юного ординатора «из Мухосранска». Никто из хирургов меня-блоху в упор не видел, я же мог видеть все, что хотел без занавеса обычной для тех времен секретности и рассмотреть «золотую» перевязь Портоса со всех сторон. Видеть и понимать, что во всем, что касается хирургии, мы ни в чем «великим» не уступаем, а в чем-то и фору можем дать. Но «околоофтальмологическая» жизнь была куда шире глазного яблока, и на этом поле юный провинциал начала 80-х чувствовал себя папуасом на балу. А атмосфера в офтальмологическом сообществе страны того времени, надо сказать, была чрезвычайно наэлектризованной. Каждая конференция в глазах офтальмологической публики являла собой поле битвы двух непримиримых лагерей. С одной стороны М.М. Краснов, Э.С. Аветисов, В.С. Беляев и их ученики, с другой — пламенный трибун-революционер С.Н. Федоров, почти в одиночку (МНТК-то еще не было) бившийся с москвичами за право нести знамя советской науки. Нужно ли говорить, кому тогда аплодировала офтальмологическая молодежь?

И вот в такой обстановке случается в Горьком выездная сессия общего собрания АМН СССР с участием и Краснова и Федорова. Л.В. Коссовский как узкопрофильная принимающая сторона решает: будем встречать обоих. Но порознь.

Я был назначен ответственным за встречу, развоз и культурную программу. По сути, получил «доступ к телам» обоих солнц. На наше счастье, М.М. приехал на день раньше и был готов провести весь день с нами. Мы разузнали, что в юности он увлекался радиоконструированием. Программа была составлена такая: посещение клиники, музея радио (там в свое время была лаборатория самого Попова), этнографического музея под открытым небом, обед в квартире Коссовских. Все в этот день шло великолепно. Мы показали М.М. наши собственные работающие модели факофрагментатора, полную систему для механической витреоэктомии. Он с явным пониманием вопроса рассматривал, слушал, задавал вопросы. Я показал ему свою гордость — картотеку из двух огромных каталожных боксов с более чем 3000 библиографических карточек с микрофильмами и микрофишами (ксерокс был еще роскошью). На что М.М. сказал: «Это надо завещать». Я был на седьмом небе.

В музее радио он с неподдельным интересом рассматривал древние радиопередатчики, радиолампы и т.д. Видно было, что он в этом понимает.

В этнографическом музее нас принимала замечательная женщина, потрясающий знаток и энтузиаст краеведения. И опять М.М. проявил непостижимый для меня тогда уровень эрудиции и осведомленности.

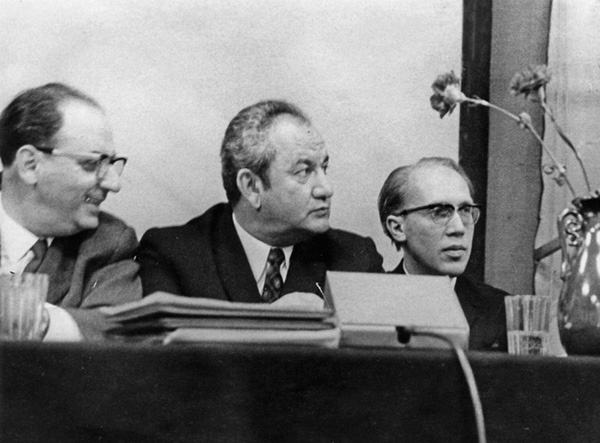

Профессор Э.С. Аветисов, профессор М.М. Краснов

На обеде у Коссовских М.М. снова блистал знанием коньяков, поэтов, истории, религии. Лев Владиславович сам, под настроение, блестящий рассказчик, был под глубоким впечатлением от таланта М.М. вести умную и интеллигентную беседу. Возникла атмосфера, будто мы не первый день знакомы, а как если бы знали и любили этого человека многие годы. Это при том, что я неоднократно видел М.М. на трибунах, и никакой особой очарованности им на расстоянии у меня не возникало. М.М. не был оратором — но был блестящим мастером «ближнего боя».

Через месяц должен был состояться очередной всесоюзный съезд офтальмологов в Куйбышеве. М.М. посетовал, что ему жуть как докучает эта обязаловка публичности и протокольных встреч. Коссовский предложил ему организовать где-нибудь в пригороде Куйбышева убежище от этой публики. М.М. сказал, что это было бы прекрасно. Да так убедительно, что мы даже чуть не начали такое убежище организовывать. Но в Куйбышеве нам не удалось зацепить М.М. даже взглядом. Его взор скользнул, он кивнул нам, как сотням знакомых лиц вокруг, и остался неуловимым.

Но тем не менее волшебного впечатления от запомнившегося дня в Горьком это не испортило.

На следующий день мы принимали С.Н. Федорова с Ирэн Ефимовной. Культурная программа и посещение клиники были гостем отменены. Остался только обед у Коссовских. Контраст между этими двумя днями был поразительным. Не то что бы один был хорошим, а другой — плохим. Федоров просто был совсем другим. Перед нами был человек с колоссальным личным магнетизмом, который притягивал к себе, как сирены притягивали Одиссея. Но при этом в душе возникало ощущение какого-то огромного механизма, в котором одновременно крутились и как-то тревожно звучали большие и малые детали, едва уловимо напоминая барабанную дробь из Седьмой «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича. Не было в разговорах ни поэтов, ни истории, ни религии. Но было ощущение грандиозного, великого.

Через два года многое изменилось в моей личной жизни, и я уехал из Горького на ПМЖ в Москву. Естественно, встал вопрос: куда идти работать? Реально я думал о двух вариантах: к Краснову или к Федорову. Было ощущение, что не откажут ни тот, ни другой. Несколько дней раздумий привели к убеждению, что становиться деталью пусть даже хорошо отлаженного и добротно смазанного механизма я все-таки не хочу. Возобладала магия мудрого высокообразованного собеседника, возникшая в памятный день, проведенный с М.М., и ощущение, что с таким шефом мои шансы сохранить свою идентичность выше. И я отнес свое заявление в НИИ глазных болезней МЗ СССР.

Уже позже, вспоминая отдельные реплики М.М. относительно методов ведения диалога, например: «О чем с ним разговаривать? Библии не знает» или «Царь Соломон мог вести беседу на нескольких десятках уровней общения в зависимости от уровня собеседника: высокомудрому — соответствовать, малограмотному — не показать превосходства и не обидеть» — я понял, что моя судьбоносная впечатленность от близкого контакта с М.М. была вызвана не только глубиной его личности и невероятно высокой эрудицией, но и знанием законов выстраивания диалогов в нужном тебе русле.

И это был урок Краснова, осмысленный лишь позже, назовем его первым: очень важно быть не просто образованным и эрудитом, важно владеть техникой персонифицированного общения, превращать нейтральных, и даже не очень, людей в друзей и последователей. М.М. обладал этой техникой и умело ею пользовался, хотя книги Карнеги в СССР были еще недоступны. Правда, была детская книга про Гудвина, «великого и ужасного», который представал перед собеседником в том виде, в котором тот готов был его увидеть.

М.М. подписал мое заявление, переданное через секретаря. Видимо, вспомнил.