Профессор М.А. Ковалевская (Воронеж)

Уважаемые коллеги!

Как уже было сказано в предыдущих докладах, миопия – наиболее распространенное заболевание глаз, которым страдают 1,5 млрд человек в мире. Распространенность миопии в Европе, Великобритании значительно ниже, чем в странах Юго-Восточной Азии.

Американская Академия Офтальмологии (ААО) предлагает определение для высокой степени близорукости, используя осевую длину глаза ≥ 26,5 мм.

В 2004 году Kemplin с соавторами сделали предположение, что к 2020 году 2,5 млрд человек будут близорукими. Holden с соавторами предполагают, что количество миопов к 2050 году увеличится до 5 млрд человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует патологическую близорукость без необходимой коррекции как одну из основных причин потери зрения. Лечение близорукости стало приоритетом ВОЗ.

В Японии наиболее распространенной причиной потери зрения является миопическая макула.

Близорукость возникает, когда оптическая сила роговицы и хрусталика не компенсирует увеличение осевой длины; увеличение ПЗО на 1 мм соответствует 2,5 D.

Размер миопического глаза приводит к изменениям не только в оптических структурах, но также включает изменения сетчатки и зрительного нерва.

Рефракция глаза определяется в основном силой роговицы, хрусталика, глубиной передней камеры и длиной глаза, а также объемом стекловидного тела.

Известно, что начало заболевания в более молодом возрасте приводит к более высоким степеням близорукости из-за более продолжительного прогрессирования.

Глаза с дальнозоркостью и эмметропией имеют сплюснутую форму, они более плоские на заднем полюсе, близорукие глаза обычно менее сплюснуты и более изогнуты на заднем полюсе.

В наших исследованиях мы проследили эволюцию макулярного интерфейса при ретинопатии недоношенных, когда формируется тенденция к миопии, и увидели, что эллипсы у новорожденных индивидуальные и совершенно разные и они отражают тенденцию к близорукой форме интерфейса.

DA Goss (США) продемонстрировал ежегодную прогрессию, проанализировав записи 299 пациентов из оптометрической практики в США. Все пациенты имели, по крайней мере, 4 посещения с контролем рефракции в возрасте от 6 до 24 лет. Среднегодовая прогрессия составила 0,42 D для мужчин и 0,48 D для женщин. На рис. 1 можно видеть график прогрессирования близорукости с ранним началом. Миопия, развивающаяся в раннем возрасте, имеет тенденцию к более медленному прогрессированию; в 90% случаев миопия стабилизуется к 15 годам; замедление прогрессирования происходит в среднем за 4,5 года до достижения стабилизации.

Рис. 1

Что мы можем видеть при стабильной близорукости? Почему снижается острота зрения при всех, казалось бы, рассчитанных нами коэффициентах стабильности? Здесь необходимо помнить, что, кроме аберраций и оптических факторов, существуют хориоретинальная атрофия, задняя стафилома, поражения макулы и расстояние между фоторецепторами сетчатки, которые диктуют анатомические компоненты, служащие подоплекой снижения остроты зрения.

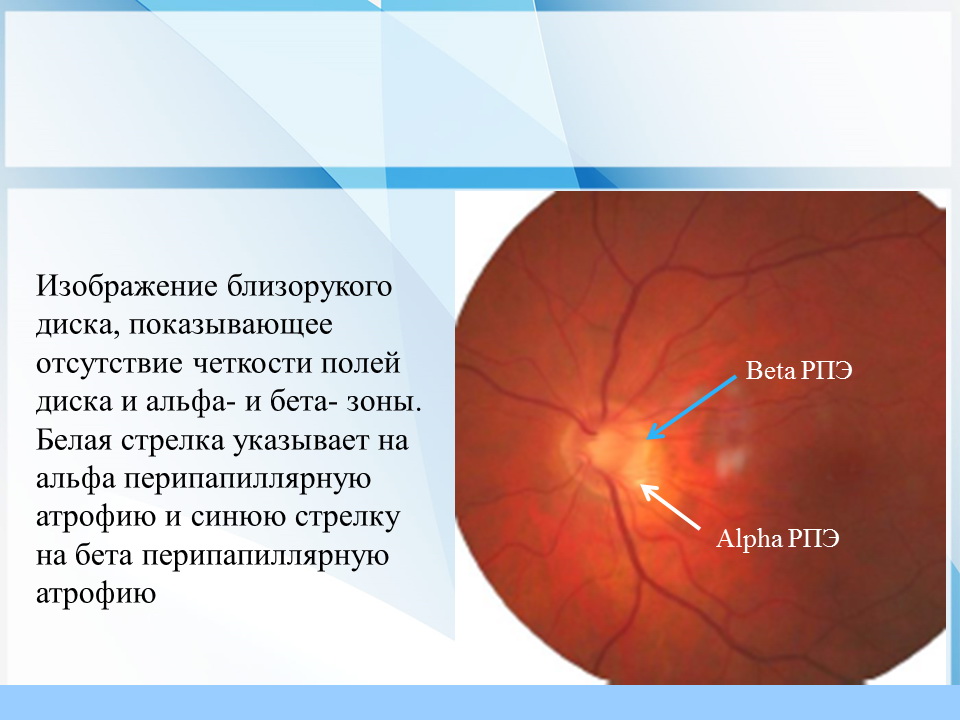

Самая ранняя и классическая особенность миопического глаза – развитие перипапиллярного полумесяца, что может привести к расширению слепого пятна. На рис. 2 представлено изображение близорукого диска, где мы четко определяем альфа- и бета-зоны перипапиллярной атрофии.

Рис. 2

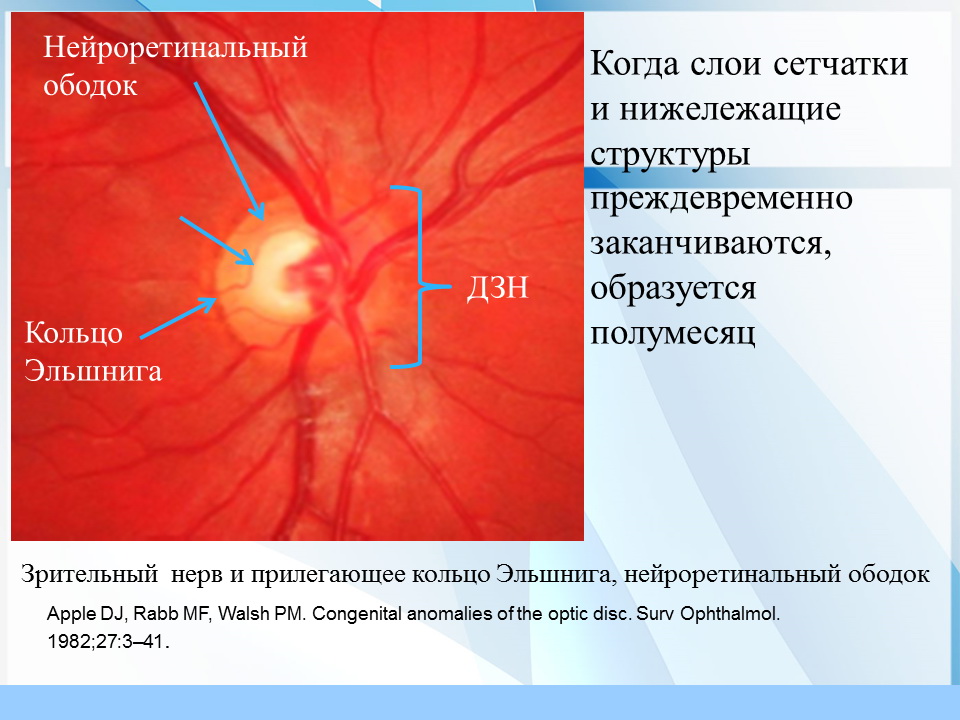

Когда слои сетчатки и нижележащие структуры преждевременно заканчиваются, образуется полумесяц (рис. 3). На рис. 4 представлена принципиальная анатомическая схема развития событий; на рис. 5 – развитие миопического серпа, который наблюдается на всех непатологических уровнях близорукости; обычно бывает временным, но может быть в нескольких положениях, как показано на рисунке. Интересен вариант С – нижний серп, который при правильной коррекции, правильном ведении пациента может регрессировать. Раньше такой серп считался стационарным миопическим конусом.

Рис. 3

Страницы: 1 2