С.Ю. Анисимова1, С.И. Анисимов1, Е.Н. Иомдина2, Л.Л. Арутюнян1, Н.Ю. Игнатьева3, Н.С. Анисимова4

1 Глазной центр «Восток-Прозрение»;

2 Институт глазных болезней им. Гельмгольца;

3 Московский государственный университет им. Ломоносова;

4 Московский государственный медико-стоматологический университет им. Евдокимова

В литературе описано множество факторов риска, которые играют существенную роль в патогенезе глаукомы. Это можно образно отобразить в виде иллюстрации к восточной сказке о слепцах, которых попросили описать слона (рис. 1). Очень трудно сформулировать общую картину этого заболевания и его определяющий фактор.

Рис. 1. Факторы риска в патогенезе глаукомы

Можно предположить, что на роль такого фактора должен претендовать тот, который существует всегда вне зависимости от формы и типа течения глаукомы. Таким фактором, вне всякого сомнения, является нарушение биомеханики глаза уже на самых ранних стадиях. Само понятие «биомеханика глаза» собирательное и не вполне конкретное, тем не менее оно успешно используется многими исследователями. Так, в работах Quigly придается значение состоянию фиброзной оболочки в области ДЗН. Констатируется изменение ригидности склеры при глаукоме, особенно в перипапиллярной области. Механизмы изменения ригидности склеральной ткани неизвестны. Имеются единичные работы, указывающие на нарушение процессов ремодуляции в склере при глаукоме, коррелирующие с ухудшением биомеханических параметров. В то же время исследователи указывают на отсутствие методов лечения, воздействующих на улучшение биомеханики заднего отдела склеры.

Мы основываемся на гипотезе декомпенсации процессов ремодуляции при глаукоме. Механизмы регуляции процессов ремодуляции в тканях мало изучены.

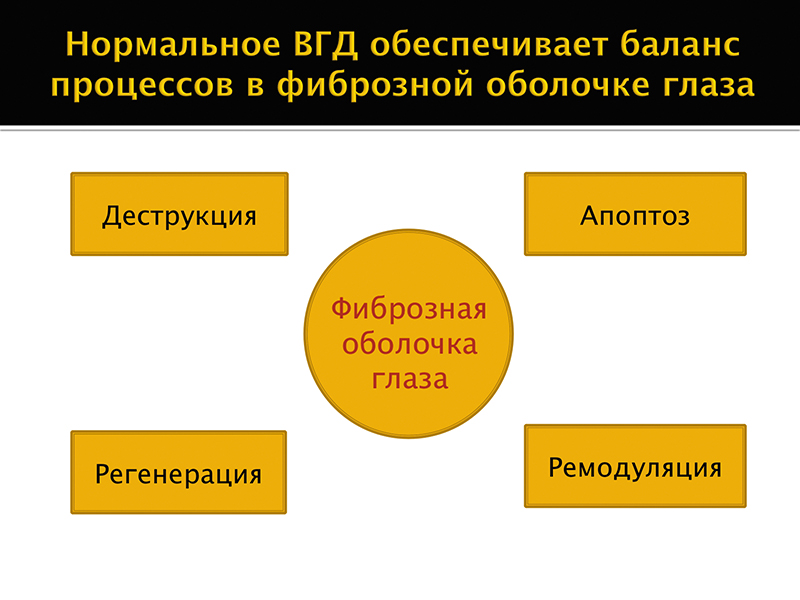

Увеличение механических напряжений в тканях активируют клеточные элементы, ответственные за механическую прочность межклеточного вещества. В глазу в норме роль такого физического фактора, вызывающего механическое напряжение оболочек, выполняет ВГД, обеспечивающее общий биомеханический баланс в тканях глаза (рис. 2). К примеру, для костей и мышечной ткани такую роль играет гравитация.

Рис. 2. Схема биомеханического баланса глаза при участии ВГД

Дисбаланс процессов, отражающихся в виде сдвигов биомеханических параметров, может вызывать в глазу целый комплекс морфофункциональных нарушений:

• возникают анатомические структурные нарушения;

• усиливается апоптоз;

• повышается способность к регенерации (рубцеванию);

• усиливается ремодуляция с последующей декомпенсацией;

• в оболочках возникает деградация коллагена по типу увеличения дополнительных сшивок, усиливаются биомеханические сдвиги на фоне ухудшения эластического ответа склеральной ткани;

• возникает изменение аминокислотного состава;

• нарушается соотношение эластин/коллаген в фиброзной оболочке глаза.

Апоптоз

• В основном задействован при органогенезе фиброзной оболочки глаза.

• Проявляется в виде деградации нейрооптических структур глаза.

• Со стороны фиброзной оболочки глаза: уменьшение и снижение активности клеточных элементов в фиброзной оболочке глаза (уменьшение количества митозов).

Регенерация

• Активируется в основном при острых повреждениях фиброзной оболочки глаза.

• Играет роль в рубцовых процессах после антиглаукоматозных операций.

Ремодуляция

• Является процессом, пространственно коррелирующим с увеличенным механическим стрессом фиброзной оболочки и управляется за счет активации фибробластов.

• В ДЗН также активируется опорная ткань.

С целью подтверждения гипотезы о декомпенсации процессов ремодуляции при глаукоме изучали показатели, которые могут быть «свидетелями» активности процессов ремодуляции склеры.

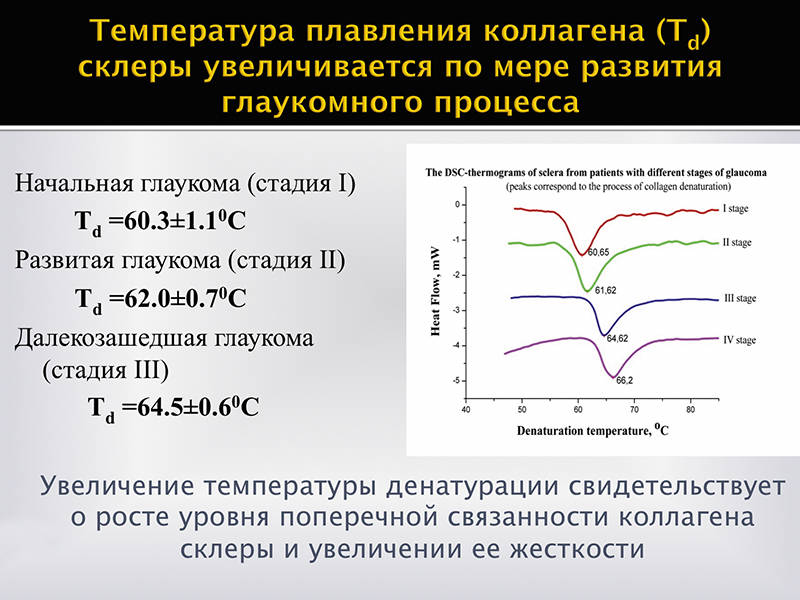

Температура плавления коллагена повышается (рис. 3), что свидетельствует о нарушении процессов полимеризации коллагеновых фибрилл и о нарушении в работе ферментных систем, отвечающих за обновление коллагена в процессе его ремодуляции.

Рис. 3. Температура плавления коллагена увеличивается с развитием глаукомного процесса

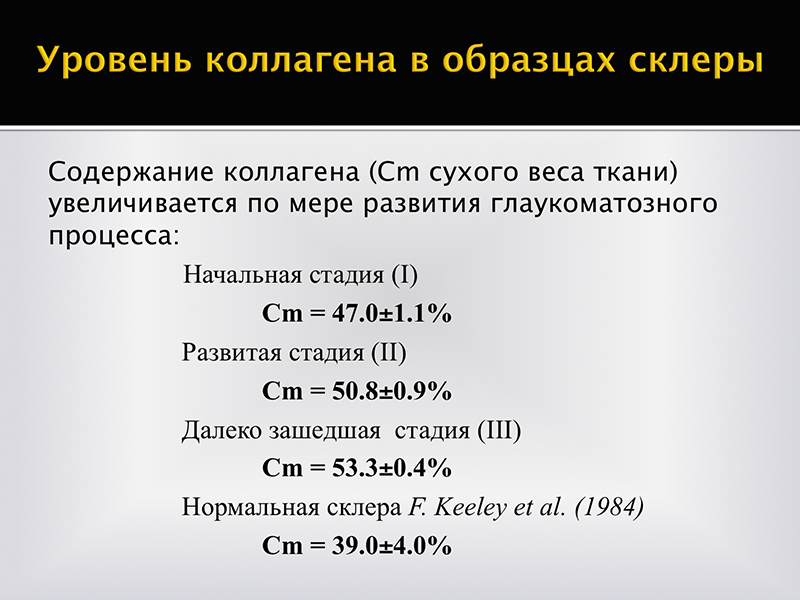

Увеличивается доля коллагена в сухом остатке склеральной ткани (рис. 4), что указывает на причину уменьшения эластического ответа склеры за счет потери эластина.

Рис. 4. Уровень содержания коллагена в образцах склеры в зависимости от стадии глаукомы

Нарушается баланс аминокислот (рис. 5).

Рис. 5. Ключевые соотношения аминокислот в коллагене склеры

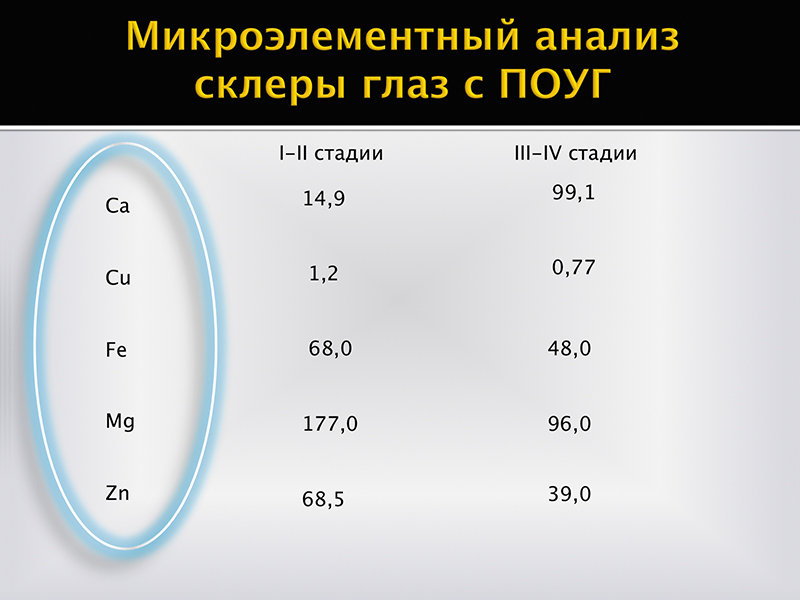

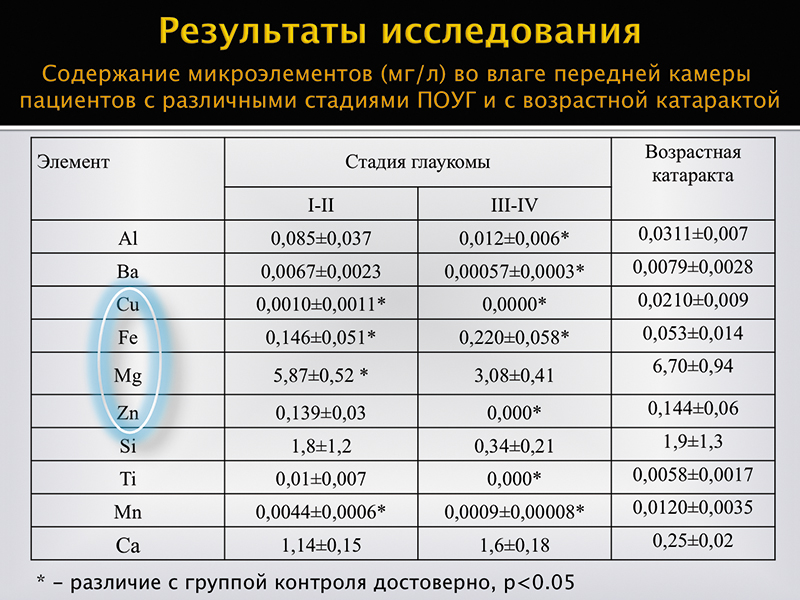

При изучении микроэлементного состава сделан упор на элементы, которые входят в состав металлопротеиназ, ферментов, участвующих в процессах годролиза, заменяемых в процессе ремодуляции белковых структур. Было выявлено статистически достоверное снижение уровней ключевых элементов, что может говорить о снижении активности ферментных систем, ответственных за обновление коллагена в склере и других структурах глаза (рис. 6, 7).

Рис. 6. Микроэлементный состав склеры глаз при глаукоме

Рис. 7. Содержание микроэлементов во влаге передней камеры при глаукоме

Страницы: 1 2