М.А. Руднева

Руководитель отдела офтальмологического оборудования ООО «ОПТЭК»

ОКТ-ангиография (ОКТ-А) — новый метод визуализации сосудов заднего отрезка глаза, не требующий введения контрастного вещества.

Метод оптической когерентной томографии (ОКТ) основан на регистрации интенсивности сигнала, отраженного от внутриглазных структур, и построении трехмерного изображения этих структур. Принцип ОКТ-ангиографии — регистрация изменений интенсивности и фазы отраженного сигнала, вызванных движением эритроцитов в сосудах сетчатки и хорио-идеи. Каждый В-скан повторяется четырежды в одном и том же участке, при их сравнении определяются различия, вызванные движением эритроцитов. Таким образом идентифицируется расположение сосудов, и в этом состоит отличие ОКТ-А от флуоресцеиновой ангиографии (ФАГ), при которой регистрируется излучение введенного в кровяное русло флуоресцеина.

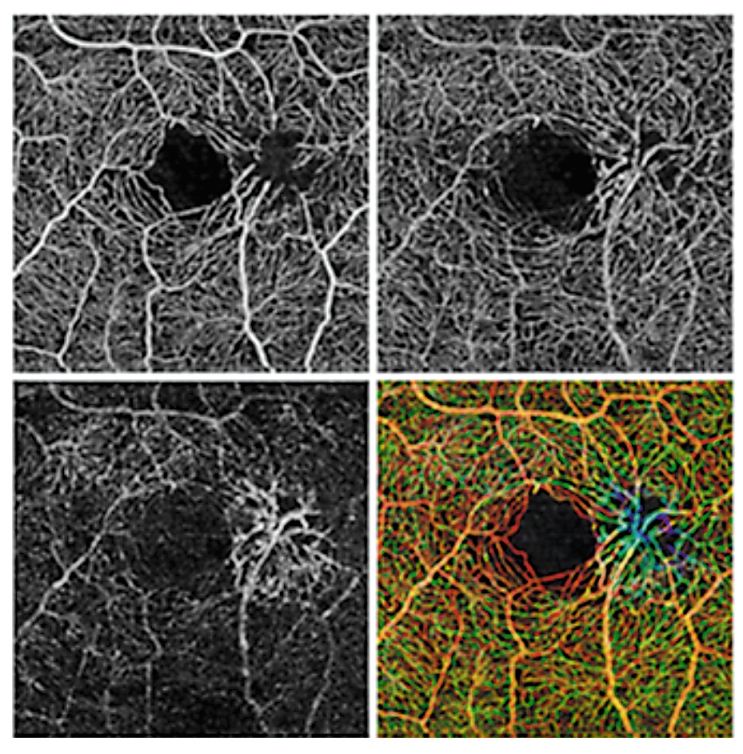

Рис. 1. ОКТ-ангиограмма левого глаза пациента, 69 лет, с телеангиоэктазией сосудов макулярной области. В темпоральной части макулы видны микроваскулярные изменения, распространяющиеся на внутренние, средние и наружные слои сетчатки, которые условно обозначены соответственно красным, зеленым и синим цветом. Левый верхний снимок — ОКТ-ангиограмма внутренних слоев сетчатки. Справа вверху — средние слои сетчатки, сосуды которых умеренно изменены. Кроме того, сосуды визуализируются и в наружных слоях, где в норме они отсутствуют (левый нижний снимок)

Важнейшими преимуществами ОКТ-А является возможность визуализации сосудов обоих глаз без введения препаратов, отсутствие противопоказаний и ограничений по частоте проведения исследований. Разрешающая способность ОКТ-А выше, чем ФАГ, что позволяет визуализировать более мелкие сосуды. В настоящее время клиническое применение ОКТ-ангиографии еще находится в процессе изучения, в первую очередь при сосудистых заболеваниях сетчатки и болезнях хориоидеи. Вполне возможно, что ОКТ-А в ряде случаев может быть альтернативой ФАГ, т.к. является более быстрым и неинвазивным методом исследования, обладающим высокой разрешающей способностью.

Регистрация ОКТ-ангиограммы на приборе Cirrus HD-OCT производства Carl Zeiss Meditec (Германия) осуществляется просто и быстро. Система трекинга и процессор высокого быстродействия позволяют получить изображение менее чем за 1 минуту. Даже при невозможности четкой фиксации взгляда пациента возможно получение изображения высокого качества. Работать на приборе может средний медицинский персонал после непродолжительного обучения.

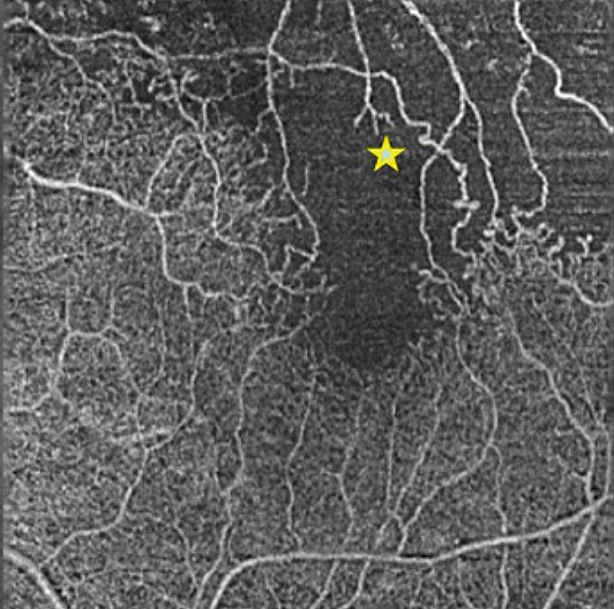

Рис. 2. ОКТ-ангиограмма пациента с окклюзией ветви вены сетчатки: визуализируется неперфузируемая область, распространяющаяся на границу аваскулярной зоны фовеа

Cirrus HD-OCT с модулем «Ангиоплекс» для получения ОКТ-ангио-грамм использует частоту сканирования — 68 сканов в секунду, что позволяет увеличить число А-сканов в одном В-скане. Увеличение плотности пикселей обеспечивает повышение качества изображения при визуализации структур макулярной области и микроваскулярной сети.

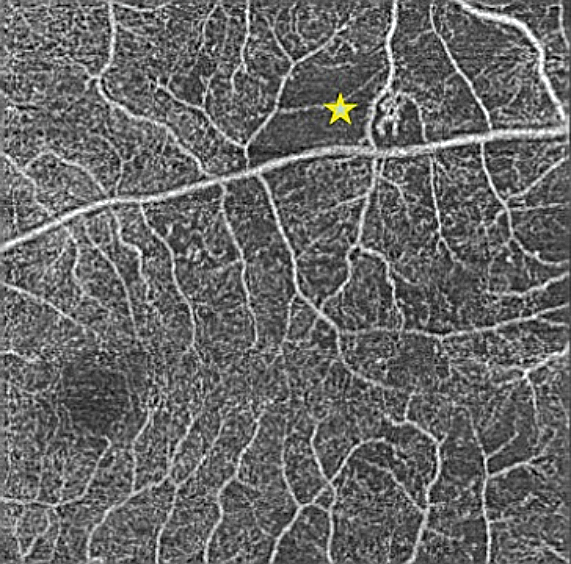

По предварительным данным, ОКТ-ангиография наиболее информативна в случаях диабетического макулярного отека и окклюзии вен сетчатки, когда данный метод позволяет определить неперфузируемые зоны макулы и пограничных с ней областей. Эти зоны бывает затруднительно увидеть при офтальмоскопии, но они четко визуализируются при проведении ОКТ-ангиографии. Трехмерное изображение сосудистого русла в HD-качестве позволяет во многих случаях не проводить флуоресцеиновую ангиографию. Результаты ОКТ-А позволяют прогнозировать эффективность интравитреальных инъекций. Если перфузия макулы резко снижена, прогноз повышения остроты зрения после введения антиангиопролиферативных препаратов будет неблагоприятным.

Рис. 3. ОКТ-ангиограмма пациента с диабетической ретинопатией. Визуализируется неперфузируемая область сетчатки и интраретинальные микроваскулярные аномалии (IRMA); центральная зона макулы — без признаков патологии

ОКТ-ангиография может стать информативным диагностическим методом раннего выявления хориоидальной неоваскуляризации при переходе сухой формы ВМД во влажную. ОКТ-А позволяет идентифицировать неоваскулярные комплексы, находящиеся под пигментным эпителием до начала транссудативных и геморрагических проявлений. В настоящее время ведутся исследования в данном направлении.