— Вы работали с академиками М.М. Красновым и С.Н. Федоровым. По воспоминаниям людей, близко знавших и того, и другого, личности прямо противоположные. Краснов и Федоров ценили Вас как блестящего хирурга. С кем было легче работать?

— Федоров — сын командарма, сам — командарм, конкистадор, как я его про себя называл. Краснов — из семьи священника, интеллигент, умница. Но если Федоров — император, то Краснов — кардинал Ришелье. Что-то в нем от священника оставалось, часто говорил недомолвками, «догадайся, мол, сам». Такие ученые, как Краснов, становятся лауреатами Нобелевской премии. Как-то ехали с ним в машине, он мне признался, что надоела административная суета, ему бы лабораторию и столько интересных вещей можно было сделать! У Михаила Михайловича были просто гениальные мысли, но организация, а потом руководство крупнейшим институтом отнимали все его силы.

Моя популярность как хирурга постепенно росла, и однажды одна высокопоставленная пациентка заявила, что не хочет оперироваться у Краснова, а хочет у Пивоварова. Конечно, это тут же дошло до шефа. Федоров просто вызвал бы к себе и высказал все, что думает по этому поводу. Краснов ничего не сказал, но очень скоро я почувствовал, что вокруг меня образовался вакуум. Однажды он пригласил меня в кабинет и объявил, что хочет назначить меня материально ответственным за все имущество института. Диагностическое, операционное оборудование, видемагнитофоны «тянули» на многие миллионы рублей. «Вот только этого мне не хватало», — подумал я. Это означало бессонные ночи, бесконечную возню с бумагами, боязнь того, что кто-нибудь что-нибудь стащит. Науку и хирургию я должен был забросить, т.к. времени бы совсем не оставалось. А в тот момент Святослав Николаевич Федоров, подобно конкистадору, зовущему моряков открывать новые земли, собирал под свое крыло молодых врачей для покорения новых офтальмологических вершин. Незадолго до описываемых событий я встретил Федорова на съезде. На мне был новый галстук, только что привезенный из Италии. Святослав Николаевич остановил меня на лестнице: «Слушай, Пивоваров, ну ты даешь, где такой галстук отхватил?» От него веяло простотой и искренностью. Тут же подумал про себя: «Вот с кем бы я работал с удовольствием!» А на предложение Краснова, конечно, ответил отказом. И надо же такому случиться, через неделю звонит Федоров. Все складывалось буквально как в сказке. «Я открываю институт, — говорит мне Святослав Николаевич, — не хотел бы ты работать со мной?» «Я, наверное, только об этом и мечтаю, — ответил я. Только мне могут такую дать характеристику, что не уверен, возьмете ли Вы меня после этого». «Да будь ты хоть бандит с большой дороги или иностранный агент, я тебя знаю, и ты будешь со мной работать при любых обстоятельствах», — таким был его ответ. Через несколько дней я уже был в кабинете у Михаила Михайловича с заявлением об уходе. Он на мгновение смутился: «Ну, чего ты добиваешься? Хочешь, я сделаю тебя своим замом по науке?» Вот если бы он поговорил со мной раньше, по-человечески… Конечно, я мечтал об этой должности, но ответил, что не дорос, еще нет докторской. Меня в тот момент такая реакция шефа тронула. Но зная его иезуитский характер, тем более я уже пообещал Федорову (знал, что второй раз он ни за что меня не позовет), я ответил Краснову, что решение принял и менять его не буду. На том мы и расстались. Надо отдать должное Михаилу Михайловичу: он многое для меня сделал.

Семь лет работы с С.Н. Федоровым пролетели как один день

У С.Н. Федорова началась совсем другая жизнь. Семь лет промелькнули как один день. Как-то я посмотрел на себя в зеркало и не узнал: такая у Федорова была соковыжималка, работали как на галерах. Но работа была интересная — словами не передать. То мы летим на самолете в Хабаровск, и по салону объявляют, что за штурвалом — сам Федоров, то летим в Краснодар открывать новый филиал, погода нелетная, посадку не дают, но мы садимся, едва не задевая крыльями полосу. Он постоянно загорался новыми идеями, которые тут же передавались нам. За это время я многому научился у Святослава Николаевича. Правда, докторскую диссертацию защищал у Краснова.

В МНТК я занимался отслойкой сетчатки — это, пожалуй, самая жесткая хирургия. В год я делал по 1200—1300 отслоек, операция длилась по нескольку часов. Однажды я побил рекорд: приезжали финны, и я за полтора часа сделал 3 операции. И на этом фоне я решил заняться психофизиологией глаза. Многие меня просто не поняли. Казалось бы, я сделал 5 тысяч отслоек, разработал свои имплантаты (до сих пор выпускаются на Мытищинском заводе), появился хрусталик Краснова-Пивоварова, который я придумал, т.е. докторская, считай, была в кармане, но для меня обобщение не представляло научного интереса. Я начал собирать материалы по психофизиологии глаза. По моим чертежам были сделаны 20 приборов. Страна в то время славилась умелыми людьми. Отдаю чертеж, через 2 недели мне приносят готовый аппарат. Я рассчитываюсь коньяком, которым нас буквально заваливали пациенты, и все довольны. А сейчас… мне нужно было сделать какую-то канюлю, так не нашлось слесаря, который смог бы ее выточить...

…Во время работы над диссертацией я подружился со многими физиологами, биологами, часто встречался с ними в Пущино на Оке. Мы весело проводили время, коньяк — CAMUS, марочный — у меня не переводился. Как-то известнейший физиолог Михаил Аркадьевич Островский, сын композитора Аркадия Ильича Островского, спросил, откуда у меня коньяк в таком количестве. «Чай не кроликов оперируем», — ответил я. Познакомился с академиком Алексеем Леонтьевичем Бызовым, физиологом, нейробиологом с мировым именем, он мне дал хорошую рецензию, с заведующим лабораторией института им. Гельмгольца, Алексеем Ивановичем Богословским. В общем, физиологи приняли меня за своего. Я выступил на Обществе, показал свои аппараты, все крутилось-вертелось, мигало.

Триста пятьдесят окулистов из Москвы наблюдали за происходящим. На следующий день позвонил Михаил Леонидович Краснов и выразил сыну свое восхищение: «Ну, у тебя и орлы!» В общем, защита докторской прошла «на ура».

— Позвольте вернуться немного назад. 1970-й год. Вы впервые выехали за границу, в Италию. Ваши впечатления? Как Вы попали в эту страну?

— Еще раз скажу, что чаще всего успех не зависит от человека, это дело случая. Достойнейших людей тысячи, а удача сопутствует единицам. Просто везет. Наверное, я отличался от других, был более прыткий, этакий «яркий попугай». Летом, когда все были в отпусках, а я вышел на работу на месяц раньше, потому что не знал, чем заняться, к нам в УДН пришла разнарядка командировать по обмену несколько человек в Англию и Италию. От кафедры глазных болезней прошла моя кандидатура. Вот так, довольно неожиданно в составе группы молодых ученых я оказался в Италии. Это была сказка, которая длилась 9 месяцев. Сначала я был в Риме, потом в Триесте. Попал к доктору Биетти, мировому светилу. Он был военным врачом, воевал против нас, говорил на всех европейских языках, в том числе и на русском. Узнав, что я из Советского Союза, на чистом русском языке рассказал, что хорошо помнит прекрасных украинских девушек, с которыми познакомился во время войны. В общем, он меня пригрел, и через три месяца я уже работал в его частной клинике. Стипендия у нас была 116 тыс. лир в месяц (магнитофон стоил около 40 тыс.), а у него я мог столько заработать за один день.

По сравнению со мной остальные члены нашей группы — химики, физики-ядерщики — были просто нищетой. Мне дали огромную комнату при госпитале. Получилось так, что врачи, работающие в этом госпитале, поняли, что я совсем неплохо разбираюсь в травмах глаза, и стали просить меня дежурить вместо них. Они не хотели терять рабочие дни в частных клиниках и платили мне по 25 тыс. лир за дежурство. Дежурство в итальянской больнице нельзя даже сравнивать с дежурством в московской. Итальянцы — народ мирный, в худшем случае попадет кому-то соринка в глаз. Там не увидишь рваных ран, люди не бьют друг друга «розочкой» в глаз. Так не без участия Владимира Сергеевича Беляева я открыл для себя Италию… Буквально за неделю до его кончины разговаривал с ним по телефону, обещал навестить. Он в свои 76 был как огурчик. Приехать все не получалось, звоню ему опять, трубку снимает жена, я прошу позвать к телефону Владимира Сергеевича: «Это ты, Коленька, не дозовусь я его уже…»

— Наверняка, Вам и в голову не приходило, что через какое-то время свяжете свою жизнь с этой страной…

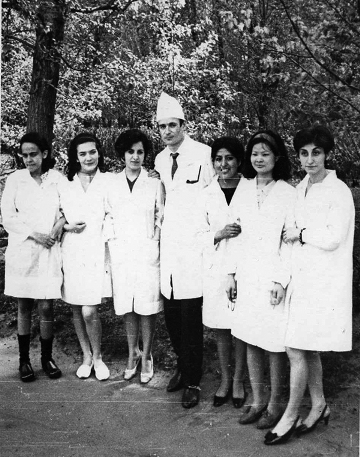

Это была сказка, длившаяся 9 месяцев. Италия, 1970 г.

— Профессор, с которым я работал по отслойке, вполне серьезно предлагал мне остаться и зарабатывать большие деньги. Можете себе представить, что за одну операцию он зарабатывал больше, чем в Советском Союзе хирург — за целый год! Но, конечно, я представить не мог, что буду жить в Италии. Мне удалось идеально приспособиться к системе, существовавшей в нашей стране. Я представлял собой абсолютно точно подогнанный винтик в механизме: 28 сотрудников, каждый день операции, готовили авторские статьи, появились свои ученики, меня стали часто приглашать на телевидение… И тут грянула перестройка, годами отлаженная работа давала сбои. Все чаще я стал вспоминать Италию, где у меня остались друзья,

с которыми я не прерывал отношений. Я довольно свободно говорил по-итальянски, и в конце концов отъезд стал приобретать довольно реальные очертания. С Федоровым я сумел договориться о том, что в Италии буду работать и параллельно готовить почву для создания там филиала МНТК. По всем статьям я ехал туда на время, в чем у меня не было ни малейших сомнений. В те годы отношения между Советским Союзом и Италией складывались просто прекрасные, Итальянская компартия имела огромное влияние в стране. Но получилось так, что я остался в этой стране навсегда... Святослав Николаевич приезжал ко мне в гости, я снял для него «вилетту» (небольшой дом). До самого конца мы оставались друзьями. Коллеги часто вспоминали, что единственный человек, на кого Федоров ни разу не повысил голос, был Пивоваров…

…За 3 дня до трагедии я был в Москве, навестил шефа в институте, подарил ему бутылку первоклассной итальянской водки «Граппа». Договорились, что разопьем ее после его возвращения из Тамбова.

К тому же был прекрасный повод: Святослава Николаевича восстановили в должности директора МНТК… Но не вышло. Я вернулся в Италию, в тот же день раздается звонок из Москвы: кто-то видел падающий вертолет, похожий на институтский Robinson. Я — к телевизору, а там уже передают о трагической гибели всемирно известного русского офтальмолога Святослава Федорова…

— В середине 80-х годов Вы стажировались в лучших европейских клиниках: Мурфилдс (Лондон), клиника Барракера в Барселоне. Охотно ли отпускал Вас в командировки Святослав Николаевич?

— Понимаете, я в те годы был уже довольно известен как хирург, примелькался на съездах, конференциях, молодой, растущий, и министерство меня знало. Если возникала необходимость зарубежной командировки, посылали меня, как надежного, проверенного товарища. Если я за 9 месяцев в Италии не сбежал, то уже никуда не денусь. Опять же на свои жалкие командировочные я умудрялся привозить небольшие подарки своим «кураторам».

— В Италии работают российские врачи, в России работают доктора из Италии. Иностранным коллегам проще устроиться на работу в России, чем нашим врачам в Европе?

— Раньше европейцам было просто устроиться в России, потом наши поняли, что иностранцы создают серьезную конкуренцию отечественным врачам. Когда я приехал в Италию, мне понадобилось полтора года, чтобы получить официальное разрешение на работу. Одно время работал «под прикрытием»: я оперировал, итальянский хирург подписывал операции и брал большую часть денег. Естественно, я сильно рисковал: можно было залететь в тюрьму, и никакие друзья не смогли бы помочь. В конце концов я сдал 9 экзаменов, итальянский язык, судебную медицину, написал реферат по нейрохирургии (это был мой выбор), прошел 6-месячную практику и подтвердил свой диплом врача.

— Можете сравнить частные клиники Европы и России?

— Практически одно и то же. Аппаратура вся западная. С одной стороны, это хорошо, а с другой — стыдоба. У нас же сейчас ничего своего не производится, мы потеряли целую отрасль, живем за счет старых запасов. А какие могучие умы были в науке! А сейчас — оборудование их, расходники их…