Интервью с Джавидом Агаевичем Магарамовым, кандидатом медицинских наук, ведущим научным сотрудником отдела лазерной хирургии сетчатки ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова».

Д.А. Магарамов после окончания в 1958 году Дагестанского медицинского института по специальности «лечебное дело» работал врачом общей практики. Через 2 года, в 1960 году, выбрал офтальмологическое направление. В 1963 году окончил клиническую ординатуру в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. С 1965 по 1983 год работал там же сначала врачом-офтальмологом, затем старшим научным сотрудником. В 1971 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. С 1983 года по сегодняшний день работает в МНТК «Микрохирургия глаза».

Д.А. Магарамов продолжает заниматься лечебной и научной работой, читает лекции врачам на циклах усовершенствования. За развитие научной и практической офтальмологии Д.А. Магарамову присвоены почетные звания «Заслуженный врач Республики Дагестан» и «Отличник здравоохранения Российской Федерации». В 2023 году Правительством Москвы присвоено звание «Достояние Бескудниково 2023». В 2025 году награжден дипломом за почетный доклад «Лазерные методы лечения глаукомы» на V Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции «Лечение глаукомы: инновационный вектор ‒ 2025».

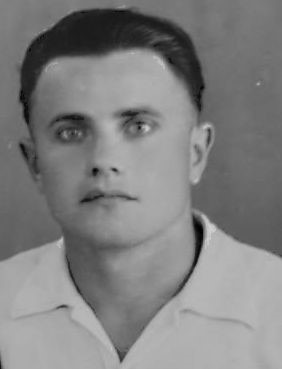

Студент Дагестанского медицинского института

Джавид Агаевич, Вы служите офтальмологии вот уже 65 лет. Давайте вернемся назад, к началу Вашего жизненного пути.

Я родился в 1934 году в селении Кабир Курахского района Дагестана. Мой отец работал учителем в школе, мама в основном вела домашнее хозяйство и работала в колхозе. После школы, в 1952 году поступил в Дагестанский медицинский институт, в 1958 году получил диплом врача.

Я знаю, что после школы Вы хотели поступать в геологоразведочный факультет института. О медицине и не думали.

Мы с приятелем приехали в тогдашний Орджоникидзе (сейчас Владикавказ) поступать в геологоразведочный институт. В моем представлении профессия геолога была связана с поездками по стране, что вызывало неподдельный интерес. Мы пришли в приемную комиссию за два дня до окончания приема документов и поняли, шансов поступить практически не было: для таких как мы, вчерашних школьников, свободных мест осталось совсем мало. В тот год в институт зачислили много льготников, и конкурс был огромный, чуть ли не 20 человек на место. Тогда мы, не раздумывая, поехали в Махачкалу, сдали документы в медицинский институт и поступили!

То есть Ваших знаний химии, биологии хватило для поступления в медицинский?

Понимаете, в выпускном классе мы с утра до вечера занимались, обложившись учебниками. Это не то, что сейчас – залез в телефон и нашел ответ на любой вопрос. Часто мы с товарищем сидели с книгами в яблоневом саду. Сторож удивлялся: «Сидят, уткнувшись в учебники, ни одного яблочка не сорвут». Когда темнело – собирали монатки и шли домой.

А в Махачкале перед поступлением с самого утра приходили в избу-читальню в городском саду и готовились к экзаменам. А вечером отдыхали на танцах. Я хочу сказать, что мы были неплохо подготовлены.

Что Вам запомнилось из студенческой жизни?

Помню забавный эпизод, случившийся еще на вступительных экзаменах. Мы с приятелем были маленького роста, щупленькие, выглядели моложе своих лет. Сидим в аудитории, пишем сочинение. Подходит к нам один из членов комиссии (позже он преподавал у нас латынь) и задает вопрос своим коллегам: «А эти двое что здесь делают?» Кто-то из них ответил, что мы абитуриенты, сдаем вступительные экзамены. Как же он перед нами извинялся!

А из студенческой жизни… Я считаю, что нам крупно повезло в том, что среди преподавателей было много профессоров из Ленинграда, подвергшихся гонениям в годы так называемой «лысенковщины» (происходящая от имени Т.Д. Лысенко система взглядов, которая отрицала классическую генетику – прим. ред.). Это были высоко образованные профессора старой университетской школы. Они умели просто и доходчиво донести до нас, студентов, сложные научные теории. Посещать их лекции для нас было одно удовольствие! Один из них, преподаватель микробиологии, целый семестр из своей скромной зарплаты «платил стипендию» двум студентам, сдавшим сессию с тройками. Их родители были не в состоянии помогать ребятам деньгами. Такие эпизоды запоминаются на всю жизнь.

Военные сборы

Действительно, такие вещи не забываются… Как проводили свободное время?

Конечно, не сидели целыми днями за учебниками. Вечерами гуляли по городу, ходили с девчатами на танцы. На улицах в те годы было тихо и спокойно. По выходным и в праздничные дни старался ездить к родителям. Они жили примерно в 200 километрах от Махачкалы. Сначала поездом до Дербента, затем на попутке до дома.

Фотография, где Вы в солдатской форме, была сделана на военных сборах? Вы же не служили в армии.

Это были кошмарные военные сборы под Грозным. В выходные дни солдаты срочной службы обычно отдыхали, а мы, студенты, в жарищу с полной выкладкой бежали кросс. В части, куда нас направили, служили офицеры, прошедшие Венгрию. Они относились к нам как к «маменькиным сынкам» и гоняли почем зря.

Наверное, они хотели сделать из вас настоящих солдат не за 3 года, а за 2 месяца… Это были сборы «с медицинским уклоном» или общевойсковые?

Это были обычные, общевойсковые сборы, курс молодого бойца. Занятия по военно-медицинской подготовке проводились в институте, входили в программу обучения.

Вы поступили в институт в 1952 году, это было тяжелое время, война только закончилась… С какими трудностями пришлось столкнуться?

Учился я без троек, получал стипендию, родители что-то подкидывали. Особых трудностей я не испытывал. Продукты стоили недорого, питание в институтской столовой – копейки. Можно было прожить на одну стипендию. С трудом, но можно было. После окончания института помощь со стороны родителей прекратилась. Я «сел» сначала на 75 рублей, затем меня назначили заведующим участковой больницы, и стал получать 125 рублей.