Исходная рефракция пациентов влияла на частоту проявления дефектов ПЗ после витреомакулярной хирургии. Наибольший процент данных осложнений был выявлен при миопической рефракции. Чаще всего возникали у миопов и периферические, и парацентральные дефекты полей зрения и, особенно, концентрические. У 63% пациентов с концентрическим сужением полей зрения была миопия от 3 до 9 дптр. В связи с этим близорукость и связанные с ней анатомо-физиологические особенности сетчатки и зрительного нерва можно считать дополнительными факторами риска возникновения дефектов ПЗ в послеоперационном периоде.

Таким образом, у пациентов с макулярным отверстием выявлена прямая зависимость между степенью ятрогенного повреждения сетчатки, степенью ее истончения в послеоперационном периоде и наличием/характером выпадений ПЗ после витреоретинального вмешательства.

Дефекты поля зрения после витреомакулярной хирургии являются результатом ятрогенного повреждения внутренней поверхности сетчатки. Выраженность ятрогенного повреждения, по нашему мнению, определяется двумя основными факторами: 1) травматичностью манипуляций, которая в свою очередь зависит как от вариантов хирургической техники, так и от прочности контакта внутренней пограничной мембраны с поверхностью сетчатки; 2) исходной толщиной сетчатки.

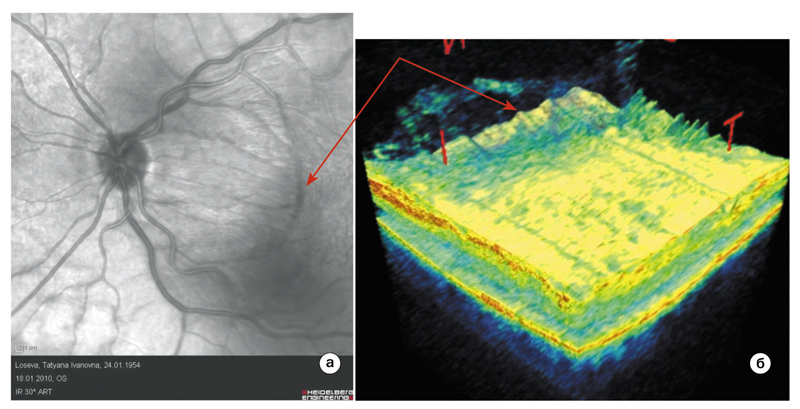

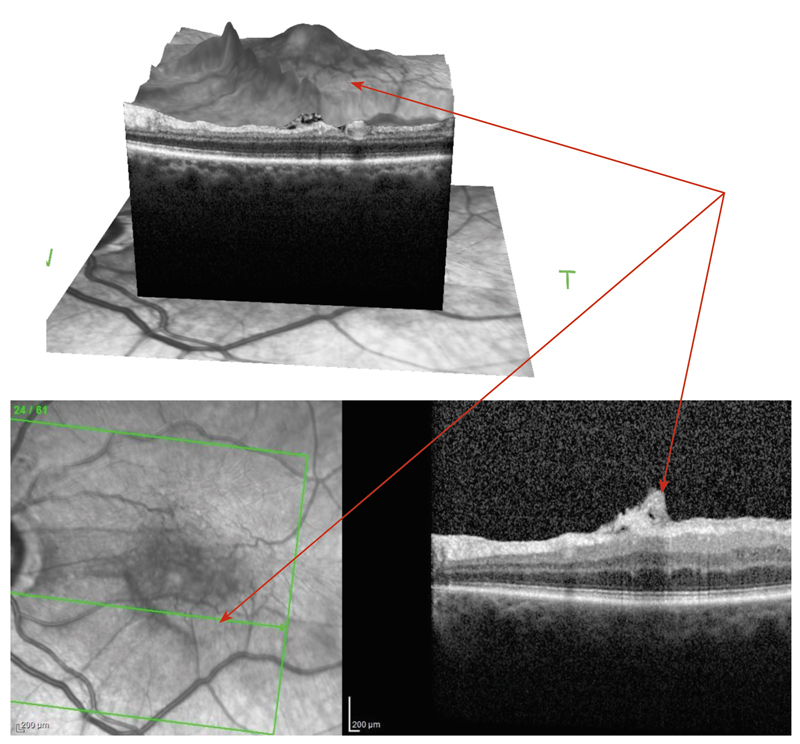

По данным 3D ОКТ при эпимакулярном фиброзе прочность контакта эпиретинальной ткани с внутренней поверхностью сетчатки неравномерна. Эти мембраны имеют локальные зоны очень плотной фиксации, выраженность которой характеризует глубина проникновения фиброзной ткани во внутренние слои сетчатки. В некоторых случаях прорастание мембран может достигать внутреннего плексиформного слоя, и очень часто такие участки плотной фиксации имеют стандартные варианты топографии. Они имеют форму «гребня» (мы называем это «гребнем фиксации» пролиферативной мембраны) и располагаются в проекции папилломакулярного пучка: либо концентрично диску зрительного нерва (рис. 4а, б), либо концентрично зоне фовеа (рис. 5а, б).

Рис. 4. «Гребень фиксации» (показан стрелками), выявляемый концентрично ДЗН на HRT (а) и при 3D ОКТ (б), до операции у пациента с эпимакулярным фиброзом

Рис. 5. «Гребень фиксации» (показан стрелками), выявляемый концентрично фовеальной зоне, на HRT и ОСТ до операции у пациента с эпимакулярным фиброзом

Попытка отделения пролиферативной ткани, глубоко пенетрирующей в сетчатку в этой зоне, может вызвать очень тяжелое, достаточно глубокое поражение поверхности сетчатки. Результатом такого грубого воздействия на макулярную зону могут быть не только серьезные парацентральные дефекты, но и концентрическое сужение поля зрения. Основной причиной появления выраженных дефектов поля зрения при витреомакулярной хирургии, на наш взгляд, является «деформация сдвига» слоев сетчатки относительно друг друга при удалении внутренней пограничной мембраны или эпиретинального фиброза, вовлекающая в зону поражения значительно большую площадь поверхности, чем точка приложения тракционного воздействия. Вероятно, это является одной из причин несоответствия большей площади послеоперационных скотом, чем площадь самого воздействия (повреждения). При сильной и/или значительной по площади «деформации сдвига», вызывающей глубокое локальное повреждение сетчатки, вероятно, возникает до сих пор не описанный рефлекс («цепная реакция»), приводящий к острой утрате периферического поля зрения. Поэтому исследование полей зрения после витрео-макулярной хирургии, на наш взгляд, должно выполняться в пределах 60-градусной зоны, поскольку манипуляции в межаркадном пространстве могут приводить к достаточно обширным повреждениям как в самой макулярной зоне, так и за ее пределами. А площадь дефектов ПЗ может значительно превышать размеры ятрогенного дефекта поверхности сетчатки.

Основной, на наш взгляд, способ избежать выраженной ятрогенной травмы сетчатки при удалении эпимакулярного фиброза при наличии «гребня фиксации» (или фиксации другой конфигурации) – не осуществлять вообще попыток отделения эпиретинальной ткани в проекции «гребня». Мы используем способ избирательного удаления эпимакулярной фиброзной ткани с учетом индивидуальных особенностей топографии витреоретинального контакта. На дооперационной 3D ОКТ оценивается топография зон фиксации и глубина пенетрации пролиферативной ткани; принцетом, в ходе витреоретинального вмешательства, дополнительно оценивается степень фиксации эпиретинальной ткани. При выраженной фиксации эпиретинальной ткани к сетчатке методика удаления пролиферативной мембраны подобна сегментированию при хирургии пролиферативной диабетической ретинопатии. Остатки эпиретинальной мембраны над зонами фиксации, а также сам «гребень фиксации» самопроизвольно «рассасываются» в достаточно ранние сроки после операции (через 2-3 месяца) и не выявляются при выполнении ОКТ.

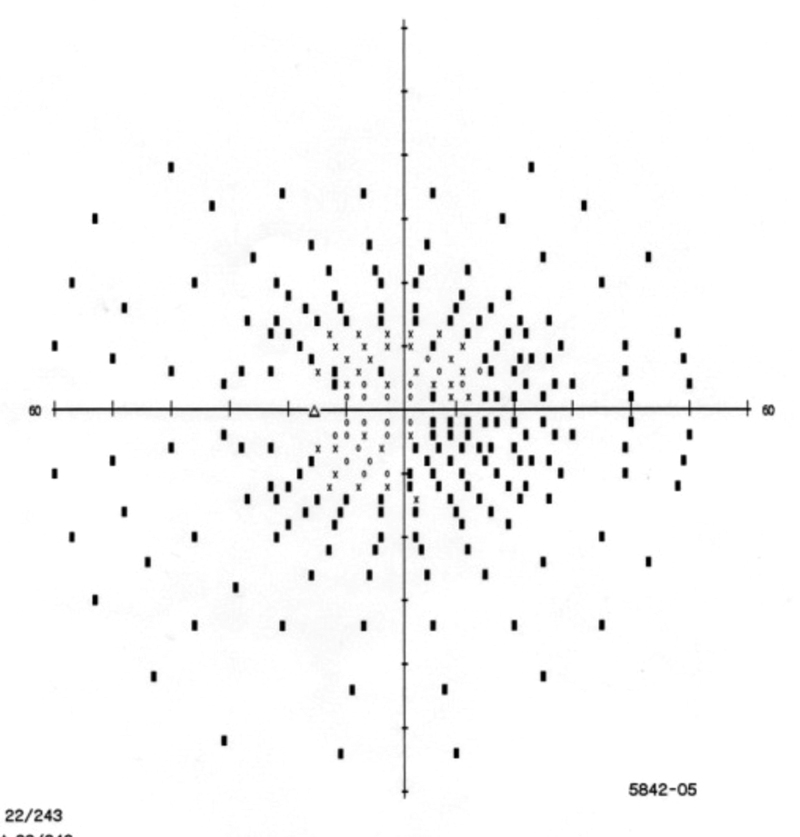

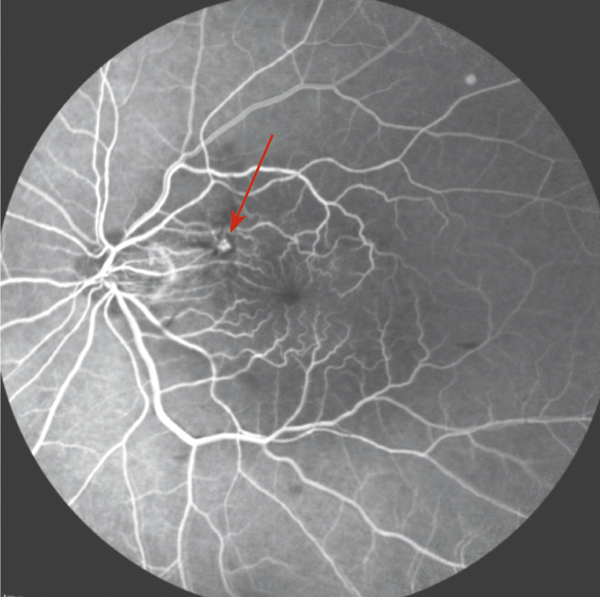

Пример: удаление эпимакулярного фиброза. Первые сутки после операции – концентрическое сужение полей зрения (рис. 6). Флюоресцеиновая ангиография демонстрирует нормальную перфузию всех сосудов сетчатки, отсутствие зон ишемии (рис. 7).

| Рис. 6. Концентрическое сужение поля зрения у пациента после витреомакулярной хирургии, выполненной по поводу эпимакулярного фиброза (1-е сутки после операции). В отдаленном периоде наблюдения (через 2-8 мес.) visus – 1.0 | Рис. 7. Флюоресцеиновая ангиография того же пациента, выполненная в 1-е сутки после операции, демонстрирует нормальное прохождение красителя в сосудах сетчатки во все фазы исследования. Темпоральнее и выше ДЗН выявляется точечный участок гиперфлюоресценции (стрелка) с перифокальными интраретинальными кровоизлияниями в проекции интраоперационного ятрогенного дефекта сетчатки |

Важным является то, что пациенты отмечали резкое сужение поля зрения сразу после операции и характеризовали это состояние как «свет в конце тоннеля». Офтальмоскопия, исследование динамических характеристик кровотока при ЦДК экстраорбитальных сосудов, HRT не выявляли каких-либо сосудистых нарушений в течение первых нескольких дней (от 5 до 8). Флюоресцеиновая ангиография, выполненная в 1-е сутки после операции, демонстрировала нормальное прохождение красителя в сосудах сетчатки во все фазы исследования, что свидетельствовало об отсутствии нарушений кровоснабжения сетчатки и диска зрительного нерва. Обращало на себя внимание наличие локальной (точечной) выраженной ятрогенной травмы внутренней поверхности сетчатки, как правило, в проекции «гребня фиксации» после удаления эпиретинального фиброза или места инициации пилинга внутренней пограничной мембраны (слоя гиалошизиса) пинцетом (при хирургии ИМО). Электрофизиологические исследования, выполненные в 1-е сутки после операции, свидетельствовали о глубоком нарушении функций как наружных, так и внутренних слоев сетчатки, а также аксиального пучка ЗН: на общей ЭРГ – выраженное снижение общего биопотенциала сетчатки с резким снижением амплитуды (в 2-3 раза по сравнению с дооперационной) и увеличение латентности «а»- и «b»-волн, при исследовании электрофосфенов – грубое изменение порога электрочувствительности внутренних слоев сетчатки (во всех случаях порог превышал 250-300 mkA), лабильности ЗН, а также КЧСМ. По истечении первого периода начинал прогрессировать процесс сужения сосудов сетчатки на фоне формирования классической клинической картины частичной атрофии ЗН, что сопровождалось соответствующими изменениями гемодинамических показателей. Единичные наблюдения этого состояния после макулярной хирургии описаны в литературе, но расценены как классическое проявление передней ишемической ретинопатии (Mc. Culley T.J, 2001). На наш взгляд, это связано с тем, что авторы во всех случаях использовали газовую тампонаду витреальной полости и не имели возможности офтальмоскопии в первые 1,5-2 недели после операции, пациенты также не предъявляли жалоб в раннем послеоперационном периоде в связи с резким снижением зрения (особенность газовой тампонады).

Данное состояние названо нами «феноменом тоннеля». Его характеризует: 1) концентрическое сужение поля зрения сразу после операции; 2) острое глубокое угнетение функций всех слоев сетчатки; 3) как правило, сохранность центрального зрения; 4) отсроченность сосудистых реакций; 5) постепенное формирование классической клинической картины частичной атрофии зрительного нерва – афферентный зрачковый дефект, побледнение ДЗН, ретинальный ангиоспазм. Данные изменения носят стойкий характер.

Таким образом, изменения поля зрения после витреомакулярной хирургии являются устранимым ятрогенным дефектом и должны служить одним из критериев качества данного метода лечения.

Однако возможности устранения описываемого осложнения значительно варьируют в зависимости от вызывающих его причин.

Некоторые варианты дефектов полей зрения после виреомакулярной хирургии являются легко устранимыми: снижение давления в воздушной помпе при хирургии идиопатического макулярного отверстия или отказ от ее применения при эпимакулярном фиброзе позволяют исключить вероятность появления периферических секторальных дефектов ПЗ.

Сложнее решается проблема периферических и концентрических дефектов ПЗ. При совершенном владении техникой пилинга ВПМ удобнее и атравматичнее пользоваться пинцетом для инициации пилинга ВПМ и полностью отказаться от использования скрепера Тано. В этом случае вероятность возникновения послеоперационных скотом является минимальной. Однако использование скрепера на начальных этапах получения необходимых мануальных навыков может помочь избежать серьезных повреждений сетчатки, а следовательно, выраженных изменений ПЗ, в том числе концентрических.

Наиболее сложной проблемой, на наш взгляд, является устранение дефектов ПЗ, возникающих в результате хирургии в связи с эпиретинальным фиброзом. Конечно, имеет смысл лишний раз задуматься, прежде чем удалять эпимакулярный фиброз у пациентов с близорукостью. Или отдавать предпочтение «ранней хирургии», которая может значительно снизить риск описываемых осложнений. Но всегда остается один момент – прочность контакта ВПМ или пролиферативной фиброзной ткани с поверхностью сетчатки, фактор, который устранить достаточно тяжело. Именно поэтому мы последнее время так часто и много говорим об избирательной хирургии витреоретинального интерфейса, особенно при удалении эпимакулярного фиброза, потому что именно при удалении ЭФ возникает самый высокий процент разнообразных повреждений полей зрения, самые тяжелые изменения ретинальной поверхности.

Предложенный способ избирательного удаления эпимакулярного фиброза с учетом индивидуальных особенностей топографии витреоретинального контакта значительно снижает вероятность появления парацентральных и концентрических дефектов ПЗ в послеоперационном периоде, однако не гарантирует их отсутствия. В этой связи, на наш взгляд, оправданным является более раннее хирургическое удаление эпиретинальной ткани.

Страницы: 1 2