«…Может быть сотня вариантов, способных лишить человека жизни. Но чтобы они сломали жизнь – это нужно позволить. Однажды простить подлость. Однажды спасовать. Однажды отступить. Однажды промолчать. Дальше пойдет цепная реакция… Вот тогда, считайте, жизнь будет по-настоящему поломана». С.Н. Федоров

«…В Москву, в Москву…»

В 1967 году после очередной министерской комиссии Федоров получил приказ о переводе в Москву. С собой разрешили взять несколько человек и некоторый инструментарий. Однако отъезд больше походил на побег. В Архангельске не хотели лишаться врача, который принес институту огромную известность. Ректор обещал создать ему все условия для работы, обком партии запретил выдавать Федорову и его соратникам трудовые книжки. Назвав чужие фамилии, Федоров и его ученики купили билеты на первый утренний рейс и вылетели в Москву. А трудовые книжки пришлось затребовать через прокурора.

С 1967 по 1974 годы С.Н. Федоров заведует кафедрой глазных болезней Московского медицинского стоматологического института (ММСИ). При кафедре Федоров создает проблемную лабораторию по офтальмологии, которая размещалась в двух крошечных комнатках. Для института места не было. Московский горздравотдел крепко держал оборону. Святослав Николаевич собирает бумаги, просачивается за плотно закрытые двери чиновничьих кабинетов. Добывает средства, выколачивает оборудование, доказывает, что медицину давно пора превратить в индустрию, что время кустарей кануло в прошлое.

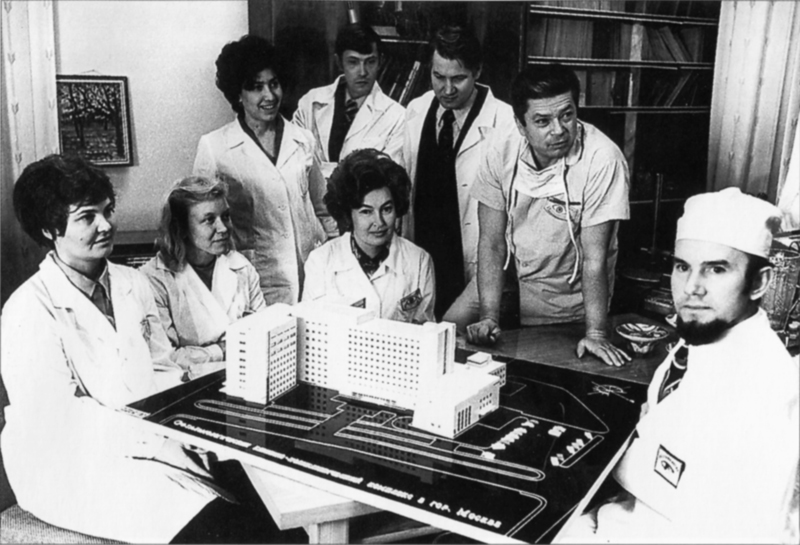

Наконец выделили помещение для клиники – отделение на 60 коек в городской больнице № 50 на базе ММСИ, куда были переведены кафедра и лаборатория. Рядом с ним верные друзья – Валерий Захаров, Альбина Колинко (Ивашина), Александр Колинко. Федоров продолжает собирать команду. К нему приходят выпускники аспирантур и мединститутов – Э. Захарова, Н. Ярцева, Э. Егорова, З. Мороз, Т. Григорянц, В. Копаева, Д. Иоффе, Я. Глинчук, Т. Климова, Л. Гришина, Б. Фельдман, Т. Ронкина, В. Зуев, Е. Дегтев и другие. Это были единомышленники и сподвижники Федорова. Золотых гор Федоров не обещал, наоборот, предупреждал, что работать будут за «пять копеек», что за все свои «хочу» придется бороться. Они остались, завороженные его идеями, энергией и энтузиазмом.

Наконец выделили помещение для клиники – отделение на 60 коек в городской больнице № 50 на базе ММСИ, куда были переведены кафедра и лаборатория. Рядом с ним верные друзья – Валерий Захаров, Альбина Колинко (Ивашина), Александр Колинко. Федоров продолжает собирать команду. К нему приходят выпускники аспирантур и мединститутов – Э. Захарова, Н. Ярцева, Э. Егорова, З. Мороз, Т. Григорянц, В. Копаева, Д. Иоффе, Я. Глинчук, Т. Климова, Л. Гришина, Б. Фельдман, Т. Ронкина, В. Зуев, Е. Дегтев и другие. Это были единомышленники и сподвижники Федорова. Золотых гор Федоров не обещал, наоборот, предупреждал, что работать будут за «пять копеек», что за все свои «хочу» придется бороться. Они остались, завороженные его идеями, энергией и энтузиазмом.

В 1967 году в Казани Святослав Николаевич защитил докторскую диссертацию на тему «Коррекция односторонней афакии интраокулярными линзами».

Федорову была присвоена ученая степень доктора медицинских наук. Но диссертацию должна была утвердить Высшая аттестационная комиссия. Работу на заключение послали к профессору Дмитриеву в Красноярск, давнишнему противнику метода имплантации искусственных хрусталиков. Профессор долго продумывал отзыв. Чтобы не нажить себе недругов написал, что идею диссертации он не разделяет, но так как соискатель настолько хорошо разработал проблему в эксперименте, настолько четко показал технологию изготовления хрусталиков, произвел расчеты, описал пластмассы, что за одно только это он заслуживает степень доктора наук. В ноябре 1969 года Федоров был утвержден в ученом звании профессора по кафедре «Глазные болезни».

В 1969 году Федоров занялся имплантацией искусственной роговицы, а в 1970 году при лечении тяжелых неоперабельных сосудистых больных стал применять кератопротез. Тогда же были опубликованы результаты кератопротезирования при тяжелых бельмах и эндотелиально-эпителиальных дистрофиях роговицы (клинико-экспериментальные исследования). С.Н. Федоров с соратниками проводили опыты по изучению биологических свойств консервированной и неконсервированной роговицы.

В 1970 году научно-исследова-тельская лаборатория при кафедре глазных болезней ММСИ переезжает в 81-ю московскую больницу. Лаборатории выделили 4 этажа.

По проекту С.Н. Федорова были расширены площади операционных блоков, установлены 7 специальных операционных столов, операционные микроскопы с телемониторами и радиотелефонной связью, установлены кондиционеры с системой обеспыливания воздуха и другое специальное оборудование. Ежегодно 34 хирурга проводили 1300—1600 имплантаций искусственного хрусталика. Новая техника операций, когда разрезы стали меньше, позволила больных выписывать не через 3 недели, а через 1 неделю. Клиника стала вылечивать за год вместо 1600—3100 человек.

В 1971 году Федоров предложил председателю Всесоюзного общества слепых Борису Владимировичу Зимину провести офтальмологическую диспансеризацию. Ординаторы, аспиранты, врачи осмотрели несколько тысяч человек. Для клинического обследования были отобраны 842 человека, 493 назначили операции. 182 удалось вернуть зрение от 0,1 до 0,7 диоптрий.

20 июля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи в области охраны здоровья советского народа и развитии медицинской науки С.Н. Федоров был награжден орденом «Трудового Красного Знамени».

В 1972 году Федоров ввел бригадный метод работы. Поделил коллектив на бригады по 3-4 человека и закрепил за ними определенные палаты. У каждой бригады свой поликлинический день, во главе – доценты, кандидаты наук. Профессор привлекается в спорных случаях. В конце месяца результаты работы бригад сравнивали на собраниях. Федоров был убежден, что чем раньше возложить груз ответственности на молодого врача, тем быстрее он сформируется как специалист и как личность.

В том же году С.Н. Федоров с помощью оригинального прибора витреотома провел первые операции витректомии, что позволило лечить больных с гемофтальмами различной этиологии, тяжелой витреоретинальной пролиферацией. Раньше эти больные считались неоперабельными и были обречены на слепоту.

В 1973 году впервые в мире Святослав Федоров разработал и провел операции по лечению глаукомы на ранних стадиях (метод глубокой склерэктомии, впоследствии получивший международное признание). В этом же году был разработан кератопротез Федорова-Зуева. Это изделие до сих пор считается в нашей стране лучшим в своем роде.

…К 45 годам у Федорова за плечами было два неудачных брака, и он решил, что «с женщинами всегда много проблем». Поэтому с новой женитьбой не торопился. Но 23 марта 1974 года в кабинет к нему явилась красивая молодая женщина, которая, договариваясь о приеме по телефону, представилась как «аспирантка Иванова». Ее звали Ирэн, и пришла она вовсе не за помощью в научной работе. В операции остро нуждалась ее тетя из Ташкента. Несколько недель Ирэн и Федоров виделись довольно часто и произвели друг на друга сильное впечатление.

Через месяц, когда ташкентская тетя выписалась из клиники, Святослав взял у Ирэн телефон. Звонка она ждала еще целый месяц. А когда дождалась, начался роман, окончившийся браком. Он длился 26 лет и был очень счастливым. «Слава жил делом, а я жила им», – говорила Ирэн Ефимовна. Ирэн Ефимовна оставила свою специальность, закончила курсы медсестер и в поездках помогала мужу оперировать. После трагической гибели Святослава Николаевича Ирэн Ефимовна Федорова создала и возглавила Фонд содействия развитию передовых медицинских технологий имени Святослава Федорова.

…Московские офтальмологи по-прежнему относились к Федорову с недоверием, но уже крепла уверенность, что в будущем отношение к нему изменится. Поставив перед собой задачу избавить людей от очков, Федоров добился впечатляющих успехов.

«…Однажды к нам в клинику поступил парень лет 16. Кто-то случайно ударил его по очкам, и тогда осколок стекла поранил ему роговицу. Образовался разрез в виде полумесяца недалеко от центра. Когда его послали на обследование, выяснилось, что видимость поврежденного глаза 100%. Так кусочек стекла снял его близорукость. И тогда Валерий Дурнев (в то время аспирант) стал проводить эксперименты на подопытных кроликах. После 90 экспериментов, начали оперировать больных людей. Это был октябрь 1973 года», – рассказывал Святослав Николаевич писательнице Н. Бианки.

Федоров в корне изменил изобретенный японским офтальмологом Т. Сато метод радиальной кератотомии. Он поставил операцию на поток сначала у себя в МНТК, а потом за рубежом. На Западе кератотомию стали называть «русской», а федоровцы – «солнышком».

В науке, к сожалению, не всегда можно учесть все последствия и тем более – отдаленные последствия…

Из воспоминаний академика РАМН, профессора А.Ф. Бровкиной: «В жизни не забуду случай. На одном высоком совещании офтальмологов вышел к трибуне Святослав Николаевич, рука в кармане – привычка такая у него была. И говорит: «Коллеги и друзья, эра кератотомии закончилась, она себя не оправдала». Назовите мне ученого, который признается в своей ошибке гласно? Да, было такое направление в офтальмологии, делались операции и успешно проходили, но… А Федоров умел анализировать».

…Борьба против методов Федорова заметно ослабла. Поскольку операция по имплантации ИОЛ была окончательно признана в США, появилось общество хирургов по имплантации искусственного хрусталика. В 1975 году метод был официально узаконен – вышел приказ министра здравоохранения СССР «О разрешении ряду специализированных институтов применения метода имплантации искусственных хрусталиков».

В 1976 году кустарное производство выросло в экспериментально-технический отдел лаборатории, где была разработана уникальная технология крупносерийного производства ИОЛ. Модель хрусталика Федорова-Захарова «Спутник» отмечена на Всемирной выставке изобретений в Женеве дипломом и бронзовой медалью. В Братиславе позже «Спутник» получит золотую медаль.

На основе модели «Спутник» начали изготавливать десятки других. Хирурги клиники ищут новые решения, изобретают, получают патенты, продают лицензии за рубеж.

Лезвие «Нева», которым делались кератотомические насечки, постепенно изжило себя, и ему на смену пришли алмазные, рубиновые ножи, лазеры. Производили коллагеновые пленки, дренажи для заживления послеоперационных рубцов.

Но вернемся в 1972 год. В этот год было принято постановление о строительстве нового здания для республиканской глазной больницы, где могла бы размещаться федоровская лаборатория при ММСИ.

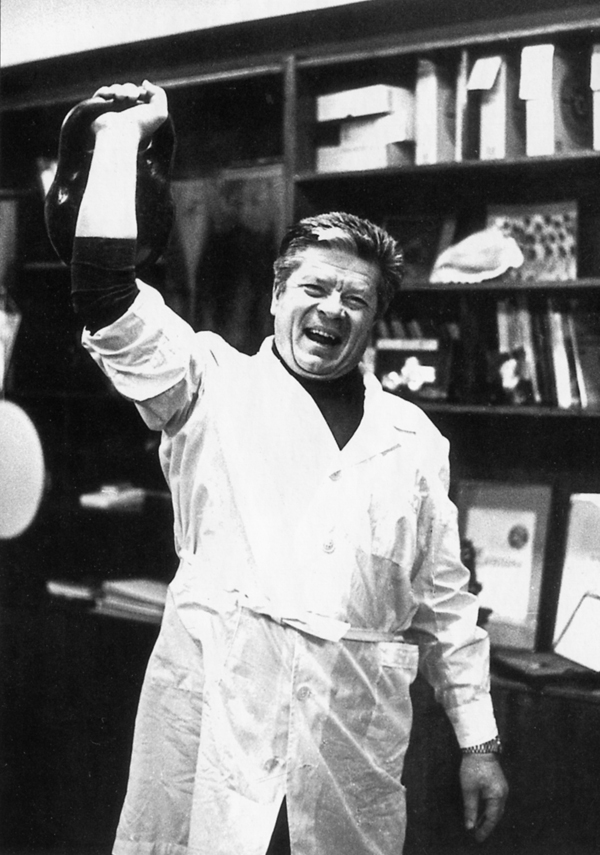

Тогда они были вместе, и у них все получалось. 1973 год

В 1974 году проблемная лаборатория стала Московской научно–исследовательской лабораторией экспериментальной и клинической хирургии глаза (МНИИЛЭКХГ) Минздрава РСФСР и получила статус самостоятельного научного учреждения.

Для нее по распоряжению Правительства РСФСР на севере столицы на Бескудниковском бульваре начали строить республиканскую больницу с целым комплексом зданий общей площадью 26 тыс. кв. метров с детским отделением, операционным блоком с 14 операционными залами, научным корпусом, виварием, экспериментальной операционной, кинофотолабораторией, конференц-залом на 300 мест. Рядом планировали построить поликлинику, помещения для производства, корпус долечивания.

«Самая главная радость – это начало строительства. Каждый день я езжу и любуюсь дощатым забором из горбыля. Выглядит он ужасно, но все-таки приятно, что уже что–то сдвинулось с мертвой точки», – писал Федоров Т.И. Ерошевскому, которого считал своим учителем.

Летом 1978 года министр здравоохранения РСФСР В.В. Трофимов предложил Федорову возглавить Институт глазных болезней имени Гельмгольца, однако Святослав Николаевич отказался.