— Я знаю, что в Америке медицинская сестра может быть директором клиники.

— Совершенно верно. В Америке, в Англии медработник со средним образованием, медицинский менеджер, может быть заведующим отделением, директором клиники. Старший врач отделения, главный врач больницы — да, это доктор с высшим образованием. При этом зарплата ведущего врача в 4-5 раз выше, чем у директора; у главного специалиста отделения — выше, чем у заведующего отделением, т.к. у них совершенно разные функции. В нашем случае мог быть нормальный вариант, когда заведующий занимается такими вопросами, как организация потока, менеджмент, снабжение — т.е. важными направлениями, но не относящимися к врачебной деятельности.

Но мы должны руководствоваться профстандартами, и чем дальше, тем больше они регламентируют нашу деятельность, поэтому будем работать в существующих условиях.

— Вам не кажется, что в организации здравоохранения мы, если и не копируем западные образцы, то стараемся к ним приблизиться?

— Я не настолько детально знаком с организацией здравоохранения в западных странах, но что-то мне подсказывает, что с жесткостью и негибкостью стандартов мы перегнули палку. Для творчества в организационном плане простора не осталось.

— Если в плане профстандартов и клинических рекомендаций, как может показаться, мы следуем примеру западных коллег, почему не внедрить то, о чем говорят многие отечественные офтальмологи, а именно: не передать часть функций, выполняемых врачом, оптометристам?

— К сожалению, я редко наблюдаю баланс между регламентирующими документами и возможностью сделать что-то лучше, чем это прописано. Предполагается, что любое отступление от установленных правил априори хуже. Однако не факт, что хуже. В стране много талантливых людей, способных выполнить свою работу лучше, чем это прописано в клинических рекомендациях. Но мы живем в такую эпоху, когда игнорировать установленные правила нельзя.

Что касается оптометристов, я активно занимался этой темой лет 10 тому назад. Пять лет назад мы даже подготовили программу дополнительной подготовки медицинских сестер, обучили в нашем училище несколько групп. Сейчас медсестры прекрасно работают и помогают врачам-офтальмологам на приеме, но они не вписываются в существующие стандарты, а вопрос с их обсуждением как-то завис. То ли у нас не хватает навыков обсуждения сложных вопросов, то ли существуют иные причины, но я не увидел движения. Но думаю, так или иначе решение вопроса состоится.

В случае нашей больницы многие функции, которые раньше выполняли врачи, выполняют медицинские сестры, например, на потоке — оптическую когерентную томографию.

— В других клиниках ситуация иная?

— По-разному. Честно говоря, мне не очень понятна нынешняя страсть к жесткому регламентированию всего и вся, так как существуют региональные и человеческие особенности. Есть случаи, когда лучше сделать не так, как прописано в документе, а как диктует конкретная ситуация, однако доказать это сложно.

— Несколько лет назад в Чапаевске заработал прекрасно оснащенный филиал, работает филиал в Сызрани, скоро откроется в Тольятти…

— Это — отделения больницы. В оперативное управление нам передали площади, там работают наши сотрудники, установлено наше оборудование, лечение проводится по нашим технологиям, деньги филиалы получают от нас, отчитываются перед нами, мы осуществляем контроль качества. Пациенты очень довольны, т.к. в большинстве случаев в Самару можно не направлять, лечение проводится на месте. Исключение составляет витреоретинальная хирургия.

— Со временем будете проводить и этот вид вмешательств?

— Понимаете, витреоретинальная хирургия в большей степени зависит не от оборудования, а от специалистов. Появится в Сызрани или Чапаевске человек, который захочет и сможет проводить эти операции — пожалуйста. Но количество заболеваний не такое значительное, и проще пациента прооперировать в Самаре.

Подавляющее число пациентов — это катаракта и глаукома. Факоэмульсификатор, микроскоп, диагностическое оборудование, лазеры для проведения лазеркоагуляции при диабете, СЛТ при глаукоме, YAG-лазеры, ОКТ, периметр — это все есть и в Сызрани, и в Чапаевске.

— Существуют ли планы организации новых филиалов?

— Боюсь не справиться, потому что при организации филиала большую роль играет субъективный фактор. Хорошо, если есть толковый заведующий, на которого можно положиться и не дергаться каждый день, но в наших условиях хороший врач плюс хороший организатор — большая редкость.

— Андрей Владимирович, шесть лет назад в интервью нашей газете на вопрос об уровне подготовки врачей-офтальмологов районных поликлиник и больниц Вы ответили буквально следующее: «…Готовим много интернов, но наметился разрыв: старое поколение уходит, новое еще «зеленоватое», в районных поликлиниках подавляющее большинство — врачи пенсионного возраста. Но в целом положение не хуже, чем в других регионах, а местами и лучше…» Дайте оценку нынешнему положению дел.

— За последние годы в поликлиники пришло много молодых врачей. На заседаниях регионального общества офтальмологов, конференциях среди участников — недавние выпускники с горящими глазами. Безусловно, стало лучше. С оборудованием в поликлиниках дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы, но в последнее время в результате принятых мер по совершенствованию работы медучреждений первичного звена ситуация улучшается. Я подал список необходимого оборудования, и в скором времени, надеюсь, поликлиники получат современную технику. Нелегко найти доктора для работы в районной больнице, но еще труднее это будет сделать, если в больнице не будет современного оборудования, когда в распоряжении врача только «линзочка да зеркальце». А если кабинет хорошо оснащен, почему бы нет? Тем более достойные зарплаты районные больницы и городские поликлиники платить уже готовы.

— В 2012 г. в Самарской области достигнут самый низкий уровень первичной инвалидизации по зрению в Российской Федерации. Какова ситуация в 2019 году?

— Приблизительно сходная. За последнее время нам удалось значительно поднять уровень витреоретинальной хирургии. Мне нравится, как работает офтальмоэндокринологический центр, которым руководит Альфия Гумяровна Исхакова, молодой доктор, эндокринолог по первому образованию и офтальмолог по второму. В один из первых дней ее работы в больнице она сказала, что ситуация с диабетом в области крайне неблагоприятная и выразила желание заняться этим вопросом. Я, конечно, знал о сложившемся положении и поручил ей создать офтальмоэндокринологическое отделение.

Для его организации в новой поликлинике было выделено помещение, поставлено оборудование (лазеры, томографы и т.д.). Были налажены тесные взаимоотношения с терапевтами и эндокринологами. В соответствии с современными рекомендациями установлена необходимая кратность осмотров пациентов, что привело к росту в несколько раз числа посещений; значительно увеличилось количество профилактических лазеркоагуляций сетчатки. За 5 лет работы офтальмоэндокринологического центра количество тяжелых, запущенных случаев диабетической ретинопатии и, соответственно, дорогостоящих витреоретинальных вмешательств по поводу диабетических осложнений снизилось в 5 раз, с 500 до 98. Это позволяет нам ежегодно экономить по 10-12 миллионов рублей.

— Ваш опыт служит примером для коллег?

— Мы не служим примером, стараемся перенимать чужой опыт, но о существовании подобного офтальмоэндокринологического центра я не слышал. В некоторых городах работают диабет-центры, например, в Петербурге, Иркутске, Челябинске и др. Как мне представляется, в каждом подобном учреждении имеет смысл организовать офтальмологическое отделение. С другой стороны, когда диабетом глаза занимаются офтальмологи, имеющие отношение к крупному офтальмологическому центру, это имеет большое значение: общение с коллегами-офтальмологами, обмен информацией.

— К слову об обмене информацией. Как известно, в последнее время большое внимание уделяется телемедицине. Планируется ли в ближайшем будущем развивать это направление в офтальмологии Самарской области?

— Телемедицина у нас работает, однако в этом вопросе меня всегда удручала невозможность быстро и удобно загрузить данные с диагностических приборов, произведенных различными компаниями и приобретенных в разное время. Пока же телемедицина понимается так: перед телекамерой сидит доктор и «вживую» беседует с больным. В офтальмологии, как и в любой другой медицинской специальности, необходима целая куча картинок и цифр, однако использование таких данных пока не всегда бывает удобным. Определенные мысли в этом плане есть, может быть что-то и получится сделать. Информационные технологии — штука хорошая, но дорогая, и так как основная задача областной больницы заключается в оказании бесплатной медицинской помощи по ОМС при незначительном объеме платных услуг (около 10%), в финансовом отношении я чувствую себя не совсем свободным.

А увеличивать объем платных услуг в ситуации, когда существует очередь бесплатных пациентов, я позволить себе не могу. Поэтому основной упор я делаю на оказание бесплатной помощи по ОМС, что тоже не всегда бывает легко: приходится буквально «выцарапывать» объемы, преодолевая недопонимание важности офтальмологии.

— Вы не планируете организацию на уровне области диагностической сети, которая бы включала, допустим, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оборудованные фундус-камерами, и центр сбора информации или, как его еще называют, reading centre? Фундус-камерами могли бы управлять медработники со средним образованием, получившие необходимые навыки работы с такой техникой. Информация отправляется в reading centre, где обрабатывается опытными специалистами.

— Почитайте «Порядки оказания офтальмологической помощи…», речь в этом документе идет об офтальмологических кабинетах. В Самарской области работают межмуниципальные центры по другим специальностям, их 10 или 12 в регионе. В свое время мы подготовили программу реорганизации офтальмологической службы Самарской области. Ее стоимость оценивалась в несколько сот миллионов рублей. Ее не «зарубили», дали высокую оценку, но положили «под сукно», объяснив, что денег пока нет. Программа предусматривала поэтапное дооснащение всех офтальмологических кабинетов, организацию хорошо оснащенных межрайонных центров, объединение их системой телемедицины, создание единой базы данных, регистра пациентов и т.д. Но повторяю, стоимость такой программы слишком велика, никто не собирается выделять такие суммы, а заработать с текущей деятельности сразу не получится.

— А если начинать постепенно, со снимков глазного дна, например?

— Работа такая уже идет, не в тех масштабах, в каких хотелось бы, но постепенно начинаем.

— Опишите, пожалуйста, свой обычный рабочий день.

— В понедельник с 8.00 до 9.00, до оперативки, планируем работу на день, определяем основные направления на неделю; в 9.00 — оперативка, сначала общебольничная, затем с заместителями; текучка; федеральное совещание (не каждую неделю); Общественная палата (я — председатель Комиссии по здравоохранению; проводится не каждую неделю); поездки в Минздрав, в фонд ОМС. Вторник: 8.00 — комиссия по экономике; 9.00-10.00 — текучка, бумаги и т.д.; 10.00-14.00 — операционная; после 14.00 — встречи, решение различных вопросов. Среда: 8.00-10.00 — обсуждение вопросов по работе кафедры и НИИ; 10.00-13.00 — консультации пациентов; после 13.00 — выездные встречи, заседания. Четверг: выездной день либо в поликлинику, либо в Сызрань, Чапаевск, Тольятти. Пятница: утро — оперативка в Мин-здраве; в последнюю пятницу месяца — ученый совет в Университете. В последнее время бывают сбои, т.к. регулярно из различных руководящих органов поступают указания прибыть срочно на совещание.

— Вы ведете ежедневник, куда записываете предстоящие дела?

— Что-то я делегировал секретарю, что-то веду сам в смартфоне. Держать все в голове нереально, никаких мозгов не хватит.

— Андрей Владимирович, не могли бы Вы максимально объективно оценить себя как руководителя крупного научно-клинического учреждения, организатора здравоохранения области?

— Беда в том, так уж сложилось, что пришлось согласиться взять на себя большое количество смежных функций. К сожалению, по мере увеличения количества кресел, на которых приходится сидеть, суммарная эффективность работы снижается. Мне бы, наверное, хотелось быть более четким, более организованным руководителем. Вроде бы подрастает молодежь, толковые ребята, которые воспитывалась по-другому, и я рассчитываю подключить к решению многих вопросов более шустрых заместителей. Процесс уже пошел и довольно неплохо.

Я, наверное, излишне увлекающийся наукой и эстетикой главный врач, и мне, очевидно, необходимо больше порядка, хотя излишняя упорядоченность, чересчур завинченные гайки тоже нехорошо. Идеально работающую систему можно настроить так, чтобы люфта не было совсем и чтобы шестеренки крутились, но это в идеале.

— Люфт обязательно должен быть, иначе механизм может пойти вразнос.

— Вот именно. Поскольку не все шестеренки идеального качества, люфт надо оставлять. Да и психологический комфорт в коллективе мне дороже, чем жесткая регламентация. Только в таких условиях от людей можно ожидать активной и творческой деятельности.

— Я желаю Вам справиться со всеми обязанностями и успешно выполнить поставленные задачи. Простите за казенный стиль.

— Пока, вроде, получается. Сейчас мы переходим на очередной этап в своем развитии: приобрели новый фемтолазер, планируем поднять на новый уровень хирургию катаракты, рефракционную хирургию, кератопластику. Планирую начать тиражировать бимануальную факоэмульсификацию, это моя любимая техника. Работы предстоит много.

— Андрей Владимирович, мне не раз приходилось слышать мнение офтальмологов, работающих в многопрофильных клиниках, о преимуществах этих центров, так как в случае возникновения непредвиденных ситуаций есть возможность призвать на помощь врачей других специальностей. Как бы лично Вы ощущали себя в таких условиях?

— Лично мне работалось бы тяжелее, все-таки я привык к известной самостоятельности. Что касается лечения сложных пациентов, в Самарской областной клинической больнице есть офтальмологическое отделение. Более того, коллеги-офтальмологи, работающие в многопрофильных больницах, часто жалуются на то, что главный врач не уделяет достаточного внимания, например, вопросу оснащения отделения оборудованием, обеспечению расходными материалами. Многое зависит от субъективного фактора. Если бы я работал в многопрофильной клинике, мне было бы значительно сложнее убеждать ответственных товарищей в важности офтальмологии при решении вопроса финансирования. Это тот случай, когда масштаб имеет значение.

— Вчера, во время сеанса «живой хирургии» мне показалось, что Вы оперировали без перчаток. Такое может быть?

— Я был в перчатках. Кстати, я обратил внимание, что у коллеги-хирурга перчатки на пальцах пузырились, он их недотянул. Я натягиваю их полностью, каждый палец. Они очень тонкие и могут показаться незаметными. К слову сказать, давным-давно в нашей больнице я первым начал оперировать в перчатках.

— А как работали раньше? Мне казалось, что перчатки в арсенале хирурга появились очень давно.

— О-о-о! Во времена Ерошевского особым шиком считались окрашенные йодом ногти у хирурга после операционного дня. Усталый, но довольный, смахивая пот со лба рукой со следами йода, доктор выходил из операционной… «Я — хирург!»

— Андрей Владимирович, на какой вопрос Вы хотели бы ответить, но я его не задал?

— Наверное, о хобби. Хотя на него совсем не остается времени... С Вами приятно разговаривать...

— Спасибо! Взаимно!

— …Вы — редкое исключение. А когда разговор не совсем приятный, сложный, опасный, во время которого надо следить за каждым словом, пытаться переубедить собеседника, который не хочет переубеждаться, на это уходит слишком много энергии, и выходные порой проходят просто в лежании на диване, потому что ни на что другое нет сил…

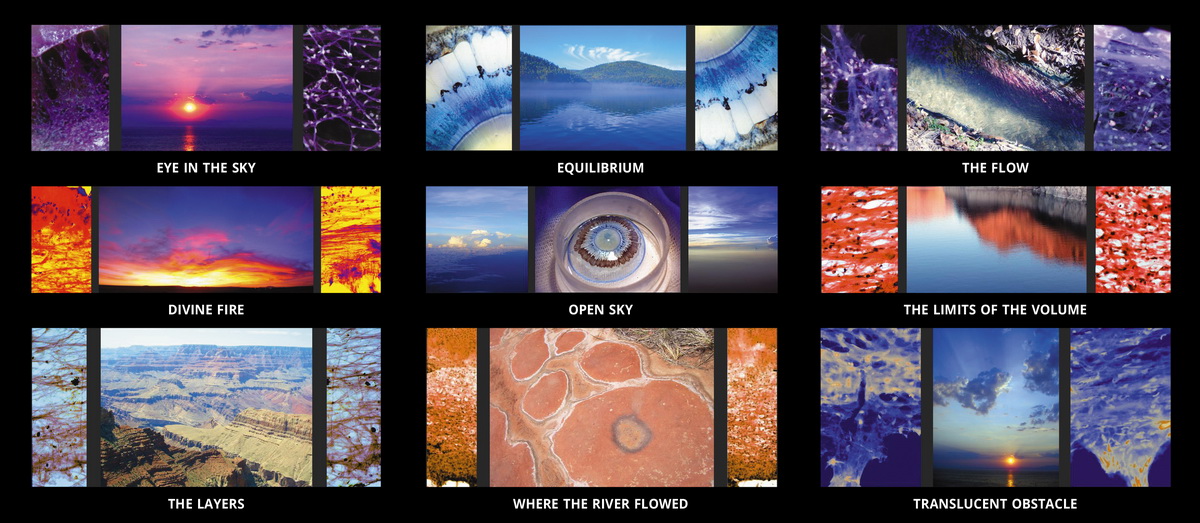

…Был в начале 2000-х годов благословенный период, когда денег было не сильно много, но инициатива уже давала первые плоды, а регламентация нашей деятельности еще не настолько ужесточилась. У меня оставалось время на творчество, на науку. В тот период я был увлечен фотографией. Однажды я перебирал картинки из докторской диссертации, и меня «стукнуло», что они могут в чем-то перекликаться с изображениями природы: растениями, ветвями деревьев, кустарников, потоками воды, скалами. Я совмещал изображения, и получались порой очень интересные пейзажи. Я и сейчас продолжаю снимать, но не на профессиональную камеру. Некоторые снимки мне очень даже нравятся.

— Во время отпусков Вы предпочитаете поездки в знакомые, полюбившиеся места или стараетесь открывать для себя новые?

— Я стал более консервативным. Если мне понравилось место, я хочу туда вернуться. Говорят, два раза в одно и то же место ездить не стоит, чтобы не испортить впечатление. Но если место удачное, впечатление может только улучшиться. Несколько раз я был на Кубе, поеду еще, в тот же отель, на тот же пляж. В Америке, на Большом каньоне, я был уже, наверное, раз пять. При этом и что-то новое посмотреть тоже интересно.

Скажу так: если основная задача в отпуске отдохнуть и восстановить силы, может и не стоит тратить энергию и время на поиски чего-то нового. Если от отпуска ждешь развития, с удовольствием едешь туда, где никогда не был.

— Андрей Владимирович, благодарю Вас за беседу!

Несколько работ А.В. Золотарева. Серия готовилась для экспозиции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 2007 году

Интервью подготовил Сергей Тумар

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ №1/2020

Страницы: 1 2