В дом, где мы жили, в начале войны попал снаряд, а в 1944-м — бомба. Здание так тряхнуло, что распахнулись настежь закрытые на засовы тяжелые двери, и стена кабинета отца стала наружной стеной дома. На площадку можно было выйти, а соседней квартиры практически не осталось. Люди, спасавшиеся в нашей подворотне от бомбежки, погибли… Позже, когда я немного повзрослел, я спрашивал родителей, почему мы не спускались в подвал во время налета. Они отвечали, что если дом разрушался, то людей в подвале заваливало обломками, а если еще и трубы прорывало — затапливало водой. Обычно мы сидели на диване в коридорчике между капитальными стенами, это считалось самым безопасным местом, иногда там же вместе с двоюродной сестрой забирались на шкаф.

Еще помню мамины руки у меня на голове. Она сплетала пальцы рук и накрывала мою голову, когда я спал, наивно полагая, что сможет меня защитить, если начнет сыпаться штукатурка. Видите, как ни странно, осталось довольно много воспоминаний о войне. Еще осталась в памяти печка-буржуйка и горестная обида, когда в ней жгли мои деревянные игрушки… Не забуду салют 27 января 1944 года, куда меня взяли с температурой. Об этом сняли документальный фильм, и мы с мамой попали в кадр; прекрасно помню день 9 мая 1945 года, но и, конечно, постоянное чувство голода.

— Как Вы питались?

— Ели то, что получали по карточкам, продавали какие-то вещи и покупали продукты...

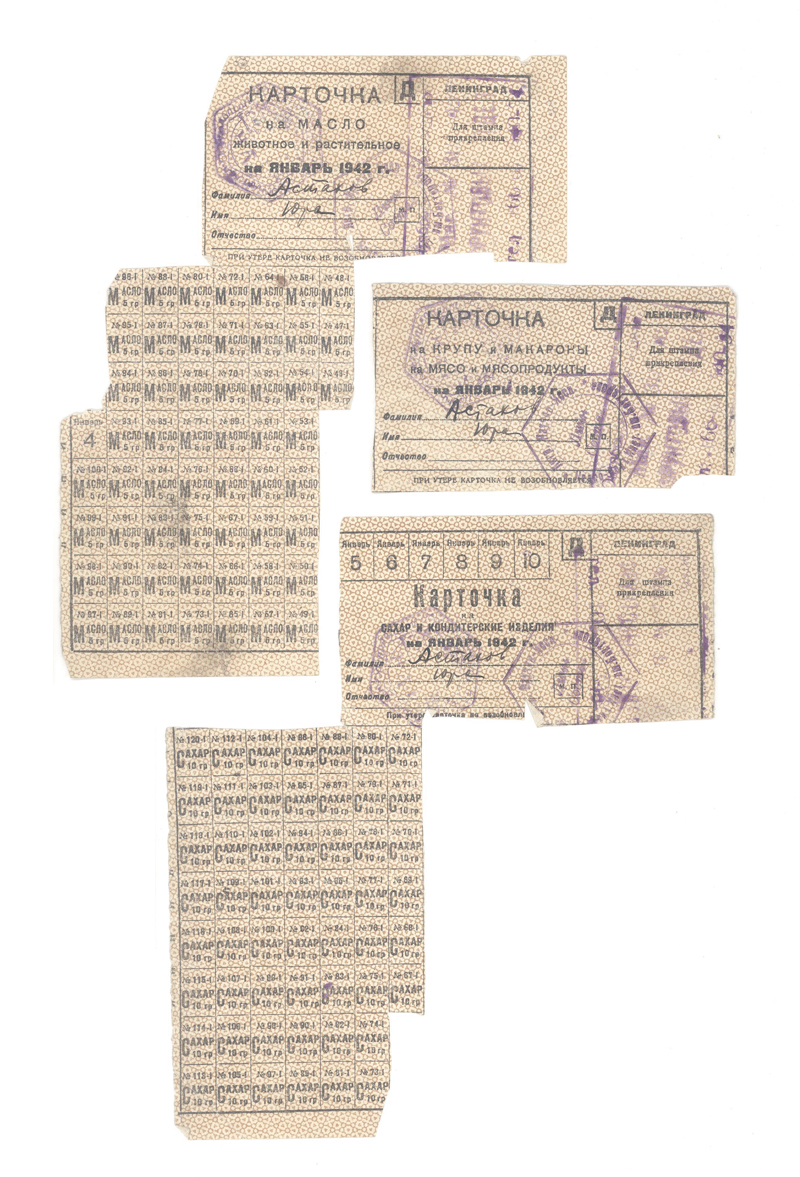

…Юрий Сергеевич неожиданно достает из лежащей рядом книги продуктовые карточки. У меня перехватило дыхание: я никогда не видел «живьем», а тем более не держал в руках этот символ блокадного Ленинграда...***

— Масло 5 граммов, сахар 10 граммов, макароны, мясо… То есть, кроме 125 граммов хлеба, ленинградцам в самые суровые месяцы блокады полагались и другие продукты. Но многие карточки остались неиспользованными.

— Потому что просто не было продуктов.

— У Вас сохранились какие-то вещи с тех времен?

— К счастью, у нас не было крайней необходимости сжигать мебель или книги, поэтому многие вещи, теперь уже реликвии, остались: прихожая, шкафы и некоторые другие предметы, часть вещей сохранилась в квартире моей тети, ее семья живет рядом с нами.

— Ваша семья потеряла многих в блокаду?

— Самые близкие родственники остались живы: отец, мать и я, моя тетя, бабушка, двоюродная сестра, дядя воевал, был ранен, но вернулся домой...

— Если 30-40 лет назад мы изучали ленинградскую трагедию по роману А. Чаковского «Блокада» и по одноименному фильму с участием блестящих актеров, то сегодня публикуются статьи, в которых разоблачается некомпетентность партийной верхушки города, их страх перед принятием самостоятельных и своевременных решений, что приводило к гибели многих тысяч горожан.

— Сегодня у нас на приеме был пациент, который в годы войны хоронил людей на Пискаревском кладбище. За несколько месяцев его отряд похоронил около 380 тысяч человек — потери людей были колоссальными. Сказать, что это результат некомпетентности руководителей города, я не могу. Блокада явилась следствием боевых действий. Партийный руководитель, живущий в городе, где постоянно рвутся снаряды, падают бомбы, где люди умирают прямо на улице, не может оставаться безучастным к происходящему. Некомпетентность всегда была нашим бичом, но сегодня мы живем в период ВОИНСТВУЮЩЕЙ некомпетентности. Я не думаю, что мы можем обвинять в этом людей, переживших все ужасы войны, пусть и несколько в иных условиях существования. Бремя чрезвычайной ответственности за неверные решения, психологическое воздействие со стороны высшего партийного руководства, постоянная угроза жизни, очевидно, влияли на их поступки. Люди просто не решались предпринимать какие-то действия, решать срочные задачи без согласования с Москвой, но они делали все, что можно было сделать в тех условиях. Кировский завод, передовая линия обороны города, выпускал танки. Как можно говорить о некомпетентности руководителей, если им удалось в таких условиях организовать военное производство; работали другие заводы, где у станков стояли дети. Я бы не сказал, что жизнь была пущена на самотек. Город жил, зимой убирали снег на улицах. Не было паники. Я не помню, чтобы мне кто-то говорил о панических настроениях.

— В Москве в октябре 41-го паника была очень серьезная, люди в страхе бежали из города.

— Да, о московской панике много говорят, о ленинградской я не слышал, да и бежать было некуда, город находился в кольце.

— Юрий Сергеевич, где для Вас проходит граница между прошлым и настоящим? Когда черно-белое «кино» становится цветным?

— Очень интересный вопрос… Что считать прошлым… Прошлое может быть связано с твоей личной судьбой, когда жизнь разделена на несколько этапов, с общественно-политическими событиями, с пересмотром своих взглядов. Я не могу сказать, что у меня есть четкая грань между прошлым и настоящим. Мне кажется, слава Богу, что все изменения, которые пережила страна в течение последних десятилетий, не явились результатом жесточайшей революционной ситуации и борьбы, существовавших в 1917 году. У многих людей, переживших эти события, жизнь была разделена на дореволюционную и послереволюционную. По счастью, мы не пережили подобных катаклизмов, хотя на наших глазах произошли серьезные социально-экономические изменения. Если говорить о возможностях в плане работы, о материальных благах, в разные годы они были разными, и опять же я не могу ставить где-то грань. Личная жизнь… школа — завершение одного этапа, затем институт…

— Я знаю, Вы являетесь продолжателем династии врачей.

— Медицинская династия Астаховых началась с моего дедушки, Николая Александровича Астахова. Он родился в Волынской губернии, кстати говоря, тогда не писали в документах «украинец» или «русский», а писали «православный», и этим было сказано все. Он вопреки воле своего отца — купца 1-й гильдии, окончив гимназию с золотой медалью, уехал в Петербург и поступил в Императорскую военно-медицинскую академию на «казенный кошт», т.е. на казенное содержание. В отличие от вольноопределяющихся казеннокоштные студенты должны были такой же срок отслужить в армии. В 1899 году Николай Александрович окончил академию, в 1908-м защитил докторскую диссертацию. Его сокурсниками и друзьями нашей семьи были Владимир Игнатьевич Воячек, известный ЛОР-специалист, Георгий Федорович Ланг, известнейший терапевт. Николай Николаевич Петров был большим другом нашей семьи, и дед умер у него в клинике. Его именем назван Онкологический институт. Николай Александрович Астахов был военным врачом и дослужился до коллежского советника, что соответствовало чину армейского полковника, был приват-доцентом по специальности «стоматология». Он — один из немногих стоматологов того времени с высшим медицинским образованием, заведовал кафедрой в ГИДУВе (сейчас — Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова) с 1920 по 1941 годы, он умер в марте, не дожив немного до начала войны. Мой отец, Сергей Николаевич, окончил в Ленинграде 1-й медицинский институт, был врачом-невропатологом, доцентом. Мама, Валентина Васильевна, окончила 2-й медицинский институт, работала невропатологом, позже стала нейрогистологом, работала и в Военно-медицинской академии, и в нашем институте. Тетя преподавала патофизиологию, я стал врачом, сестра — врач-невропатолог. Сын, Сергей Юрьевич, окончил наш институт, получил диплом с отличием. Поскольку я работал в университете, ему нельзя было оставаться здесь на последипломное образование, и он пошел в клиническую ординатуру в ГИДУВ. Проработав там более 20 лет, вернулся к нам на кафедру уже в профессорском звании. Поэтому никто не может меня обвинить меня в том, что он «вырос» благодаря мне. Я считаю, что из Сергея получился классный специалист, прекрасный офтальмохирург. Кем будут внуки, не знаю, они еще школьники.