Назир Сагдуллаевич, в октябре будущего года исполнится 30 лет, как Вы служите МНТК. Какие задачи Вам, как заместителю директора по научной работе, предстоит решить в ближайшей перспективе?

Главная задача сегодня – обеспечить стратегическое развитие научной деятельности МНТК, ориентируясь на вызовы будущего. Я ‒ сторонник системных решений и вижу МНТК как целостную единую систему, соответственно, стараюсь находить решения исходя из взаимосвязи всех участников процесса. Мы должны одновременно работать в трёх направлениях: развитие фундаментальных исследований, внедрение в практику инновационных технологий и сохранение высокой эффективности клинической работы. В ближайшей перспективе – поиск эффективных решений по сокращению цикла «идея — внедрение». Сегодня мы развиваем эффективную систему управления результатами интеллектуальной деятельности для обеспечения непрерывного процесса коммерциализации технологических разработок. Если говорить о научных проектах в ближайшей перспективе, то это расширение персонализированной офтальмологии, дальнейшая разработка биотехнологических и регенеративных подходов в лечении заболеваний глаз, а также интеграция искусственного интеллекта и цифровых инструментов в диагностику и прогнозирование исходов.

Какая работа ведется по повышению качества оказываемой медицинской помощи? По каким критериям оценивается уровень качества?

«Качество» – ключевое слово в деятельности МНТК. Исторически впервые в системе отечественной медицинской практики в 1990-х годах в МНТК был создан самостоятельный отдел лечебного контроля. Сегодня — это система многоуровневого контроля, включающая стандартизацию базовых хирургических технологий, систему технологического контроля и оценки клинических результатов. Критериями служат анатомо-функциональные параметры, зрительные функции после лечения, сроки реабилитации, удовлетворённость пациентов, а также международные индикаторы. Годами выстроенный алгоритм лечебного контроля позволяет нам находиться в топе лучших мировых клиник.

МНТК «Микрохирургия глаза» на протяжении многих лет поддерживает тесные связи с клиниками КНР. Сотрудничество начиналось с того, что в эту страну отправлялись бригады офтальмологов для обучения китайских коллег передовым хирургическим технологиям. По каким направлениям развивается сотрудничество в настоящий момент?

Начиналось всё романтично: мы ездили целыми бригадами, учили китайских коллег нашим хирургическим методикам, открывали для себя историю, культуру этой страны, некоторые изучали язык… Важным этапом в нашем сотрудничестве был 2006 год, объявленный на государственном уровне «Годом России в Китае». Руководством МНТК совместно с Харбинским медицинским университетом было принято решение организовать первую российско-китайскую офтальмологическую конференцию. Мне, на тот период времени ученому секретарю, было поручено формирование научной программы и взаимодействие с китайскими коллегами. Огромную работу по подготовке и проведению конференции внес заместитель директора по международным связям В.П. Кордаш, человек неуемной энергии и оптимизма. Незнание китайского языка не мешало ему вести долгие беседы с китайскими коллегами, которые традиционно завершались крепкими рукопожатиями и заверениями в дружбе.

Научная программа была сформирована объединенным оргкомитетом в составе ведущих специалистов МНТК, кафедры и глазных клиник Харбинского университета. Успех конференции заложил долгосрочную традицию проведения ежегодных офтальмологических конференций ХМУ с участием наших специалистов, также китайские коллеги регулярно выступают с докладами в рамках научных конференций МНТК…

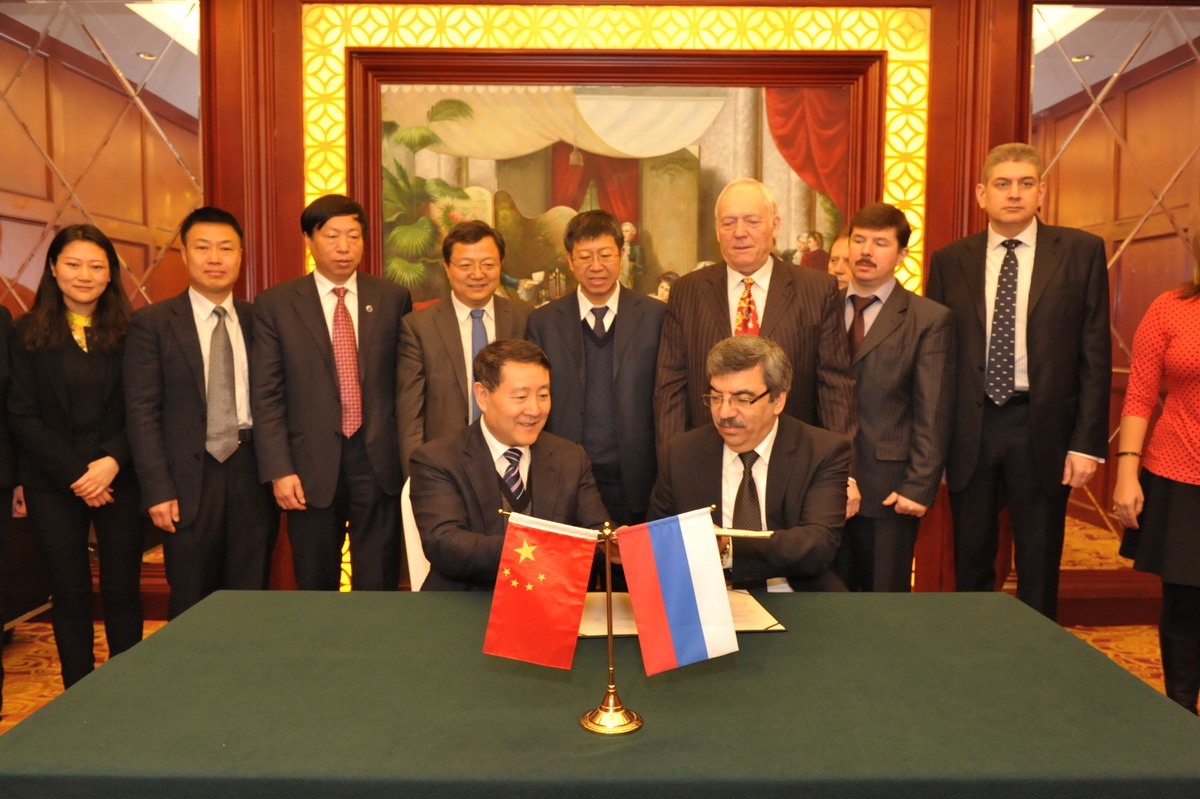

В этот же период был подписано Соглашение о научном, образовательном сотрудничестве между МНТК и ХМУ.

Пандемия Ковида наложила отпечаток на темп нашего очного общения, но последнее время активность возросла. Китайские коллеги демонстрируют большой интерес к МНТК, как центру уникального клинического опыта. Врачи провинции Хейлузян прошли обучение по различным направлениям в системе МНТК, китайские коллеги проявляют большой интерес к таким направлениям как кератопластика, окулопластика, офтальмоонкология.

В 2018 году МНТК «Микрохирургия глаза» получил статус научно-медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Не могли бы Вы на примере конкретной клиники представить результаты «наставничества» МНТК над этим лечебным учреждениям за прошедший период?

Вы правы, с 2018 года мы в качестве НМИЦ стали курировать лечебные учреждения офтальмологического профиля в закрепленных за Центром регионах. Это большая работа, выходящая за рамки формального организационно-методического руководства, которая продолжается и сегодня. В ряде регионов принята разработанная в МНТК программа борьбы с глазными заболеваниями. Хороший пример — взаимодействие с региональными больницами, в частности в Республике Бурятия. Там внедрена модель «сквозного маршрута» пациента: диагностика на месте ‒ дистанционные консультации с экспертами МНТК ‒ сложные операции, проводимые в Иркутском филиале. Работа привела к ощутимым результатам: наметилось снижение числа запущенных стадий глаукомы, существенно вырос объем хирургии катаракты. Таким образом работает реальный механизм выравнивания качества медицинской помощи в регионах. На особом контроле работа с новыми регионами, закрепленными за нами с 2022 года. Помимо организационно-методической работы наш Центр проводит активную выездную лечебно-профилактическую работу на местах, в рамках выстроенной системы маршрутизации пациенты с тяжелой патологией получают качественное лечение в МНТК, других федеральных учреждениях.

Назир Сагдуллаевич, Вы стояли у истоков применения телекоммуникационных технологий в офтальмологии. В 2015 году в качестве основных направлений телемедицины были телемедицинские консультации, образовательная деятельность, проведение организационно-методических мероприятий, направленных на повышение эффективности оказания офтальмологической помощи. Расширилась ли сфера применения телемедицины за 10 прошедших лет?

Безусловно, сфера применения телемедицины расширилась. Сегодня телемедицина становится полновесным инструментом мониторинга: цифровые технологии позволяют вести пациентов, в частности, с глаукомой на амбулаторном этапе, проводить удалённый контроль давления, анализировать изображения глазного дна с помощью искусственного интеллекта. Это уже не вспомогательный, а самостоятельный инструмент помощи. В систему телемедицинских консультаций интегрируются алгоритмы помощи принятия врачебных решений. Анализ структуры и характера запросов по ТМК дает нам дополнительную возможность тестировать и выявлять узкие места в организации офтальмологической службы того или иного региона. География ТМК охватывает практически все регионы России. С гордостью за нашу систему хочу сказать, что МНТК находится в числе лидеров по количеству телемедицинских консультаций в системе здравоохранения, ежегодно мы проводим более тысячи ТМК.

Готовясь к беседе с Вами, на сайте МНТК прочитал: «Система МНТК «Микрохирургия глаза» является источником и проводником современной офтальмологической культуры». Прокомментируйте, пожалуйста, какой смысл вкладывается в понятие «современная офтальмологическая культура».

Буквально ответ на Ваш вопрос выглядит так: «В стенах МНТК рождаются и валидируются новые методики диагностики и лечения, создаются клинические стандарты и технологические подходы. Далее – через филиалы, учебные программы и регламенты эти наработки транслируется в повседневную практику в профессиональное сообщество». В широком смысле современная офтальмологическая культура — это умение соединять научные открытия с клинической эффективностью, принятие решений на основе доказательной медицины, ответственность перед каждым пациентом, тесная научная коллаборация. Поэтому, говоря о развитии современной офтальмологической культуры, следует рассматривать работу всех ведущих научных и клинических центров, институтов, кафедр и клиник.

Вы являетесь инициатором и организатором конференции «Лечение глаукомы: инновационный вектор». Причины, побудившие Вас проводить ежегодные глаукомные конференции, вполне понятны. В чем, на Ваш взгляд, заключаются преимущества монотематических научных конференций по сравнению с мультитематическими мероприятиями? Или наоборот?

В 2016 г. на конгрессе Американского глаукомного общества были впервые представлены впечатляющие результаты применения нового метода лазерного лечения глаукомы — микроимпульсной циклофотокоагуляции (мЦФК) с использованием оригинального наконечника и большой линейки аппаратных настроек. В тот период метод не был зарегистрирован в России. В качестве куратора научно-клинического направления по глаукоме Института я взял на себя задачу изучения вопроса возможности регистрации методики. Опуская детали, скажу лишь, что в течение года прибор был зарегистрирован, мы стали с ним работать, и очень скоро были получены клинические результаты, показавшие высокую перспективность метода. И в общем-то конференция, по сути, была посвящена этой технологии, наша задача заключалась в желании привлечь внимание коллег, продемонстрировать ее возможности и перспективы. С задачей мы справились, нам удалось создать драйв, я бы сказал высокий накал общения. Инициатива регулярного формата конференции исходила от самих участников. И мы ежегодно стали проводить глаукомную конференцию, значительно расширив ее научную программу. Вы знаете, внедрение мЦФК ‒ яркий пример воплощения в жизнь девиза С.Н. Федорова, ставшего идеологией МНТК: «Внедрять все самое прогрессивное и передовое, формировать технологии, и далее ‒‒ транслировать инновации в другие учреждения». Возвращаясь к Вашему предыдущему вопросу, это также является элементом офтальмологической культуры.

Страницы: 1 2