Докладчик остановился на важных открытиях в понимании оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ), показав, что одной из существенных причин его затруднения является повышение жесткости эндотелия шлеммова канала. Лечение этого феномена при помощи ингибиторов Rhо-киназ — важнейший прорыв в местном медикаментозном лечении глаукомы, который ожидает нас в ближайшем будущем (препарат этой группы Rhopressa будет доступен в США уже в марте 2018 г.).

Доклад профессора К. Тама (C. Tham)

Профессор Бэргойн внес большой вклад в разработку новых технологий визуализации зрительного нерва, в частности — расчетов самого тонкого места в невральном ободке ДЗН. Он показал, насколько важно учитывать локализацию места открытия мембраны Бруха для правильного понимания топографии границ ДЗН.

С большим интересом был воспринят доклад руководителя глазной клиники Китайского университета Гонконга, президента Тихоокеанской Академии офтальмологии, профессора Клемента Тама, который осветил основные алгоритмы лечения ПЗУГ. Автор остановился на дифференциальной диагностике первичного закрытого угла и самой ПЗУГ, подчеркнув разную тактику ведениях этих больных. Он обратил внимание докторов на важность понимания механизмов развития ПЗУГ, которые могут быть весьма различны: от плоской радужки до увеличения размеров хрусталика, а также их возможного сочетания. Только понимание этих механизмов позволит правильно понять, когда следует удалять хрусталик, когда можно ограничиться иридотомией, а когда возникает необходимость в антиглаукомном вмешательстве.

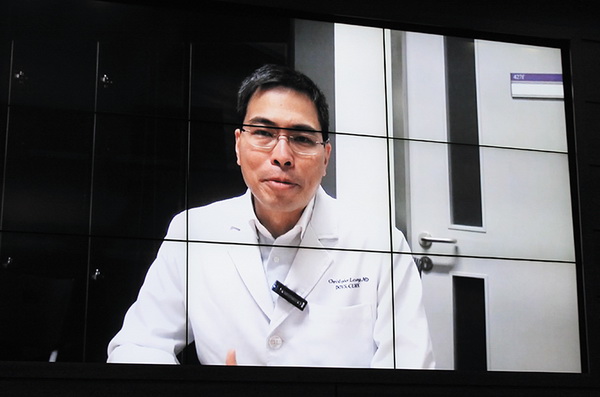

Телемост с Гонконгом. Докладчик — профессор К. Лен (K. Leung)

В докладе о перспективах медикаментозного и лазерного лечения глаукомы профессор Н.И. Курышева кратко осветила историю вопроса, подчеркнув, что местное медикаментозное лечение глаукомы насчитывает более 150 лет. Однако, несмотря на прорывные моменты (появление бета-блокаторов и аналогов простагландинов, а также фиксированных комбинаций), сейчас ожидается новый переломный момент, связанный с появлением принципиально новых групп препаратов, действие которых будет направлено, прежде всего, на активизацию переднего пути оттока ВГЖ. Докладчик рассказала о роли оксида азота в улучшении трабекулярного оттока, об ингибиторах Rhо-киназ, улучшающих проницаемость трабекул и шлеммова канала, об активаторах аденозиновых рецепторов, роль которых сводится к «очищению» юкстаканаликулярной части дренажной зоны от экстраклеточного матрикса, о роли матриксных металлопротеиназ и факторов роста нерва, а также о других перспективных направлениях.

В телемостах участвовали офтальмологи Астрахани, Воронежа, Санкт-Петербурга

Во второй части доклада профессор Н.И. Курышева остановилась на перспективах лазерного лечения глаукомы, рассказав о новой роли СЛТ как возможной стартовой терапии глаукомы и о новаторских разработках: микроимпульсной трабекулопластике, микроимпульсной циклофотокоагуляции и ультразвуковой циклодеструкции.

Большой интерес слушателей вызвал доклад профессора Б.Э. Малюгина, который рассказал о новых микроинвазивных вмешательствах при глаукоме, подчеркнув их безопасность, но также важность правильного определения показаний к их применению. Доклад профессора Малюгина был насыщен видео-презентациями, что сделало его особенно наглядным и понятным. Несмотря на то что подобные технологии еще не применяются в нашей стране, докторов заинтересовало место данных вмешательств в будущем хирургическом лечении глаукомы. Отвечая на вопросы докторов из регионов в ходе телемоста, профессор Б.Э. Малюгин объяснил, что данные вмешательства возможны только на открытом угле передней камеры, причем при сохранении оттока ВГЖ на уровне стенки склерального синуса и эписклеральных вен. По этой причине возникает необходимость проведения дополнительных исследований, направленных на то, как именно это определить. С этой целью, например, предложено использовать ОКТ-ангиографию переднего отрезка глаза, что делает проведение данных операций еще более дорогим. Однако недооценка показаний/противопоказаний может привести к тому, что микроинвазивная хирургия глаукомы (МИГ) так и останется «микроэффективной», как ее теперь нередко называют.

Профессор В.Н. Трубилин, профессор Н.И. Курышева, профессор С. Мильер, профессор Б.Э. Малюгин

Логичным завершением этой дискуссии стал заключительный доклад профессора Мильера. Он рассказал о современных трендах в хирургии глаукомы, остановившись на истории этой хирургии в целом. По мнению профессора Мильера, важным аспектом является то, какая операция была сделана первой и как она была выполнена. Он подчерк-нул, что максимальная эффективность первой процедуры важна на все последующие годы. Докладчик привел результаты многоцентровых исследований, показавших неоспоримое преимущество классической синустрабекулэктомии с применением цитостатиков над всеми прочими вмешательствами. В последующей дискуссии профессор Мильер ответил на вопросы, касающиеся стратегии и тактики в конкретных клинических ситуациях.

В завершение симпозиума профессор Н.И. Курышева ответила на вопросы докторов, участвовавших в работе симпозиума в режиме on-line. Эти вопросы/ответы, как и трансляция самого симпозиума, доступны на сайте www.icglaucoma.org.

Репортаж подготовила профессор Н.И. Курышева

Фото Сергея Тумара