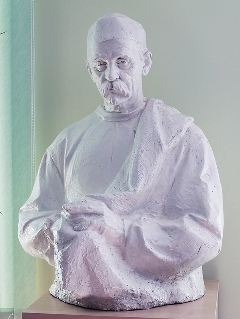

Бюст П.И. Чистякова

О новых возможностях раннего скрининга, диспансерного наблюдения и патогенетически ориентированного лечения пациентов с глаукомой рассказала Т.Н. Малишевская (Тюмень).

Доктор медицинских наук В.П. Николаенко (Санкт-Петербург) подробно остановился на факторах, влияющих на успех гипотензивных операций. Длительное применение местных антиглаукомных препаратов приводит к развитию синдрома «сухого глаза», аллергическому и воспалительному ответу глазной поверхности. Хроническое воспаление ведет к субконъюнктивальному фиброзу и рубцеванию. Это приводит к увеличению частоты неудач хирургического лечения. В частности, длительное применение препаратов для лечения глаукомы снижает вероятность успеха синустрабекулэктомии. Причина — в индуцированном основным веществом субклиническом воспалении конъюнктивы, которое способствует фиброзу и рубцеванию субконъюнктивальных тканей, а также теноновой капсулы и приводит к несостоятельности фильтрационной подушки. Накоплены достоверные данные о том, что бензалкония хлорид отчасти ответственен за этот эффект. Таким образом, для сокращения воспаления следует применять перед операцией глазные капли без консерванта.

Доклад «Первичная глаукома и коморбидная сосудистая патология» представил

Н.А. Собянин (Пермь). По мнению автора, сочетанная коморбидная сердечно-сосудистая патология требует многокомпонентной антиангинальной и антигипертензивной терапии, которая способствует более эффективному снижению ВГД, сохранности зрительных функций и замедлению темпов стадийного прогрессирования ПОУГ.

О возможностях транспальпебральной тонометрии в заключение первого заседания доложила Е.И. Морозова (Рязань).

Второе заседание началось с доклада профессора В.Н. Трубилина (Москва) «Современные хирургические технологии снижения ВГД при глаукоме». Докладчик представил различные виды трубчатых имплантатов, подробно описал их преимущества и недостатки. По мнению докладчика, многообразие методов хирургического снижения ВГД свидетельствует об отсутствии универсальных методик и только патогенетически обоснованный подход к хирургическому лечению глаукомы позволяет достичь нужного эффекта и избежать при этом серьезных осложнений.

Профессор В.Ф. Экгардт (Челябинск), на основании сравнения ближайших и отдаленных результатов НГСЭ и Ex-PRESS мини шунтирования у больных с ПОУГ пришел к выводу о преимуществе мини-шунта. Оно заключается в длительности сохранения гипотензивного эффекта, а также в стабилизации глаукомного процесса и сохранении зрительных функций. Профессор В.У. Галимова (Уфа) выступила с докладом «Трансплантационная технология «Аллоплант» в хирургии глаукомы». Доктор медицинских наук Д.И. Иванов (Екатеринбург) поделился опытом применения техники трабекулотомии ab interno и комплекса послеоперационного консервативного лечения пациентов, разработанных в Екатеринбургском центре «Микрохирургия глаза». По мнению автора доклада, представленные методы малоинвазивны, патогенетически обоснованы, технически несложны, экономичны, обладают высоким функциональным результатом и стойким гипотензивным эффектом О современных подходах повышения эффективности медикаментозного лечения глаукомы доложил С.Ю. Петров (Москва), о новых возможностях применения нутрицевтиков в терапии глаукомы рассказал С.Ю. Голубев (Москва).

В заключительном докладе доктор Д.В. Перегудов (Пермь) представил клинический опыт факоэмульсификации катаракты с имплантацией торической ИОЛ у пациентов с оперированной глаукомой.

Подводя итог работе симпозиума, профессор В.Н. Трубилин, профессор В.У. Галимова, профессор Е.И. Волик дали высокую оценку конференции, поздравили организаторов с успешным ее завершением.

Доцент А.В. Другов рассказывет об истории кафедры офтальмологии

В течение первого дня гости имели возможность посетить офтальмологические отделения Пермской краевой клинической больницы, познакомиться с работой кафедры офтальмологии ПМГУ им. акад. Е.А. Вагнера, услышать интересный рассказ об истории кафедры. Профессор В.В. Чирковский, профессор П.И. Чистяков, чье имя с 1960 г. носит клиника, Е.П. Серебренникова, одна из первых российских женщин-офтальмологов, профессор И.Г. Ершкович, ученик и соратник В.П. Филатова, профессор Ю.Е. Горячев внесли весомый вклад в развитие отечественной офтальмологической науки.

| Чистяков Павел Иванович (15.08.1867 – 20.09.1959)Заслуженный деятель науки РСФСР Родился 15 августа 1867 г., в селе Кома Минусинского уезда Енисейской губернии. В 1902 г. с отличием окончил Томский университет. В 1909 г. защитил докторскую диссертацию «О хирургическом лечении трахомы» и работал в течение 10 лет приват-доцентом Томского университета. С 1903 г. работал в клинике при Томском университете. В 1910 и 1914 гг. стажировался в Германии, Швейцарии, Австрии. В 1920 г. П.В. Чистякову присвоено ученое звание «профессор». С 1923 г. до конца жизни — руководитель клиники офтальмологии и заведующий кафедрой глазных болезней Пермского медицинского института. Основное внимание в работе посвятил борьбе с трахомой, проблемам глазного травматизма. Выполнил более 40 тыс. операций, почти 10 тыс. больных вернул зрение. Профессор П.И. Чистяков подготовил 4 доктора и 11 кандидатов наук. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Заслуженный деятель науки РСФСР (1943). П.И. Чистяков трижды избирался депутатом Пермского горсовета. Глазная клиника Пермского медицинского института носит его имя с 1960 г. |

Особое впечатление на гостей произвела лаборатория индивидуального глазного протезирования. Сотрудники лаборатории — мастера высочайшего класса, способные творить настоящие чудеса. Они сумели вернуть радость жизни тысячам пациентов.

Едва ли не самой знаменитой достопримечательностью города Перми является гимназия № 11 им. С.П. Дягилева, расположенная в доме, на протяжении трех десятилетий принадлежавшем большой и дружной семье Дягилевых. Здесь С.П. Дягилев провел свои детские и юношеские годы. В доме, названном современниками «Пермскими Афинами», по четвергам собиралась городская интеллигенция. Здесь музицировали, пели, разыгрывали домашние спектакли. Духовная атмосфера дома, культ страстного поклонения перед искусством способствовали формированию творческой личности Сергея Дягилева — будущего русского театрального и художественного деятеля, реформатора театра, организатора содружества молодых художников «Мир искусства», триумфальных «Русских сезонов» в Париже и антрепризы «Русский балет Дягилева». Музей, составляющий с гимназией единый комплекс, располагает уникальными коллекциями.

В его собрании представлены документальные материалы и фотографии пермского периода семьи Дягилевых, предметы усадебного быта из летних имений Дягилевых в Пермской губернии.

Снимок на память

Посещение этого единственного в своем роде учебного заведения в России надолго останется в памяти.

Вечером гости имели удовольствие посетить Дом актера Пермского отделения Союза театральных деятелей России, где молодые талантливые актеры Анастасия Баяндина и Рамазан Шахбанов представили спектакль «Дама с собачкой», поставленный по рассказу А.П. Чехова.

Участники и гости были единодушны в высокой оценке как научной, так и культурной части конференции.

Материал подготовил Сергей Тумар

Фото Сергея Тумара

Страницы: 1 2