В рамках «живой хирургии» Г.Е. Столяренко выполнил операцию пациенту с ранее оперированным (в 2011 году) макулярным разрывом диаметром более 800 мкм с использованием методики аутотрансплантации ВПМ с последующим тампонированием витреальной полости силиконовым маслом. Сложность лечения таких пациентов заключается в том, что сопоставить края разрыва практически невозможно из-за ригидности сетчатки, а закрыть разрыв методикой «перевернутого лоскута» невозможно, так как ВПМ вокруг разрыва удалена во время предшествующей операции. Однако Георгий Евгеньевич смог и мобилизовать сетчатку, и выкроить лоскут ВПМ, который он перенес на разрыв. После чего необходимо было решить важную задачу — не потерять этот лоскут (полученный с большим трудом), для этого Г.Е. Столяренко использовал перфторорганическое соединение (ПФОС), которое было заменено на силиконовое масло.

Д.м.н. В.Н. Казайкин (Екатеринбург) в операционной

Д.В. Петрачков (ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского», Самара) в своем дискуссионном интерактивном докладе рассказал о редком осложнении витреоретинальной хирургии — затекании перфторорганического соединения (ПФОС) под макулярную зону сетчатки. Автор представил клинический случай и поставил перед аудиторией вопрос о тактике проведения операции в данной ситуации. Посредством интерактивного голосования предпочтение было отдано «прямому» удалению ПФОС через ретинопунктуру, хирург поступил таким же образом, однако интрига заключалась в том, что капля ПФОС разделилась и небольшая его часть осталась под фовеолой. Поэтому потребовалось смещение капли ПФОС из-под макулярной области сетчатки при помощи субретинального введения сбалансированного физиологического раствора (здесь мнения автора и зала разошлись: аудитория проголосовала за механическое смещение капли ПФОС). Автор акцентировал внимание на принципиально важном моменте — удалении внутренней пограничной мембраны (ВПМ) сетчатки в зоне субретинальной инъекции.

В рамках «живой хирургии» Денис Валериевич показал лечение ламеллярного макулярного разрыва. Для этого он использовал описанную Д.О. Шкворченко методику удаления ВПМ от периферии к центру, что уменьшает вероятность увеличения разрыва при проведении хирургических манипуляций. Кроме того, хирург оставил небольшой «пенек» комплекса ВПМ и эпиретинального фиброза вокруг ламеллярного разрыва, этот прием также позволяет уменьшить вероятность увеличения разрыва.

К.м.н. О.Е. Ильюхин (Москва) в операционной

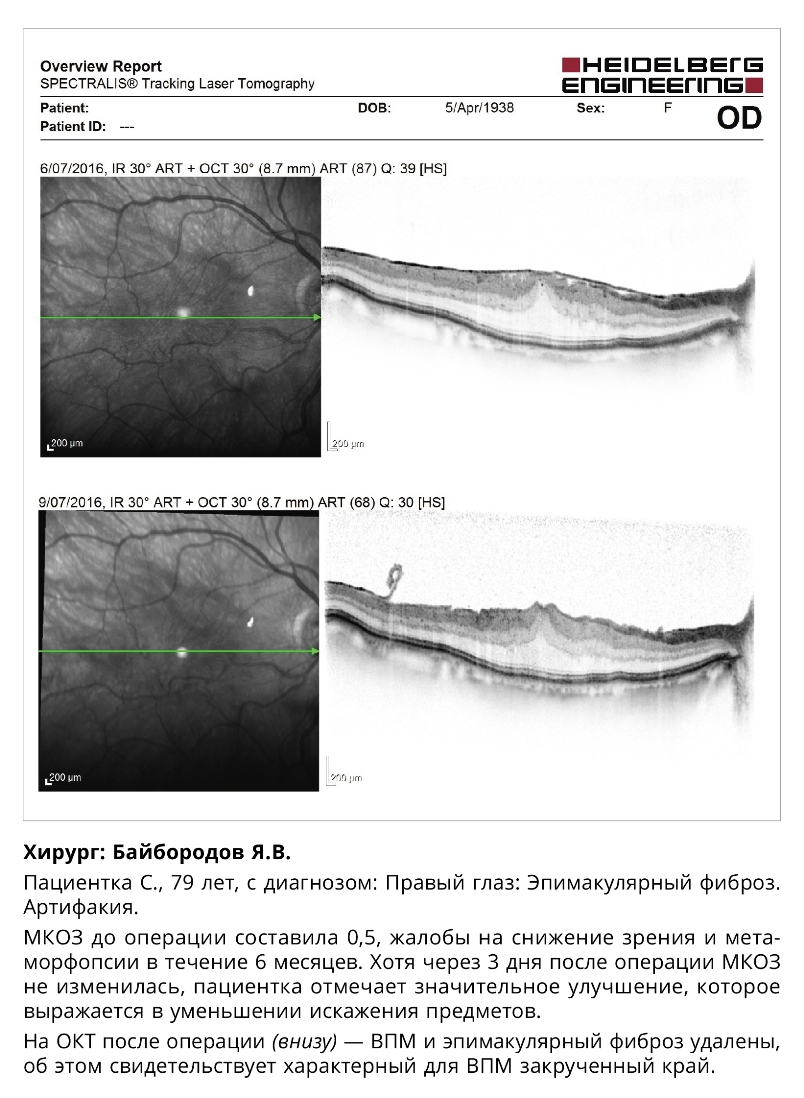

Я.В. Байбородов (ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», Санкт-Петербург) представил два доклада: рассказал об эволюции анти-VEGF терапии, а также описал клинический случай хирургии рецидива отслойки сетчатки с использованием ретинотомии. Проблема рецидивов регматогенной отслойки сетчатки является актуальной, и в настоящее время нет единого взгляда на эту проблему, участники конференции активно включились в обсуждение и рассказали о своих подходах к лечению выше указанной патологии.

В рамках «живой хирургии» Я.В. Байбородов прооперировал двух пациентов: случай свежей регматогенной отслойки сетчатки и удаление макулярного фиброза без окрашивания мембран. В первом случае выполнялась стандартная задняя витрэктомия с расправлением сетчатки ПФОС с эндолазеркоагуляцией и заменой ПФОС на газовоздушную смесь, во втором случае Ярослав Владимирович успешно удалил эпимакулярный фиброз и ВПМ (что подтверждено данными ОКТ, выполненной на следующий день) по разработанной им методике без применения витрэктомии и без красителей.

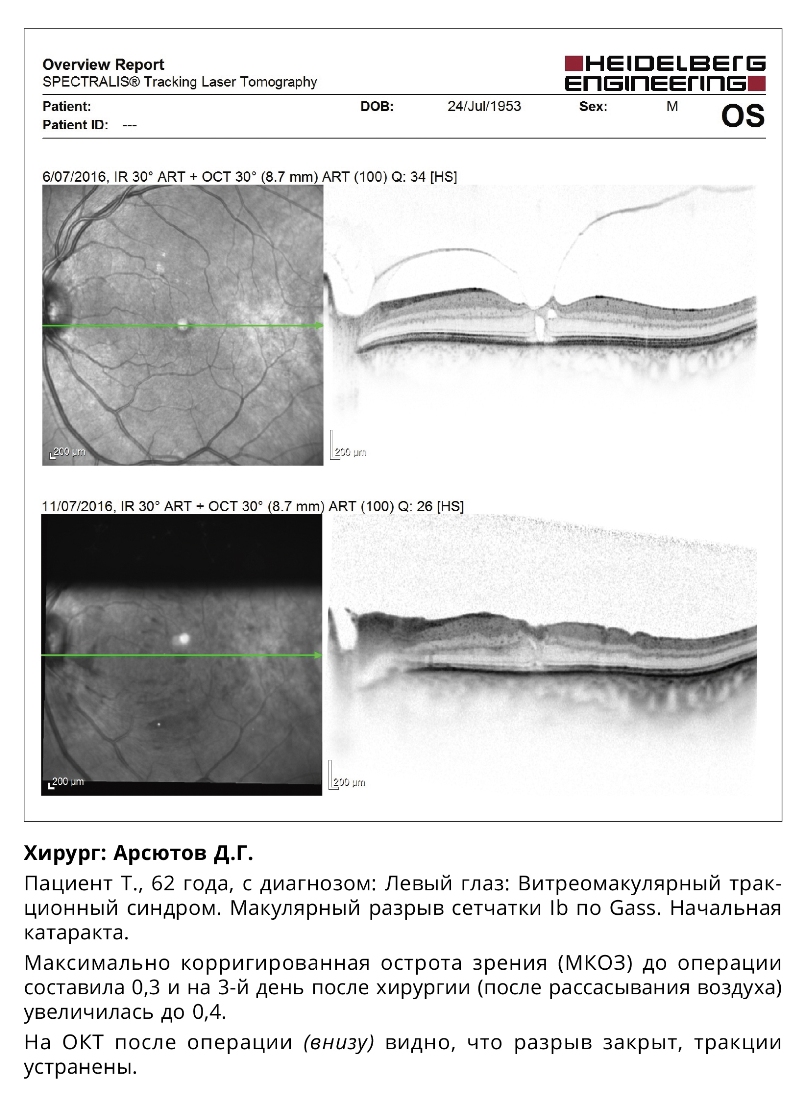

Д.Г. Арсютов (БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» МЗ Чувашии, Чебоксары) представил дискуссионный интерактивный видео-доклад «Витреомакулярный тракционный синдром с неполным макулярным разрывом». Аудитория согласилась с автором, что в настоящее время наиболее оптимальным подходом для лечения патологии витреомакулярного интерфейса является 27G-щадящая хирургия с тампонадой витреальной полости воздухом. В докладе Дмитрий Геннадьевич показал несколько клинических случаев и дал возможность аудитории выбрать свой вариант ответа, после чего продемонстрировал вариант, который выбрал хирург, и результаты операции.

В рамках «живой хирургии» Дмитрий Геннадьевич успешно прооперировал скрытый макулярный разрыв (стадия Ib по Gass).

В ходе операции была диагностирована плотная фиксация ВПМ к сетчатке, что потребовало от хирурга демонстрации отличных навыков хирургии.

В.В. Казайкин (АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», Екатеринбург) продемонстрировал бимануальную технику хирургии у пациента с пролиферативной диабетической ретинопатией. Виктор Николаевич был идеально точен и показал высокий стандарт лечения патологии сетчатки и макулярной области при диабетической ретинопатии. Доклад В.В. Казайкина также был посвящен диабетической патологии и комплексному подходу к лечению таких осложненных ее форм, как макулярный отек и фиброваскулярные пролиферации. Виктор Николаевич «по полочкам» разложил все возможные проблемы витреоретинального хирурга при лечении данной патологии.

К.Н. Руссков (ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского», Самара) впервые в стенах больницы им. Т.И. Ерошевского выступил с дискуссионным интерактивным 3D-видеодокладом «Удаление внутриглазных инородных тел (ВГИТ)». Константин Николаевич представил клинический случай проникающего ранения с ВГИТ. После интерактивного голосования К.Н. Руссков показал 3D-видео, где продемонстрировал свой вариант решения проблемы. Он выполнил фако-эмульсификацию катаракты и заднюю витрэктомию, при помощи магнита 19G поднял ВГИТ, затем через тоннельный разрез роговицы и задний капсулорексис удалил ВГИТ при помощи пинцета-«кошки» и имплантировал ИОЛ. Доклад вызвал оживленную дискуссию, в ходе которой выступали как сторонники проверенных, надежных и вместе с тем более простых методик, таких как диасклеральное удаление инородных тел, так и те, кто предпочитает более современные и высокотехнологичные способы удаления ВГИТ с использованием технологий вит-реоретинальной хирургии.