Ю.И. Рожко

Гомель, Республика Беларусь

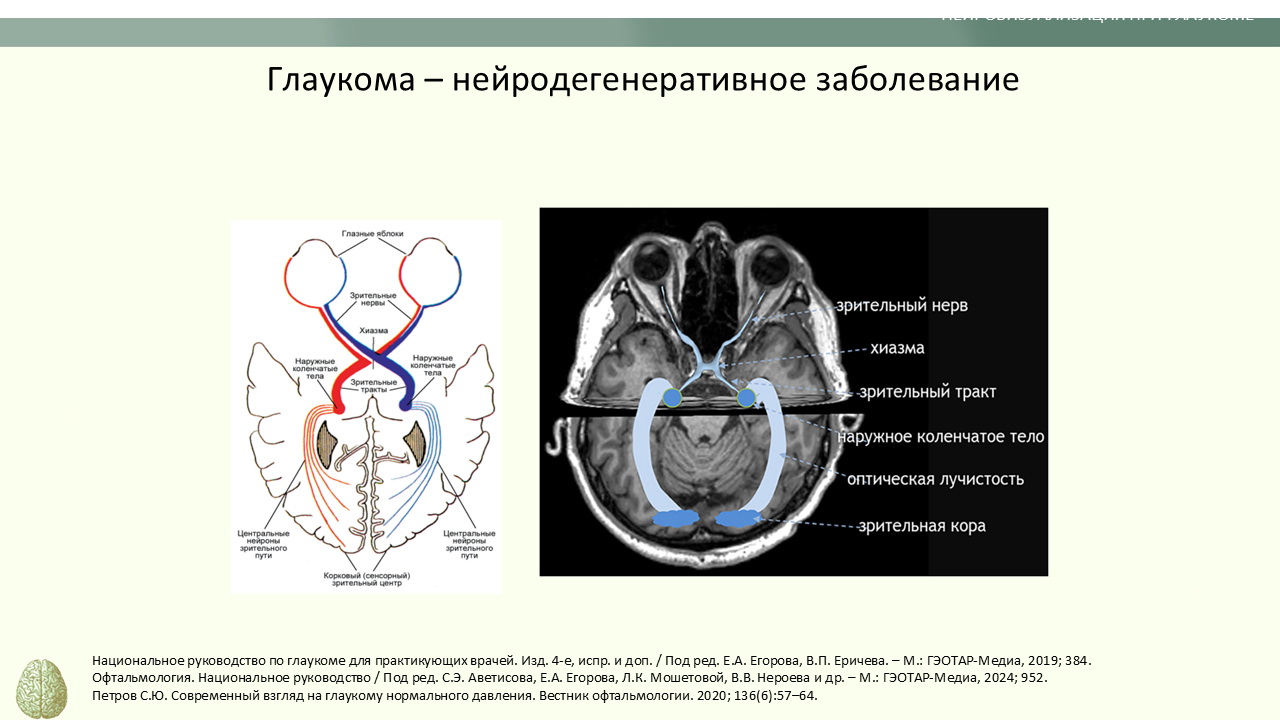

Глаукома является мультифакторным нейродегенеративным заболеванием глаз и головного мозга (рис. 1).

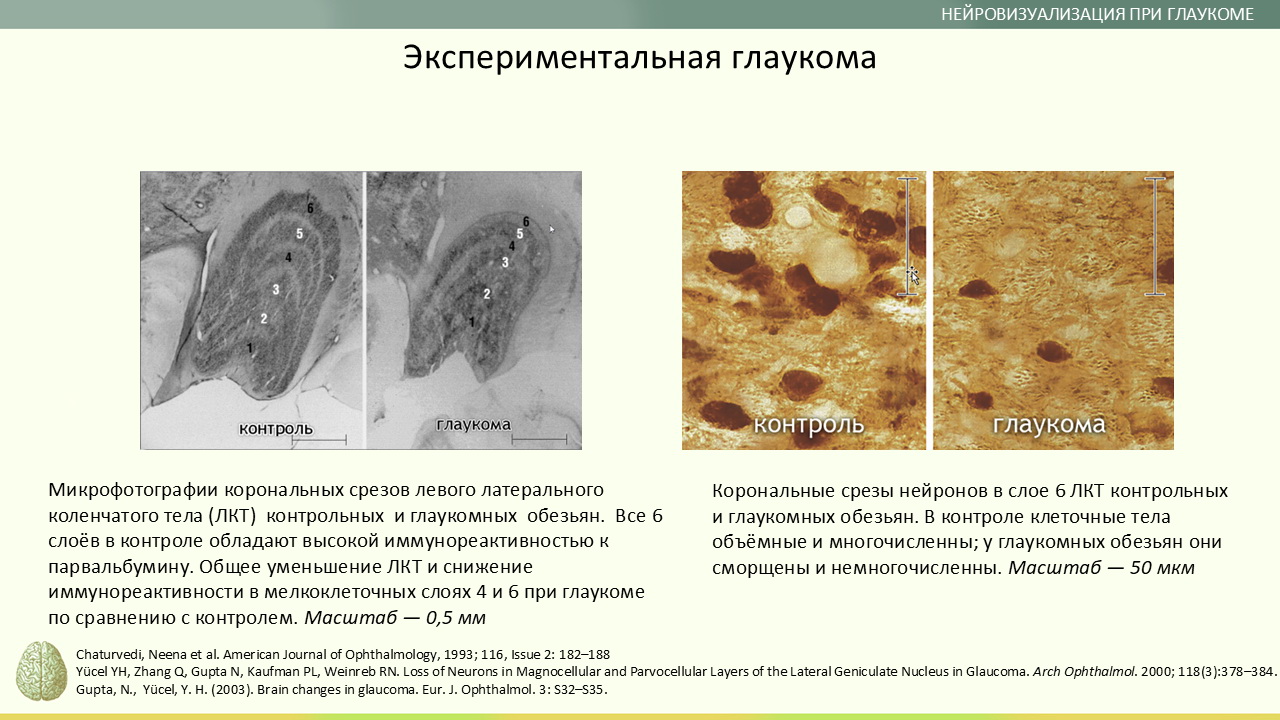

Исследования дегенерации головного мозга первоначально основывались на экспериментах, проведенных на обезьянах, у которых была индуцирована глаукома. При микроскопии исследователями была выявлена дегенерация латеральных коленчатых тел (ЛКТ) и первичной зрительной коры в ответ на повышение внутриглазного давления и повреждение зрительного нерва (рис. 2).

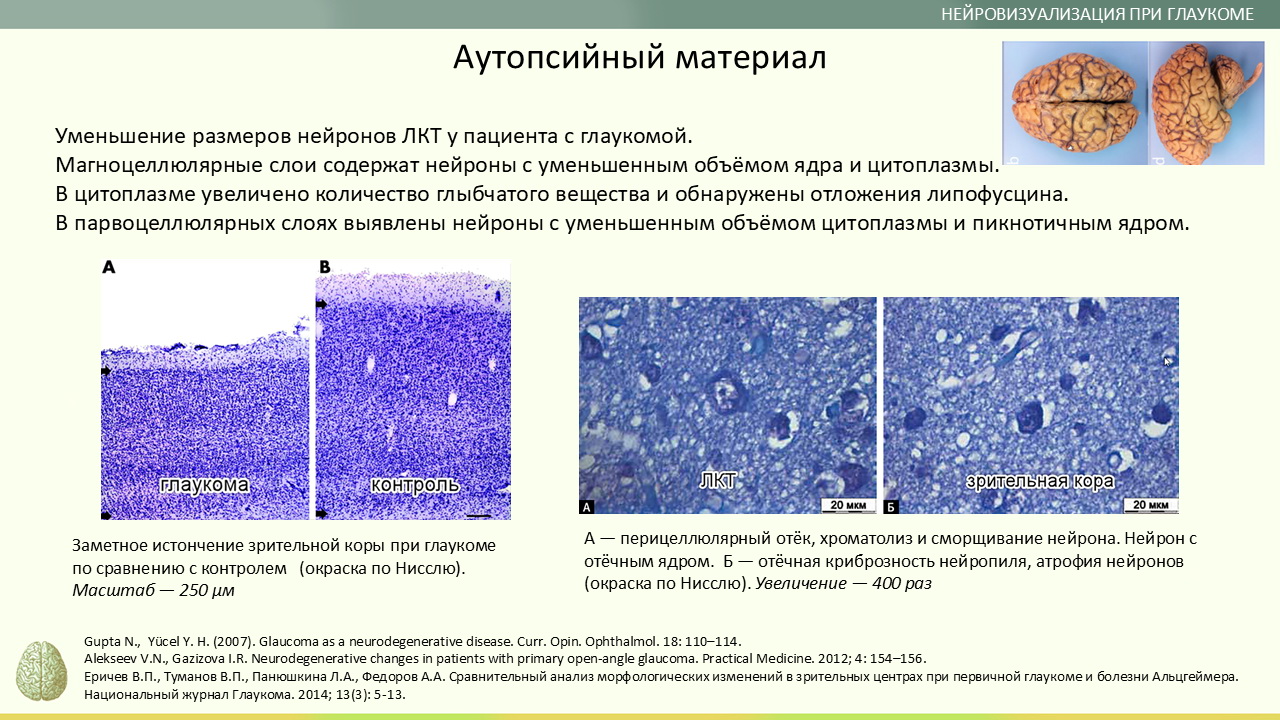

Эти данные были подтверждены результатами посмертных исследований на людях, в которых сообщалось о значительной нейродегенерации зрительного нерва, ЛКТ и зрительной коры у пациентов с глаукомой (рис. 3).

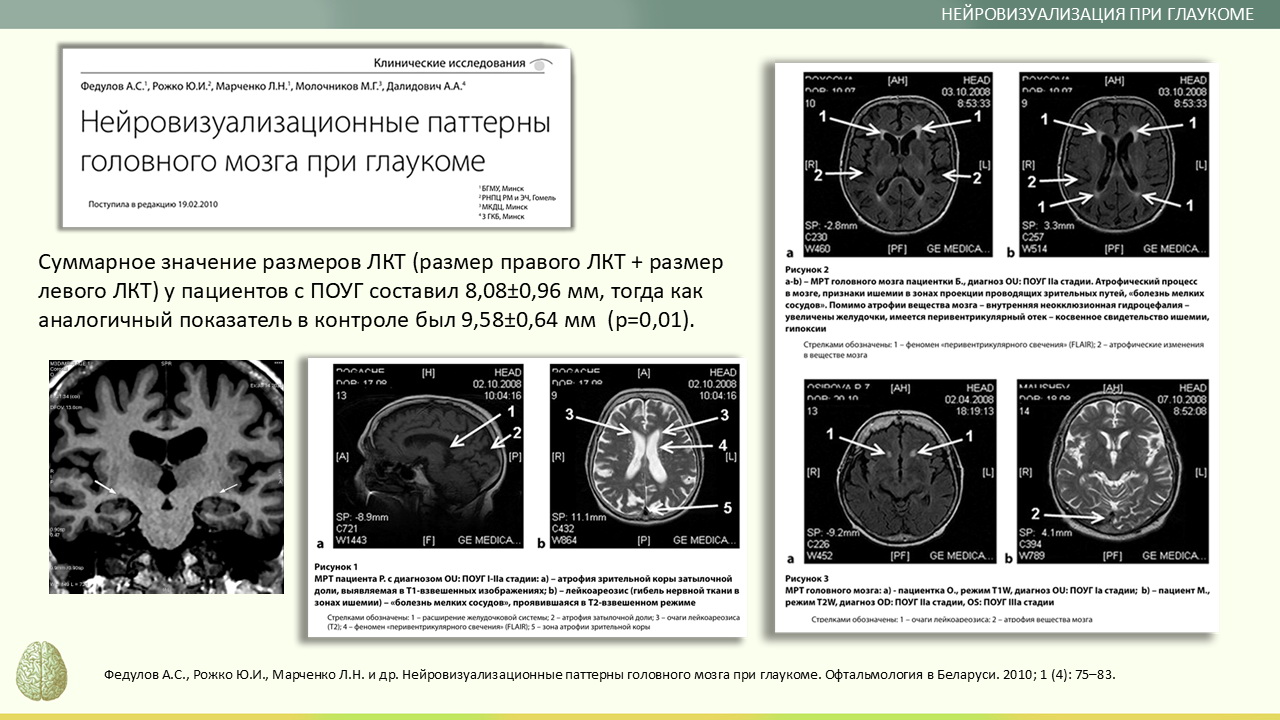

Появление неинвазивных методов визуализации головного мозга привело к быстрому росту количества исследований, направленных на изучение повреждения мозга у пациентов с глаукомой. В свое время мы были в числе пионеров по исследованию головного мозга при глаукоме. Анализ данных МРТ (рис. 4) позволил выявить расширение боковых желудочков головного мозга от легкой до умеренной степени выраженности, углубление борозд конвексиальной поверхности мозга, наличие мелких гиперинтенсивных очагов в белом веществе головного мозга, феномен перивентрикулярного «свечения» головного мозга, что свидетельствовало о наличии неспецифических патоморфологических паттернов, которые были представлены снижением плотности вещества мозга, признаками ишемического поражения и уменьшением объема белого вещества головного мозга, участвующего в зрительном восприятии. Значение размеров ЛКТ у пациентов с глаукомой было меньше на 16,6%, что указывало на наличие в них нейродегенеративного процесса. На сегодняшний день данное исследование остается самым «масштабным» по количеству пациентов с глаукомой, которым проведено изучение нейровизуализационных паттернов тем или иным методом.

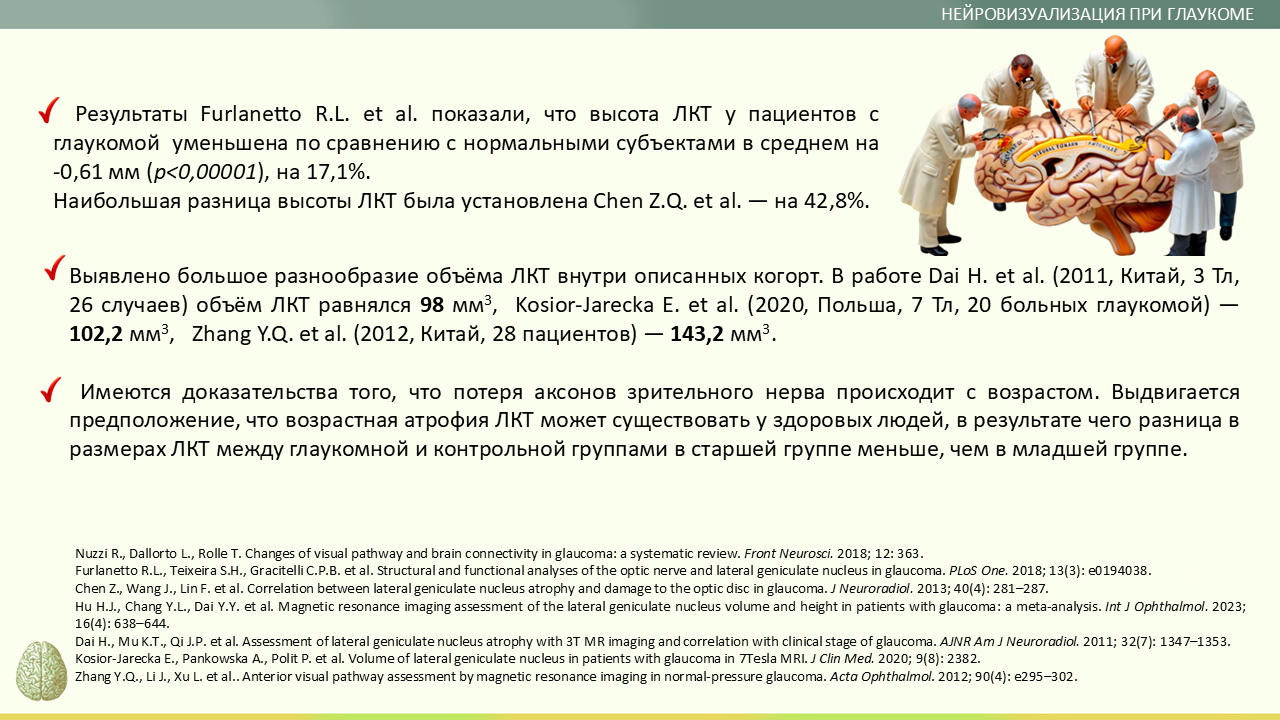

Более поздние исследования повторили наши выводы (рис. 5). Результаты, полученные итальянскими коллегами, созвучны: высота ЛКТ была уменьшена при глаукоме по сравнению с нормальными субъектами на 17%. Наибольшая разница высоты ЛКТ была установлена Chen Z.Q. et al. – 42,8%.

Выявлено большое разнообразие объема ЛКТ внутри описанных когорт. Поскольку объем ЛКТ уменьшается с прогрессированием глаукомы, его можно рассматривать как показатель тяжести заболевания. Унифицировать его глобально, однако, на сегодняшний день вряд ли возможно из-за документированной гетерогенности в отчетах.

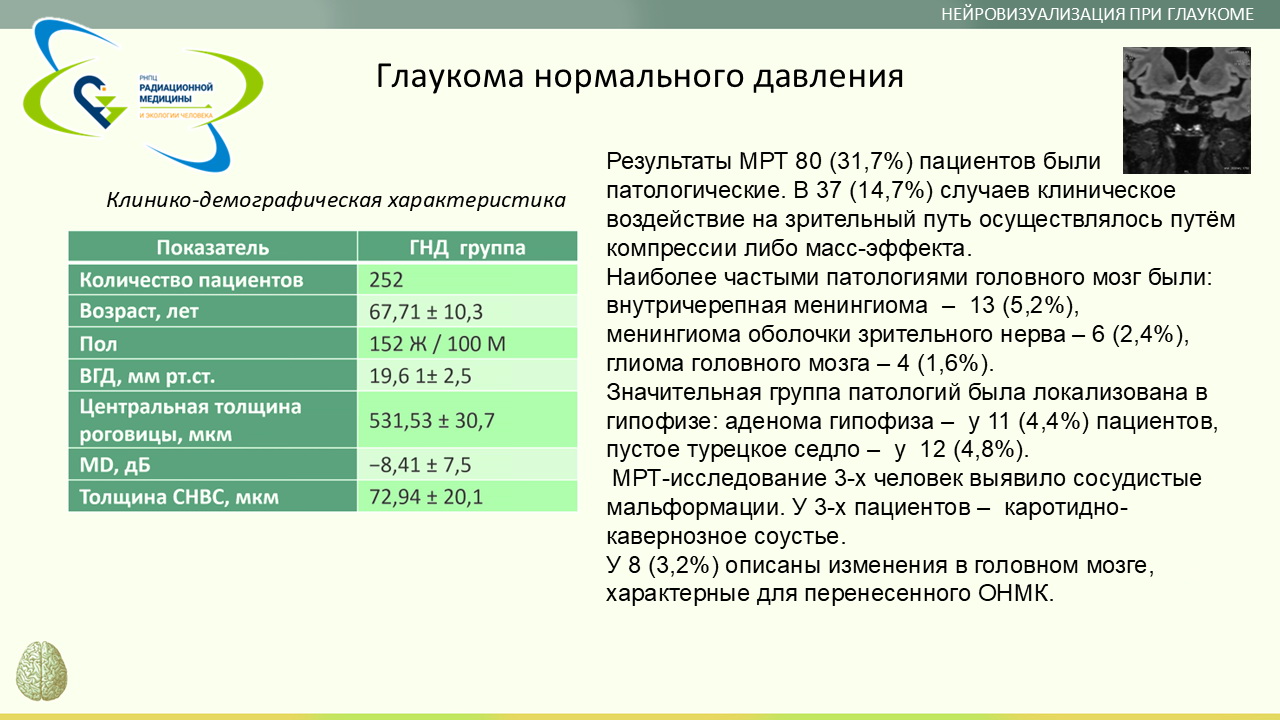

В нашем консультативном глаукомном кабинете республиканского уровня выполнение МРТ внесено в протокол обследования и выполняется рутинно при наличии показаний. Ретроспективно из электронной базы выделили больных, у которых первоначальным диагнозом была глаукома нормального давления. За 15 лет набралось 252 человека, их клинико-демографическая характеристика приведена в таблице на рис. 6.

МРТ 80 (32%) пациентов были расценены как патологические, в 15% случаев клиническое воздействие на зрительный путь осуществлялось путём компрессии либо масс-эффекта. Наиболее частыми патологиями головного мозга были внутричерепные менингиомы и менингиомы оболочек зрительного нерва. Значительная группа патологий была локализована в гипофизе. У 8 человек описаны изменения в головном мозге, характерные для недавнего инсульта.

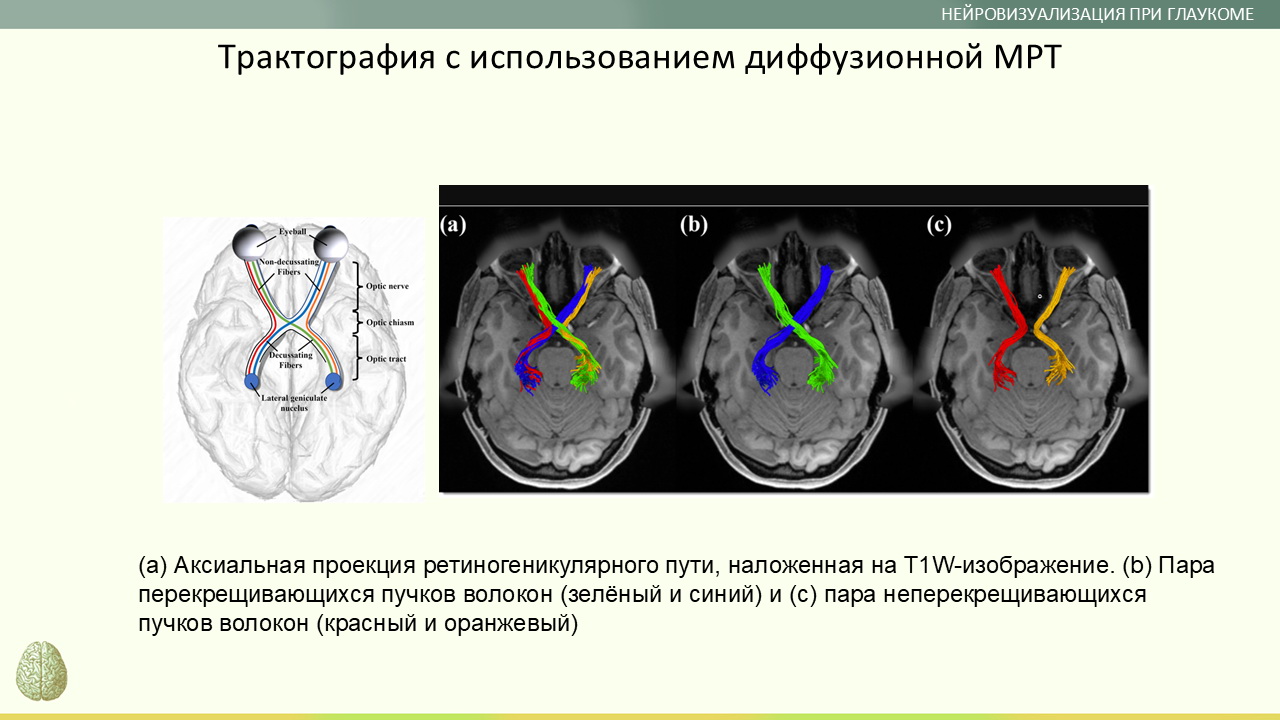

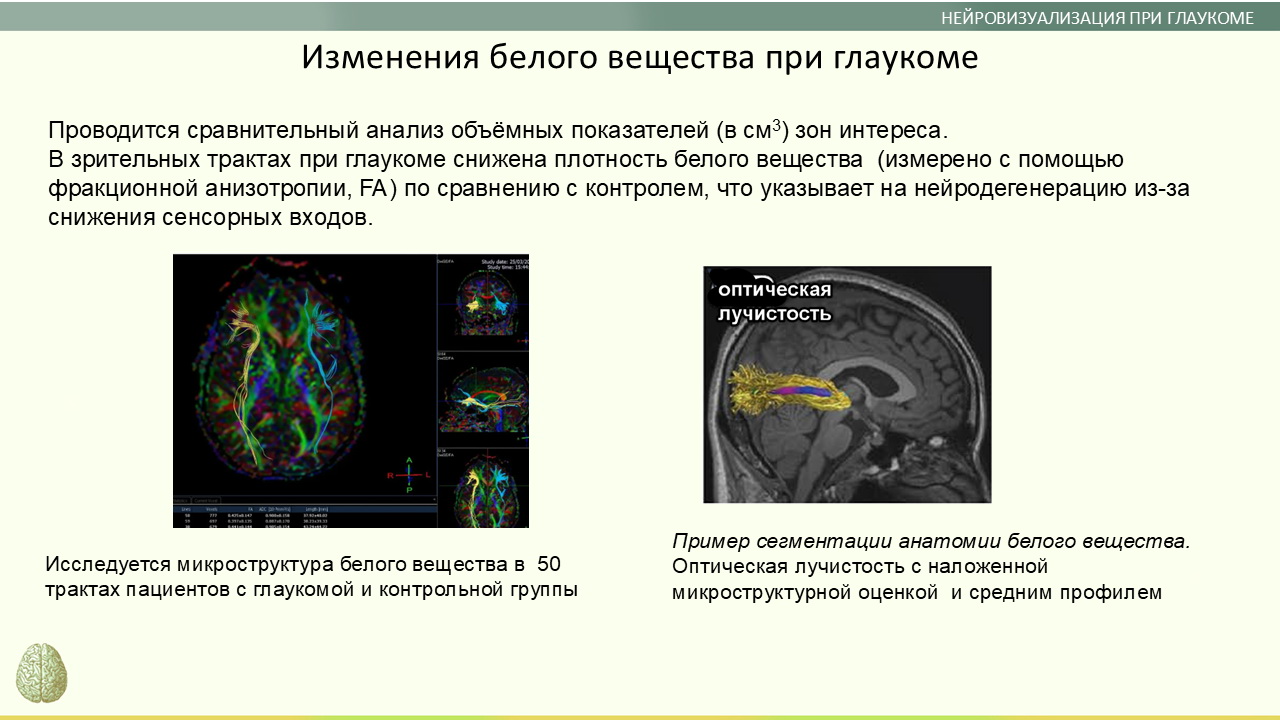

Мы продолжаем научные поиски с применением мультимодальной МРТ. Работа ведется в сотрудничестве с институтами, которые являются флагманами в сфере визуализации. Томография на аппаратах с магнитным полем 3 Тесла имеет значимые преимущества в информативности и качестве изображений. Диффузионно-тензорная трактография (рис. 7.) позволяет оценить диффузию молекул воды вдоль миелиновой оболочки нервных волокон и получить информацию о связях между различными отделами головного мозга и целостности проводящих путей. Проводится исследование микроструктуры белого вещества в 50 трактах пациентов с глаукомой и контрольной группы (рис. 8).

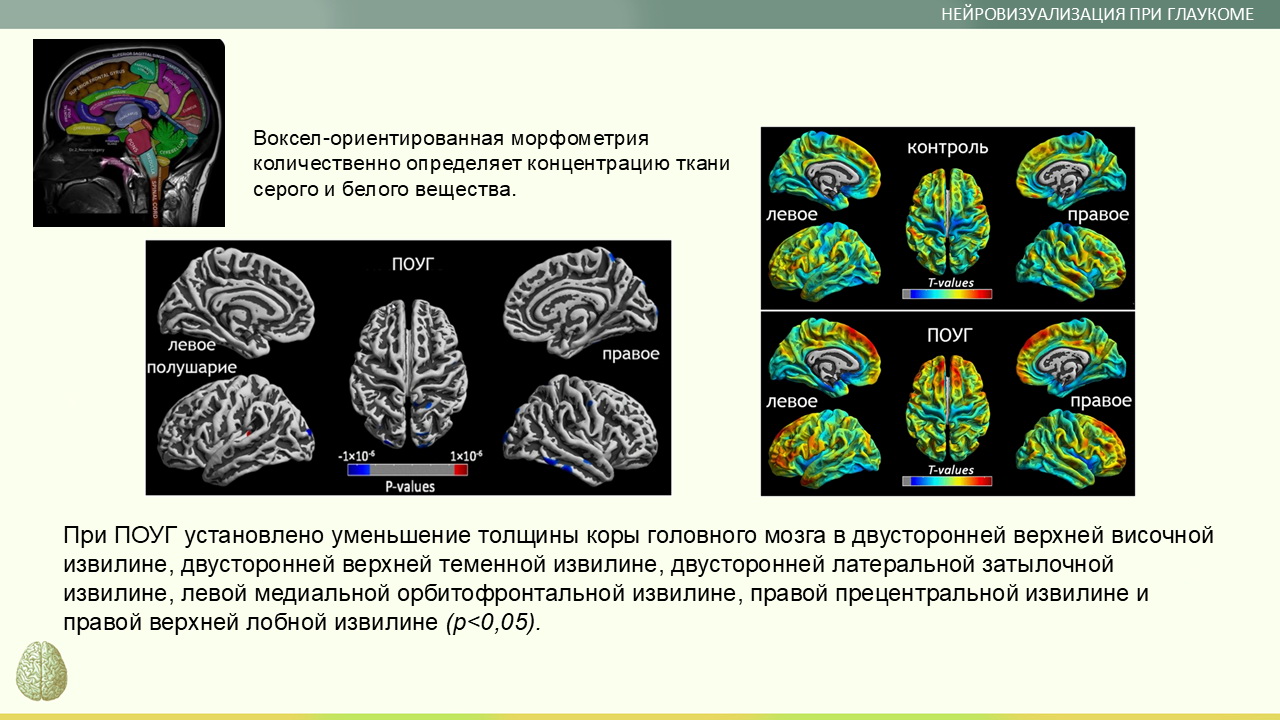

Морфометрия на основе вокселей позволяет сравнить данные визуализации между популяциями, количественно определяет концентрацию ткани серого и белого вещества. По сравнению с контрольной группой, у пациентов с глаукомой наблюдалось уменьшение толщины коры головного мозга в двусторонней верхней височной извилине, двусторонней верхней теменной извилине, двусторонней латеральной затылочной извилине, левой веретенообразной извилине, левой медиальной орбитофронтальной извилине, правой прецентральной извилине и правой верхней лобной извилине (рис. 9).

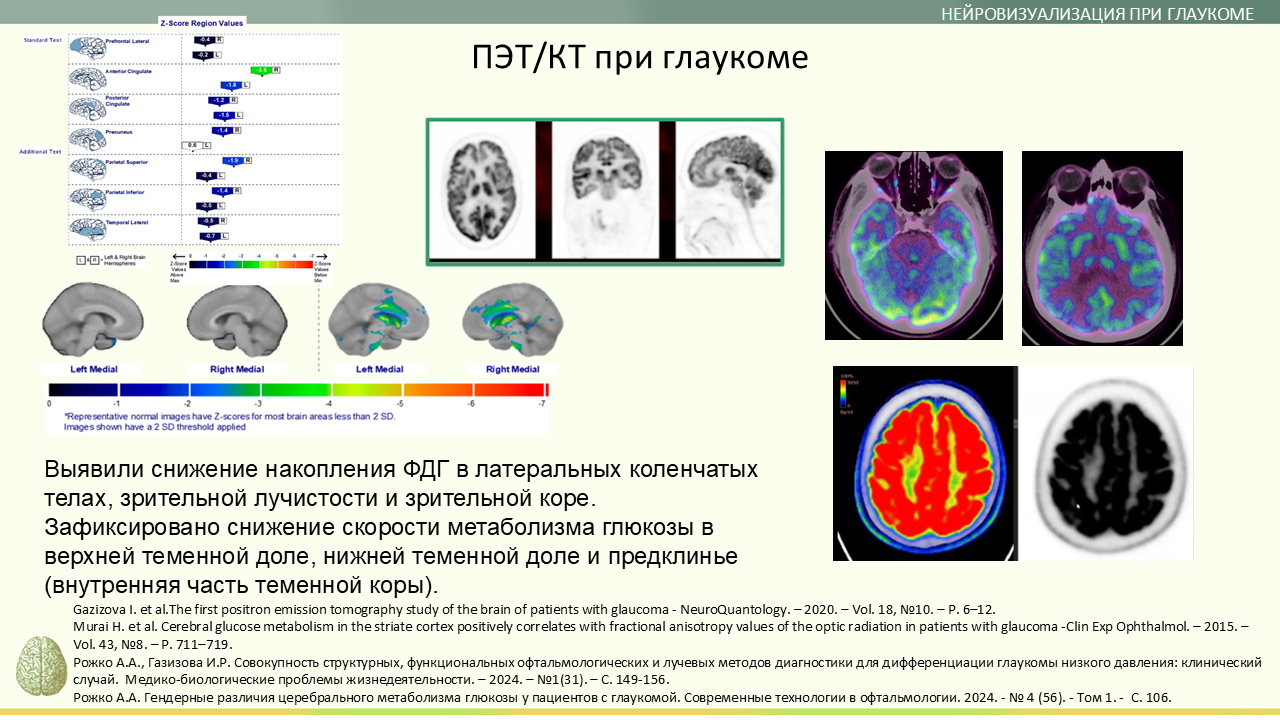

Одной из самых передовых технологий визуализации в XXI веке является представленная на рис. 10 позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Для проведения диагностических исследований можно взять любую органическую молекулу, меченную необходимым изотопом – так называемый радиофармпрепарат (РФП), который вводится в организм. Используемый для диагностики РФП выбирается в зависимости от того, какой процесс и в каком органе собираются изучать: внутриклеточный метаболизм или транспорт различных веществ по организму. Номенклатура циклотронных радиовеществ составляет порядка 100 готовых препаратов, однако в клинической практике широко используется не более 10 из них, причем 80–95% диагностических исследований при ПЭТ/КТ приходится на 2-[18F]-фтор-2-дезокси-Д-глюкозу (ФДГ).

Информация, полученная при радионуклидных исследованиях, уникальна, и ее нельзя получить при использовании других методов диагностики. Выявляя изменения в организме на клеточном уровне, ПЭТ может обнаружить ранние признаки заболевания прежде, чем произойдут структурные изменения, видимые при МРТ и КТ.

На сегодняшний день основной пул работ по ПЭТ-диагностике принадлежит ученым из Уфы и Санкт-Петербурга. Высказано предположение, что для глаукомы свойственен специфический характер накопления и распределения ФДГ в структурах головного мозга, зафиксировано снижение скорости метаболизма глюкозы в верхней теменной доле, нижней теменной доле и предклинье (внутренняя часть теменной коры).

Представленные результаты структурных, функциональных и метаболических методов нейровизуализации свидетельствуют об изменениях по всему зрительному пути у пациентов с глаукомой. Другие области мозга, не участвующие непосредственно в обработке визуальной информации, в ряде случаев также имеют изменения. Прижизненные исследования с помощью современных технологий нейровизуализации позволяют выявить новые факты, которые в конечном итоге будут использоваться для ранней диагностики и в терапевтических стратегиях, таких как профилактика дегенерации головного мозга у пациентов с глаукомой для сохранения зрения.